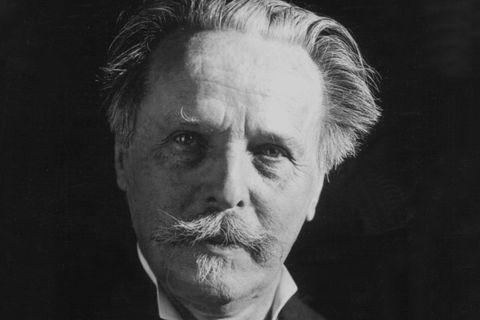

Karl May gilt nicht nur als erfolgreichster deutscher Autor aller Zeiten, er benutzte auch eine Vielzahl von Pseudonymen. Neben so klangvollen Titeln wie Captain Ramon Diaz de la Escosura war darunter auch Kara Ben Nemsi Effendi - ein Name, der wiederum jedem Karl-May-Leser andersweitig bekannt sein dürfte. Eine andere unsterbliche Figur, der Apachen-Häuptling Winnetou, war von May ursprünglich gar nicht so edel beschrieben. In einer der ersten Geschichten des sächsischen Autors kaut Winnetou Zigarren und vergießt als Skalpjäger das Blut seiner Feinde bedenkenlos.

Das Buch:

Rainer Schmitz: "Was geschah mit Schillers Schädel? Alles, was Sie über Literatur nicht wissen"

Eichborn Verlag

1827 Seiten, 39,90 Euro

Solche Anekdoten sind in einem lexikonartigen Buch zu finden, das zum Standardwerk der literarischen Absonderlichkeiten werden dürfte. Unter dem Titel "Was geschah mit Schillers Schädel? Alles, was Sie über Literatur nicht wissen" hat Autor Rainer Schmitz auf über 1800 Seiten und in 1200 Einträgen aber neben Kuriosem auch viel Seriöses aus der Welt der Literatur gesammelt. Es geht um Bestseller-Auflagen weltweit oder um die Top-Verdiener unter den Autoren. Doch die zahllosen Skurrilitäten machen Schmitz' eineinhalb Kilo schweren "Schinken", der nach Angaben des Verlags fast genauso viel Wörter hat wie die Bibel, besonders faszinierend.

Erster Fall von Schleichwerbung bei Edgar Wallace

So ist dem Stichwort "Schleichwerbung" zu entnehmen, dass dies nicht eine Erfindung des Fernsehens ist. Schon Edgar Wallace ließ sich als noch unbekannter Autor von Londoner Geschäftsleuten dafür bezahlen, dass er ihre Namen und Geschäftsadressen in die Handlung seiner Romane einbaute. Auch waren Buchverlage schon immer auch geschickte Marketing-Strategen: Unter dem Eintrag "Druckfehlerprämie" berichtet Schmitz, dass ein Verlag in Atlantic City (USA) demjenigen Leser 300 Dollar versprach, der als erster einen absichtlichen Druckfehler in einem neuen Roman auffinden würde. Innerhalb von zwei Wochen waren die 20.000 Exemplare ausverkauft. Den Fehler hatte allerdings niemand gefunden.

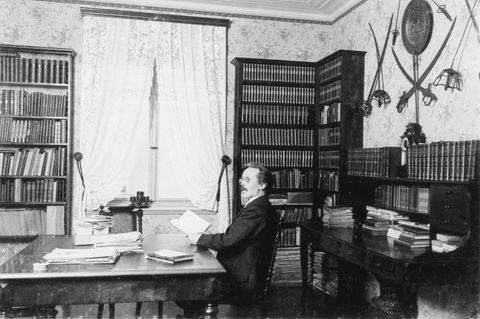

Ein Vierteljahrhundert hat Schmitz - im Hauptberuf Literaturredakteur beim Magazin "Focus" - alles Mögliche gesammelt und archiviert. Positiv ist zu vermerken, dass Schmitz die Quellen für seine Fundstücke oft auch miterwähnt. Manches wäre vielleicht ansonsten auch kaum zu glauben. Seinen Titel verdankt Schmitz' Fleißarbeit dem seit Schillers Tod anhaltenden Streit um die Echtheit seines Schädel und seiner Gebeine. Diese Auseinandersetzung schildert Schmitz amüsant gleich auf mehreren Seiten.

Goethe hatte einen Ghostwriter

Mit Goethe wird auch der zweite deutsche Dichterfürst im "Schmitz" gebührend gewürdigt: Eingang hat nicht nur der Zwischenkiefer-Knochen gefunden, den das Universalgenie entdeckt hat. Auch schon Goethe ließ - wie heute im Literaturbetrieb üblich - andere für sich schreiben. Unter dem Stichwort "Ghostwriter" heißt es in dem ungewöhnlichen Lexikon, dass Goethes Privatsekretär dem Meister bei der Umarbeitung der "Wanderjahre" erheblich geholfen hat.