Herr Habisch, unterliegen Manager einer höheren Moral als der normale Bürger?

Nein, sie bekleiden ja auch kein öffentliches Amt. Aber sie tragen aufgrund ihrer Position in der Wirtschaft natürlich eine erhebliche Verantwortung.

Kann sich ein Manager eines Großkonzerns in einer globalisierten Welt überhaupt ethisch und moralisch korrekt verhalten?

Das muss man differenziert beantworten: Es gibt eine persönliche Handlungsebene, auf der ist sich jeder selbst verantwortlich. Und es gibt die Ebene als Manager. Hier geht es darum, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten und gleichzeitig moralische und gesellschaftliche Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Beides zu vereinen, ist eine Herausforderung für den Manager und dessen Professionalität als Führungskraft.

Zum jetzigen Zeitpunkt als Vorstandschef der Deutschen Post Aktienoptionen auszuüben und mehrere Millionen in wenigen Minuten zu verdienen, zeugt also nicht unbedingt von Professionalität?

Unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion über die Managergehälter ist es natürlich ein äußerst unglücklicher Zeitpunkt gewesen.

Unabhängig vom Zeitpunkt: Wenn Herr Zumwinkel Aktienoptionen einlöst, ist da nicht Neid das vorherrschende Motiv der Kritik?

Das gilt sehr häufig beim Thema Managergehälter. Dabei ist das Gehalt nicht die wichtigste Dimension, wenn über Manager und deren Verantwortung für das Unternehmen und die Gesellschaft diskutiert wird. Wenn ein Vorstandsvorsitzender erfolgreich arbeitet, dann hat er natürlich auch Anspruch auf eine entsprechende Vergütung.

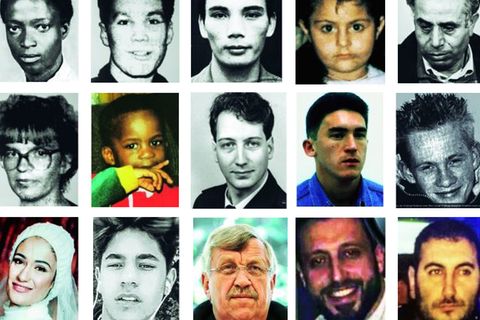

Zur Person

André Habisch ist Professor für christliche Sozialethik und Gesellschaftspolitik an der katholischen Universität Eichstätt. Seine Forschungssschwerpunkte sind Sozialkapitaltheorie, Gesellschaftspolitik und Wirtschafts- und Unternehmensethik.

... nur was ist entsprechend?

Das ist eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz und deshalb in jedem Land anders. In Amerika akzeptieren die Bürger und auch die Aktionäre ganz andere Gehaltshöhen als in Deutschland.

Die Amerikaner haben einfach eine individualistischere Kultur. Dort gehen die Menschen davon aus, dass Erfolg auch individuell entlohnt werden kann und muss. In Deutschland haben wir eher eine korporatistische Kultur - die Leistung des Unternehmens als Ganzes wird als wichtiger wahrgenommen als die Leistung des einzelnen Managers. Der Erfolg wird stärker in sozialen Bezügen gesehen und nicht nur als individueller Erfolg. Wir haben in Deutschland und Europa eine ganz andere kulturelle Tradition - das hat nicht unbedingt etwas mit Neid zu tun.

Worin liegt die andere Tradition?

Ihre Wurzeln reichen sehr weit zurück: Die amerikanische Kultur ist von Einwandern geprägt - der einzelne erschließt sich seinen Lebensraum ganz unmittelbar. In Europa dagegen war das institutionelle Umfeld immer schon da. Der Einzelne war immer schon Teil einer Kultur, einer Gesellschaft. Das Handeln des Einzelnen wird deshalb auch viel stärker in seinem gesellschaftlichen Kontext wahrgenommen.

Haben die Deutschen nicht eine Art Hassliebe zum Kapitalismus entwickelt?

Ganz bestimmt. Auch das hängt mit der deutschen Geschichte zusammen. Deutschland hat im 19. Jahrhundert eine ganz überstürzte Industrialisierung durchgemacht. 1870 waren wir noch ein Agrarstaat, 1917 schon das zweiwichtigste Industrieland der Welt. Die Kultur des Umgangs mit der modernen Wirtschaftswelt ist dabei aber nicht in gleichem Maße mitgewachsen. Das ist übrigens auch ein Hintergrund für die totalitären Vereinfachungen im 20. Jahrhundert.

Wir haben daher bis heute ein gebrochenes Verhältnis zum Kapitalismus: Wir sind Exportweltmeister und gleichzeitig extrem kritisch gegenüber der Ökonomie als Ganzes. Die deutsche Geschichte wirkt in der Debatte über Manager-Gehälter bis heute nach. Es hat sich aber im Rahmen der Globalisierung schon eine Menge verändert. Die Diskussion wäre vor fünf Jahren noch ganz anders verlaufen - viel schärfer und mit mehr Emotionen. Wir lernen Globalisierung.

Zur kritischen Distanz gegenüber dem Kapitalismus gesellt sich dann auch noch eine gesunde Portion Pessimismus.

Ja, ich würde es aber anders bezeichnen: Ein Volk, das so viele Katastrophen erlebt und sie auch intensiv aufgearbeitet hat, wird kritischer. Deutschland hat eine gesunde Selbstkritik entwickelt. Und das kann wieder als Stärke interpretiert werden. Manche Völker und Kulturen verrennen sich in einer gewissen Selbstgefälligkeit und Überheblichkeit. Das kann Deutschland so schnell nicht wieder passieren.

Was würden sie einem Manager raten, wie sollte er sich im Rahmen dieser Gehälter-Debatte verhalten?

Er sollte sich um eine gute Argumentation bemühen und versuchen, das Gehaltschema stärker transparent zu machen. Wie hoch ist der feste Gehaltsbestandteil, wie hoch ist der variable? Wendelin Wiedeking wurde in der Öffentlichkeit nur moderat kritisiert, obwohl er der Manager mit dem höchsten Gehalt in Deutschland ist. Er hat es einfach besser transparent gemacht. Manager müssen lernen, ihre Gehälter und die dahinter stehenden Konzepte besser zu vermitteln.

Angriff ist die beste Verteidigung?

Transparenz ist das beste Instrument, der Kritik zu begegnen. Darüber hinaus muss die Devise lauten: begründen, begründen, begründen. Hier sind viele Manager noch nicht professionell genug.

Interview: Marcus Gatzke