"Den Kindern die Zukunft" stand in großen Lettern an einem der Heime, in die sie Corinna Thalheim steckten. Man sollte ja glauben, der sozialistische Staat sorge gut für diejenigen, die es schwer hatten. Doch die Zukunft, auf die Corinna Thalheim einmal gehofft hatte, gab es nicht.

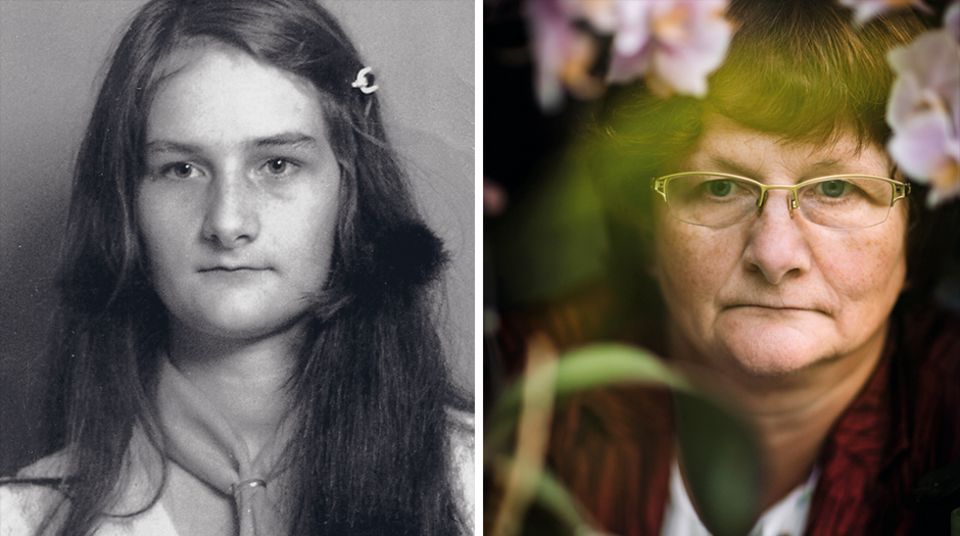

Man schrubbte sie unter der kalten Dusche "zur Begrüßung" blutig. Zwang sie in die Ausbildung zur Putzfrau. Und als sie schließlich dreimal "entwichen" und dreimal wieder aufgegriffen worden war, endete alles, woran Corinna Thalheim noch geglaubt hatte, im Jugendwerkhof Torgau, drei Monate vor ihrem 18. Geburtstag. Torgau, das hieß: Hantelspurts bis zur Ohnmacht, Schimmelfressen, Einzelarrest in Dunkelheit. Erzieher, die sich fluchtartig versetzen ließen, weil sie Menschen waren. Und Erzieher, die blieben, weil sie Sadisten waren.

Heimkinder wurden durch "Umerziehung" gewaltsam gebrochen

Sie folgten ihr erst in die Toiletten. Sie zeigten ihr später, wo sie beim Duschen vergessen habe, sich zu waschen. Und dann brachte einer von ihnen sie nachts um zehn zum Direktor. "Ich meine es gut mit dir", sagte der, als er sich ihr entgegenstreckte. Er war zu fett, um selbst aktiv zu werden. "Wenigstens das", sagt sie heute.

Viel ist gesprochen und geschrieben worden über den sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche, in hessischen Eliteschulen, hinter den Gardinen deutscher Wohnhäuser. Kommissionen und runde Tische haben dazu getagt und mit Betroffenen gesprochen, sie haben Hilfsfonds aufgelegt und Schutzkonzepte erstellt. Doch die Schicksale, die sie aufgearbeitet haben, waren fast immer westdeutsche. Über sexuellen Kindesmissbrauch im Osten hingegen wusste man – bislang – nur ganz wenig.

Doch jetzt erscheint dazu eine Untersuchung im Auftrag der "Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs". Sie zeigt, wie sehr Kinder in der DDR gelitten haben. Zwar war das Risiko, zum Opfer zu werden, wohl nicht größer als in der BRD, das zeigen die wenigen vergleichbaren Zahlen. Doch was die betroffenen Mädchen und Jungen in Familien, Schulen, Vereinen, Werkhöfen erleben mussten, wurde vielfach verstärkt durch die beklemmende Macht des autoritären Überwachungsstaats. Weil sie als Heimkinder in "Umerziehung" gewaltsam gebrochen wurden und ihren Peinigern Tag und Nacht ausgeliefert waren. Weil die übergriffigen Väter oder Onkel Funktionsträger waren, deren Taten die Stasi vertuschte. Und weil es "so etwas" im real existierenden Sozialismus einfach nicht zu geben hatte. Ihnen blieb damit oft jede Hilfe verwehrt.

Auch für Corinna Thalheim gab es keine Chance, zu entkommen. Sie hatte sich mit 16 freiwillig bei der Jugendhilfe gemeldet, weil sie in die falsche Clique geraten war und fürchtete, die zehnte Klasse nicht zu schaffen. Sie wollte sich wieder auf den Weg bringen lassen. Doch die Behörde verfügte "Zwangsausschulung", immer neue Jugendwerkhöfe. Und dann Torgau.

Dort hatte der Missbrauch System. Nicht nur, dass wechselnde Erzieher die Mädchen aus den Zimmern zum Direktor holten, sie steckten sie, wenn der Chef fertig war, wegen angeblicher Vergehen in Einzelarrest, um so ihr Wegbleiben aus dem Schlafraum zu erklären.

Die Untersuchung

"Historische, rechtliche und psychologische Hintergründe des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen in der DDR"

Die Autoren recherchierten in vielen Tausend Ermittlungs-, Gerichts- und Stasiakten, in juristischen Altbeständen und anhand von Experteninterviews. 150 Fälle untersuchten sie im Detail – und deckten so die Strukturen in Gesellschaft, Ideologie und Institutionen auf, die sexuellen Missbrauch in der DDR begünstigten und die Täter schützten. Dabei fanden sie auch Hinweise auf Tausende weitere Fälle. Wie viele es genau sind, wird wohl immer offen bleiben.

"Alle wussten es", sagt Corinna Thalheim. "Wenn zur Nachtruhe die Tür unseres Zimmers zuging, sahen wir uns an, und jede wusste, was die andere dachte: 'Oh Gott, hoffentlich geht sie nicht wieder auf.'" Eine Chance, sich gemeinsam zu wehren? Der Mut war ihnen ausgetrieben worden. "Nach Tagen im Arrest oder wenn du diejenige warst, die mit nur einem falschen Wort dafür gesorgt hatte, dass die ganze Gruppe 200-mal im Entengang die drei Etagen rauf- und runtermusste, dann wolltest du nur nie wieder auffallen."

Das Vertuschen und Nicht-wissen-Wollen war systematisch

Tausende Seiten Akten aus dem Bundesarchiv, aus Stasiakten, Verhörprotokollen und DDR-Gerichtsunterlagen haben der Politikwissenschaftler Christian Sachse, der Jurist Benjamin Baumgart und die Psychologin Stefanie Knorr für die Expertise durchforstet, die in dieser Woche erschienen ist. Christian Sachse hat schon über Zwangsarbeit und politische Gefangene geforscht. Ohnehin harter Stoff. "Doch aus dieser Recherche sind wir alle drei nicht heil herausgekommen", sagt er. "Man sieht in diesen Akten, wie ein ums andere Kind kaputtging, obwohl die Behörden längst Bescheid wussten. Das Vertuschen und Nicht-wissen-Wollen war so systematisch, so politisch gewollt, dass die Hürden für die Opfer fast unüberwindbar wurden – und die Täter manchmal jahrzehntelang freie Hand behielten."

Besonders dann, wenn sie Teil des Machtapparats waren. Immer wieder fanden die Autoren in den Stasiunterlagen Fälle wie diesen: Als die Polizei Ende der Sechziger beim Verhör eines mutmaßlichen Kinderschänders hörte, dass der Mann vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) war, stellte sie die Befragung sofort ein. Er hatte ein Mädchen im Schwimmbad zwischen den Beinen "betastet" – wie er später zugab.

Nun führten seine MfS-Kollegen das Gespräch weiter. Und bewegten die Eltern des Mädchens, die Anzeige fallen zu lassen. "Aufgrund des einsichtigen Verhaltens des Genossen Hauptmann", heißt es in der Akte dann, "wurden keine weiteren Maßnahmen veranlasst." Über das Mädchen hingegen: "Es entstand der Eindruck, dass L. doch eine rege Fantasie besitzt."

Drei Jahre später war Vertuschen und Verleumden keine Lösung mehr. Inzwischen gab es so viele kindliche Opfer des "einsichtigen" Genossen Hauptmann, dass der Ansehensverlust für das MfS zu groß zu werden drohte. Der Mann wurde fristlos entlassen, zum einfachen Soldaten zurückgestuft, aus der SED ausgeschlossen und dann angeklagt. Doch auch das war Teil der institutionellen Reinwaschung: So tauchten Täter vor Gericht nur noch als Angehörige gewöhnlicher Berufe auf – damit weder die Staatsorgane der DDR Kratzer bekamen, noch ihre Ideologie infrage gestellt würde, nach der sexueller Missbrauch unter den "allseits entwickelten sozialistischen Persönlichkeiten" des Staates nicht vorkam.

Für Manuela Keilholz wurde diese Heile-Welt-Ideologie zum Gefängnis. Denn ihre Eltern waren stramme Genossen. Die Mutter Fernmelderin im Nachrichtenwesen der Polizei, Geheimnisträgerin hohen Grades. Ihr Vater Stasimitarbeiter. Es gab nur die offiziellen Wahrheiten im Hause Keilholz.

"Es war bigott"

"Nicht weinen, das machen Väter und Mütter ja auch so", sagte Manuelas Halbbruder eines Abends, als er unter ihre Decke schlüpfte, so erinnert sie sich. Da war sie sieben und er elf. Danach rief er seinen jüngeren Bruder dazu. Der war erst neun, bei ihm tat es nicht so weh, sagt sie. Die vielen Male danach wurde es schlimmer.

Manuela Keilholz traute sich nicht, ihren Eltern etwas zu sagen. Sie war gerade erst aus dem Wochenheim nach Hause gekommen – einer Sechstagekita, aus der sie nur von Samstagmittag bis Montagfrüh zu den Eltern konnte. Sie schwieg, weil sie endlich zur Familie gehören wollte. Und ging deshalb auch irgendwann mit, als der Große ihr einen "geheimen Ort" zeigen wollte.

Zwei Jungen, gut 15 Jahre alt, warteten in dem Kanalschacht in Friedrichshain auf sie. "Du bist also die Schwester", sagten sie, während ihr Halbbruder im Dunkel verschwand. Sie war neun. Sie weiß nicht mehr, was dann passierte, die Erinnerung hat sie in dem Schacht gelassen. Sie weiß nur, dass es schließlich nass zwischen ihren Beinen war.

Da war ihr schon klar, dass man ihr all das nicht glauben würde, was passiert war. Weil es nicht passiert sein durfte. Die Familie hatte gut zu funktionieren und regimetreu zu denken. "So etwas", hörte sie immer wieder über Vergewaltigung und Missbrauch, "passiert nur im kapitalistischen System."

Dabei war ihre Mutter durch ihre Arbeit bei der Polizei so gut im Bilde wie wenige. "Es war bigott", sagt Keilholz. "Immer wieder hieß es: Kriminalität gibt es in der DDR nicht mehr. Aber immer wieder sagten meine Eltern: 'Steig niemals in ein fremdes Auto!'" Es gab so viele Widersprüche in den ausgesprochenen und unausgesprochenen Gesetzen der systemtreuen Familie, dass die Jüngste, neun Jahre alt und seit Jahren immer wieder vergewaltigt, schlicht nicht mehr wusste, was richtig war. Und ob es am Ende nicht heißen würde, sie sei selbst schuld, weil sie ja mitgegangen war.

Zwangsarbeit im Tagebau, wochenlanger Einzelarrest

So ging es vielen, die in ihrer eigenen Familie missbraucht wurden. Um sie zusätzlich unter Druck zu setzen, nutzten die Täter oft die Angst vor dem Apparat. Wenn du redest, bin ich meine Arbeit los. Müssen wir alle raus aus der Wohnung. Verlierst du alle deine Freunde. Kommst du ins Heim. Szenarien, die für DDR-Kinder real waren.

Die Vorsitzende der Aufarbeitungskommission, Sabine Andresen, bewegt in ihren Gesprächen mit Betroffenen besonders die Not, in die sie als Kinder gerieten, weil sie nicht wussten, wohin. "Diese Not ist ja auch in der Bundesrepublik extrem groß, bis heute", sagt Andresen. "Aber für Kinder und Jugendliche in der DDR, das zeigt die Expertise jetzt, war es fast unmöglich zu sprechen." Und oft gerieten sie aus dieser Not heraus in einen Teufelskreis.

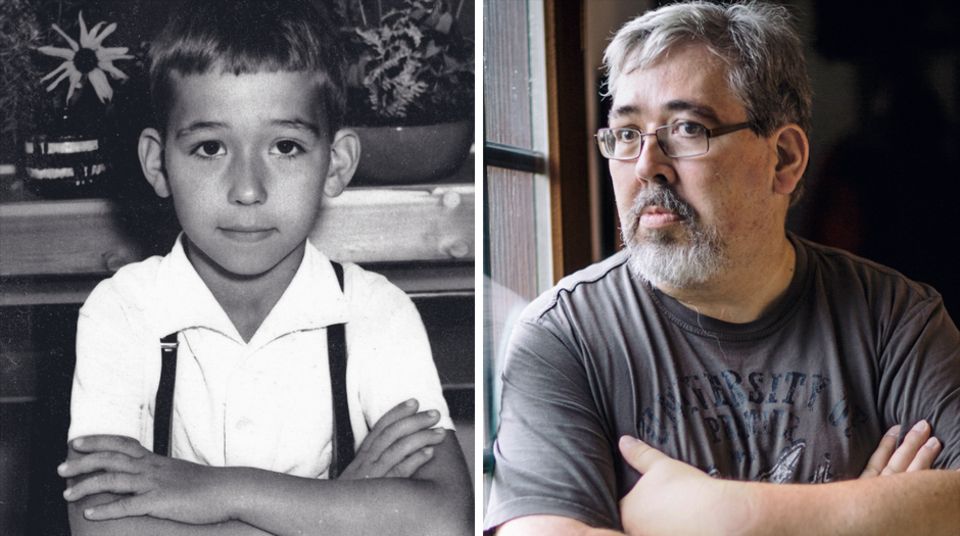

Gerd Keil war elf. Er war bei der Berliner Pioniereisenbahn, einer Schmalspurbahn, bei der unter der Aufsicht weniger Erwachsener die Kinder für fast alle Aufgaben verantwortlich waren. Gerd Keils Posten war die Station "Badesee". Der Bahnhofsführer verschloss seine Bürotür hinter ihnen, manchmal mehrmals pro Woche. Ein Amtsträger mit goldenen Schulterklappen. "Ich kam gar nicht auf die Idee, dass man mir glauben könnte, wenn ich etwas sage", erinnert sich Gerd Keil. "Wir hatten von klein auf nur gehört: Erwachsene haben immer recht." Der Albtraum endete erst, als er 14 und zu alt für die Pionierbahn wurde.

Doch Gerd Keil geriet aus der Spur. Er suchte Halt und fand ihn bei Freunden in der Ost-Kirche. Er lernte dort, sich nicht mehr mit einfachen Antworten zu begnügen. Und dass nicht nur er dem System einmal so hilflos ausgeliefert gewesen war. Schließlich versteckte er Fluchtwillige und brachte einige von ihnen auch auf den Weg. Bis man ihn verriet. Politischer Häftling, Zwangsarbeit im Tagebau, wochenlanger Einzelarrest in der Dunkelzelle, kein Klo, ab und an dünne Brühe.

Die Bundesrepublik kaufte ihn kurz vor der Wende frei. Aber Gerd Keil war ein versehrter Mann. Er hat seinen Kindern später nie das Rad aus dem Keller getragen, weil ihn Dunkelheit bis heute zurück in die Arrestzelle versetzt. Manchmal wollen die Worte einfach nicht aus ihm heraus, er schüttelt sich dann, um weitersprechen zu können.

In den Lebensgeschichten, die sowohl in der vom Bund finanzierten Aufarbeitungskommission als auch in der aktuellen Untersuchung zutage treten, zeigen sich erschreckende Parallelen – vor allem in der Härte und Häufigkeit der traumatischen Erlebnisse. Es sind die Geschichten von Kindern, die erst missbraucht wurden, dann aus der Rolle fielen und die daraufhin in Heime kamen – wo sie wieder missbraucht wurden. Von Jugendlichen, die die Wut auf das System, das sie im Stich gelassen hatte, zu Regimegegnern machte. Die deshalb in Haft kamen und dort endgültig zerbrachen. Von Erwachsenen, die schließlich ihre Partner und manchmal auch Kinder verloren, weil die Traumata weiter in ihnen wüten.

"Ich konnte es niemandem sagen"

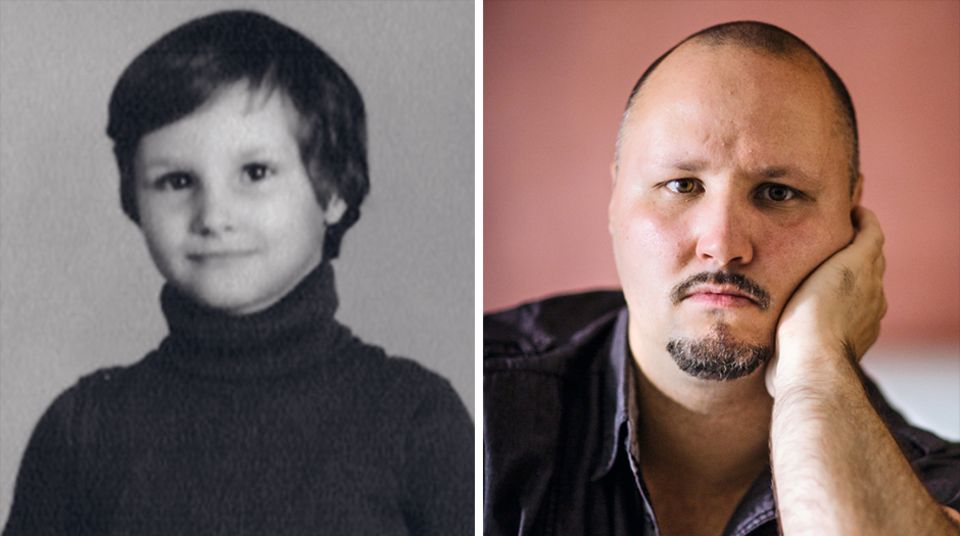

Uwe Trentsch hat zwei Ehefrauen und drei Kinder verlassen. Er hatte von Sexualstraftätern gelesen, die durch Missbrauch in ihrer Kindheit zu Monstern geworden waren. Seine eigene Geschichte war so schlimm, dass er Angst hatte, seine Töchter könnten vor ihm nicht sicher sein. Also lief er davon.

Trentsch war als Sechsjähriger ins Heim gekommen, die Jugendhilfe holte ihn eines Tages einfach ab, er weiß bis heute nicht, warum. Die ersten Heimjahre waren gut, er fühlte sich wohl. Doch als er zehn wurde, brachten sie ihn – wieder ohne Erklärung – ins Spezialkinderheim Weißwasser bei Cottbus. Er kam zwei Jahre zu jung als kleinster und schwächster in ein Heim schwer erzieh barer Jugendlicher. Erst musste er nur ihren Müll wegbringen. Doch dann kam einer von ihnen mit aufs Klo und zwang ihn vor sich in die Knie. Uwe Trentsch sagt, seitdem sei kein Tag vergangen, an dem es nicht mindestens einmal geschah. Vier Jahre lang. Bis die Mauer fiel.

Unmöglich, dass die Erzieher all die Zeit nichts mitbekommen haben sollen. Er hatte immer wieder blaue Flecke, blaue Augen. Und auch ausgeschlagene Zähne. "Ich war starr vor Angst", sagt Trentsch. "Ich konnte es niemandem sagen." Und das System wollte es nicht wissen. Der Politikwissenschaftler Christian Sachse fand Aktenvermerke über ganz ähnliche Fälle im Heim Weißwasser. Die Papiere stammen aus dem Jahr 1985, sie hätten, wenn irgendwer gewollt hätte, auch Uwe Trentsch retten können. Doch es folgte: nichts.

Für alle ist das Trauma Lebensthema

Er hat sich nach der Wende in die Arbeit als Koch gestürzt, dann in seine erste Ehe. Und später in die zweite. Erst als er auch daraus panisch floh, ging es nicht mehr weiter. Er stand nicht mehr auf. Er verlor den Job. Er sprach mit niemandem mehr.

Die Psychologin Stefanie Knorr beschreibt für die aktuelle Untersuchung, mit welchen Folgen die Betroffenen bis heute kämpfen: Depressionen, Ängste, Misstrauen und Beziehungsstörungen, die sich auf die Familien auswirken. Und viele werden auch körperlich sehr krank.

Die Flashbacks kennen fast alle. Uwe Trentschs Bewusstsein rutschte schon drei Jahre nach der Wende das erste Mal zurück nach Weißwasser – als er neue Kronen für die ausgeschlagenen Zähne bekam und so den Spuren von früher begegnete. Corinna Thalheim, als Jugendliche in Torgau, erwischte es zum ersten Mal bei einer TV-Doku über den Missbrauch an der Odenwaldschule 2010. Ihre Töchter fanden sie auf dem Wohnzimmerboden. Gerd Keil ging es ganz ähnlich. Und auch Manuela Keilholz, das Stasikind, funktioniert schon lange nicht mehr so, wie sie sich selbst das wünschen würde.

Sie arbeiten alle nicht mehr in den Berufen, mit denen sie sich ursprünglich in ein selbstständiges Leben retten wollten. Nur Uwe Trentsch, mit 42 der Jüngste von ihnen, kann sein Geld überhaupt noch allein aus eigener Kraft verdienen. Für alle vier ist das Trauma Lebensthema. Sie gehen an die Öffentlichkeit, damit nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch das der vielen anderen, die nicht so viel Kraft haben, bekannter wird. Damit ihnen besser geholfen werden kann.

Viele schweigen weiterhin

Denn die Programme und Fonds, die es bislang für sie gibt, stellen viele hart auf die Probe. Um besseren Zugang zu Therapien zu bekommen oder einen Zuschuss zu der Minirente, über die sie wegen ihres gebrochenen Lebenslaufs nicht hinauskommen, müssen sie oft jahrelang Anhörungen aushalten. Verfahren über sich ergehen lassen, die darauf zielen, dass nur diejenigen Hilfen bekommen, die wirklich berechtigt sind. Was aus Verwaltungssicht verständlich ist. Die Betroffenen aber liefert diese Regelung einem Gefühl aus, das sie nur zu gut kennen: der Angst, man glaube ihnen nicht. Viele schweigen deshalb weiterhin.

Beratung für Betroffene

Infotelefon: 0800/403 00 40

Die Anerkennung des Unrechts, um die es ihnen geht, bleibt den meisten so bis heute verwehrt. Und die Chance, Vertrauen in staatliche Institutionen zurückzugewinnen, auch, sagt Corinna Thalheim, die heute ehrenamtlich in der Gedenkstätte Torgau als Beauftragte für ehemalige DDR-Heimkinder arbeitet. Über das, was sie dort immer wieder erfährt, möchte sie am liebsten eine Rede vor dem Deutschen Bundestag halten, sagt sie.

Damit es unmöglich wird, diese Geschichten nicht anzuhören.

Der Artikel über Kindesmissbrauch in der DDR ist dem aktuellen stern entnommen: