Auch 200 Jahre nach ihrer Erfindung bleibt die Braille-Schrift für blinde Menschen unverzichtbar - auch im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz (KI). "Die Schriftvermittlung hat natürlich weiterhin Bestand, auch im Zeitalter der KI", sagte der Thomas Kahlisch, der Direktor des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen (dzb lesen) in Leipzig. Zwar gebe es heute viele digitale Alternativen wie Sprachausgaben, doch diese könnten nicht alles ersetzen. "Mit Sprachausgabe allein lerne ich keine Rechtschreibung. Dafür brauche ich Braille", betonte Kahlisch.

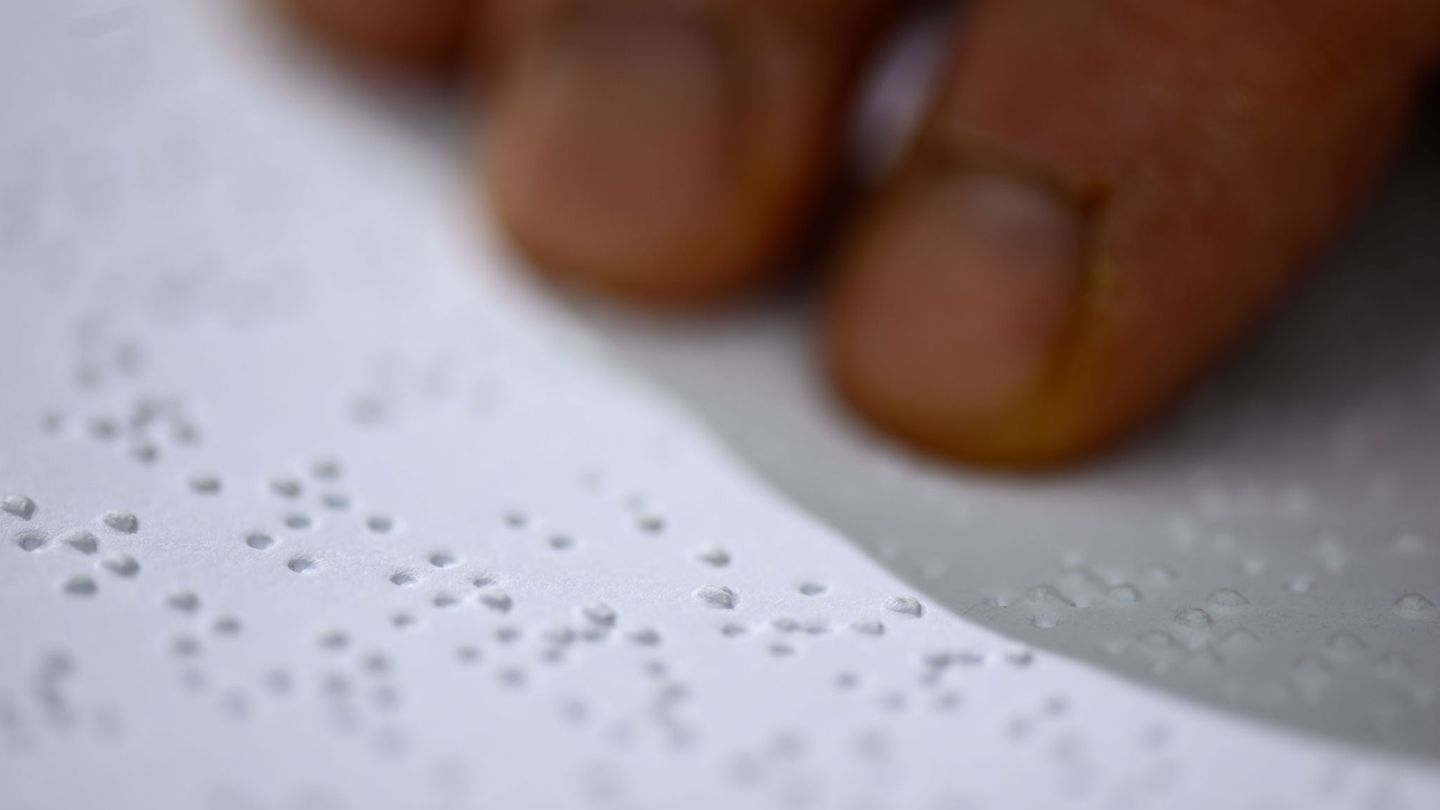

Die Punktschrift besteht aus sechs erhabenen Punkten in unterschiedlichen Kombinationen und ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen, mit den Fingern zu lesen und zu schreiben. Weltweit wird sie bis heute in Schulen gelehrt, in Büchern verwendet und auf Alltagsgegenständen wie Medikamentenverpackungen, Fahrstühlen oder Geldscheinen genutzt.

Neue Möglichkeiten durch Technik

Kahlisch zufolge eröffnet die Verbindung von traditioneller Brailleschrift und digitaler Technik neue Perspektiven. Das dzb lesen in Leipzig gilt dabei als eine der größten Einrichtungen seiner Art in Deutschland. Insgesamt arbeiten dort rund 80 Beschäftigte, ein Großteil davon in der Produktion von Büchern, Noten und Hörbüchern für blinde und sehbehinderte Menschen. "Wir drucken heute nicht nur Bücher auf Papier, sondern können auch digitale Inhalte über Displays anzeigen", sagt Kahlisch. Künftig sollen Geräte sogar nicht nur Textzeilen, sondern auch Grafiken tastbar darstellen - etwa den Kurvenverlauf einer mathematischen Formel. Erste Modelle dafür seien bereits verfügbar.

Auch KI komme bereits zum Einsatz, etwa um Texte schneller und automatisierter in Braille zu übertragen und Korrekturen zu sparen, sagt Kahlisch. Verlagsdaten ließen sich dabei "mehr oder weniger automatisiert" in Brailleschrift umsetzen, wodurch das Angebot wachse.

Nachholbedarf in öffentliche Einrichtungen

Wollen Sie nichts mehr vom stern verpassen?

Persönlich, kompetent und unterhaltsam: Chefredakteur Gregor Peter Schmitz sendet Ihnen jeden Mittwoch in einem kostenlosen Newsletter die wichtigsten Inhalte aus der stern-Redaktion und ordnet ein, worüber Deutschland spricht. Hier geht es zur Registrierung.

Barrierefreiheit im Alltag bleibe dennoch ein Dauerthema. Kahlisch lobte die Deutsche Bahn, die neue Züge mit Braille-Beschriftungen an den Sitzplätzen ausstattet. In vielen anderen Bereichen gebe es jedoch noch Nachholbedarf - etwa bei Behörden oder im öffentlichen Raum.

In Sachsen leben nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 23.700 blinde und sehbehinderte Menschen (Stand Ende 2021). Darunter sind gut 4.000 Blinde und rund 3.000 hochgradig Sehbehinderte. Die große Mehrheit zählt zur Gruppe mit sonstigen Sehbehinderungen. Unter „sonstiger Sehbehinderung“ versteht man Menschen mit einem Restsehvermögen zwischen 6 und 30 Prozent - also nicht hochgradig sehbehindert, aber deutlich stärker eingeschränkt als normalsichtig.

Ein Blindenhund, der nicht Gassi muss

Beim Blick in die Zukunft zeigt sich Kahlisch technologieoffen und optimistisch. "Es wird den Roboter-Führhund geben, der digital wie ein Blindenführhund im Straßenverkehr hilft." Den müsse man dann auch nicht füttern - "außer mit Strom", scherzt er. Das habe zwar nichts direkt mit Braille zu tun, zeige aber, wie stark digitale Assistenzsysteme das Leben blinder Menschen erleichtern könnten.

Auch neue Brillen, die Schilder vorlesen oder Umgebungen per Sprachausgabe beschreiben, könnten den Alltag erleichtern. Zudem sei zu erwarten, dass Smartphones oder Tablets künftig mit haptischen Displays ausgestattet werden, die Brailleschrift direkt tastbar machen. Mit Modellen wie den Apple Glasses gebe es bereits erste Geräte, die in diese Richtung weisen.