Am Anfang ist es nur ein Flur. Schmal, dunkel, ungefähr fünf Meter lang. Bisschen seltsam, die Bauweise, könnte man denken, aber das Problem ist: Den Flur gibt es nur, wenn man in ihn heineingeht. Von außen betrachtet grenzen die Zimmer ganz normal aneinander. Und irgendwann ist es auch nicht mehr nur ein Flur: Gigantische Höhlen tun sich auf, Wendeltreppen, immer neue Zimmer, allesamt dunkel, kalt und beklemmend leer. Und auch nicht schön: diese Geräusche - ein düsteres Grollen, als ob das Haus unter Schmerzen neue Räume gebäre. Das neue Haus der Familie Navidson ist von innen unbegreiflicherweise größer als von außen.

Das Buch

Das Haus - von Mark Z. Danielewski (Klett-Cotta). Übersetzt von Christa Schuenke, 797 S., 29,90 Euro

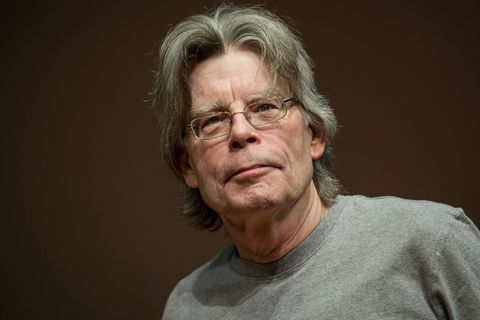

Mit Handkameras und geübten Bergsteigern macht Familienvater Navidson sich schließlich auf, die hauseigenen Abgründe zu erkunden. Das Ergebnis ist ein bizarrer - fiktiver - Dokumentarfilm: der "Navidson Record". Die wissenschaftliche Analyse dieses Films bekommen wir nun zu lesen, mit zahlreichen Fußnoten und Anmerkungen, von erfundenen und real existierenden Personen ("Ganz schön gruselig", urteilt beispielsweise Stephen King, während die feministische Intellektuelle Camille Paglia in der Hauspenetration einen "Vaginaneid" erkennt). Mark Danielewskis Debütroman "Das Haus - House of Leaves" ist eine Art Satire auf die universitären Geisteswissenschaften und erinnert zugleich an Horrorfilme wie "Ring" oder "Blair Witch Project": Kameras dokumentieren das Grauen, das selbst unsichtbar bleibt.

Das Buch ist sperrig, zum Teil sogar unlesbar

Das gefilmte Material wird gefunden, verbreitet und entwickelt ein Eigenleben: Die Studien zum "Navidson Record" werden von einem blinden (!) alten Mann gesammelt und vervollständigt. Seine Fußnoten finden wiederum Echo und Widerspruch in den ausufernden Kommentaren eines mit reichlich Drogen und Sex experimentierenden Jungen aus Los Angeles, dessen Aussagen wiederum von einem Herausgeber kommentiert werden. Zehn Jahre arbeitete Danielewski, Sohn eines polnischen Avantgarde-Regisseurs und selbst leidenschaftlicher Kinogänger, an seinem mehr als 700 Seiten starken Schreckensstück. Drei Jahre brauchte dann der Verlag, um das Buch zu setzen: Schrifttypen und -größen sind gemischt, auf manchen Seiten steht alles auf dem Kopf, auf manchen nur ein einziges Wort. Fotos, Skizzen und Collagen sorgen außerdem für einen authentischen Eindruck: Nicht selten fühlt sich der Leser in dem Textlabyrinth genauso verwirrt wie die Haus-Erkunder.

Das Buch ist sperrig, zum Teil sogar unlesbar - doch genau das gehört zum Experiment. In den USA, wo es bereits vor sieben Jahren erschien, erreichte es schnell den Status eines "Kultbuchs". Nicht nur bei Horrorfans und Literaturkritikern, sondern vor allem in der Internetgemeinde, deren Medium der Text quasi transzendiert. Der Roman wirkt wie ein interaktiv ineinandergestecktes You-Tube-Abenteuer: verästelt, montiert, gewachsen. Würde man sein Buch verfilmen, überlegt Danielewski, dann nur als Gemeinschaftswerk mehrerer Regisseure - und definitiv nicht fürs Kino, sondern fürs Internet. "Geld", fügt der 41-Jährige seufzend hinzu, "würde man damit wohl nicht machen." Nun hätte er das schon längst machen können - Produzenten fragen immer wieder nach den Rechten am "Haus", aber dem Autor ist bange vor der Plattmachmaschine Hollywood. Er ist ein attraktiver Mann mit ratzekurz geschorenem dunklem Haar und dichtbewimperten, leuchtenden Augen.

Experimentier- und Fabulierlust bei jeden Thema

Gemeinsam mit seiner Schwester, die Rockmusik macht, ist er schon mal im Vorprogramm von Depeche Mode aufgetreten: Sie spielte, er las aus seinem Roman vor - und galt als Pop-Phänomen: ein Bestsellerautor, der Derrida und Heidegger zitieren kann, aufgewachsen in Spanien, der Schweiz, New York. Manche Freundin, gibt er zu, habe er schon vergrault mit seiner unbedingten Schreibdisziplin. Er liebt Sprache. Er liebt Wörter. Ihm ist nie langweilig, weil er seine Experimentier- und Fabulierlust über jedes Thema stülpen kann: Sein jüngstes Buch "Only Revolutions" (2006) ist eine impressionistisch- wahnsinnige Geschichte über Jugend und erste Liebe, Text gewordenes Endorphin. Er wisse jetzt, dass er alles schreiben kann, sagt er, und es klingt weniger eitel als freudig erregt. Viele Unis hätten ihn schon gefragt, ob er Schreibkurse halten will, aber er hat Angst, innerlich zu verbeamten; er liebt sein Leben, so wie es ist. Bisschen unsicher, bisschen improvisiert, aber von innen viel größer, als man von außen annimmt.