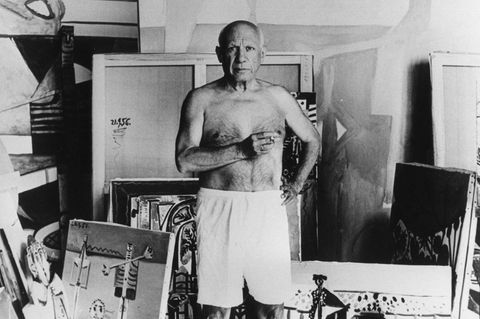

Nach Goya kommt Picasso: Mit rund 170 Werken des spanischen Malers Pablo Picasso (1881-1973) setzt Berlin seine Reihe spektakulärer Kunstausstellungen fort. Drei Tage vor Ende der Ausstellung mit Gemälden des spanischen Malers Francisco de Goya präsentiert die Neue Nationalgalerie bis 22. Januar eine Retrospektive des wohl berühmtesten Künstlers der Moderne als "intimes Tagebuch" seiner wichtigsten Schaffensperioden - von der Anfangszeit in Màlaga und Barcelona bis zu den Jahren der Reife in Paris und Südfrankreich.

"Pablo. Der private Picasso - Le Musée Picasso á Berlin" - unter diesem Titel werden rund 90 Gemälde und Skulpturen sowie 80 Zeichnungen gezeigt, die der Spanier bis zu seinem Tod behielt und von seinen Erben als Ausgleich für Steuerschulden dem französischen Staat übergeben wurden. Sie gehören zum Fundus des Picasso-Museums im Pariser Stadtpalais Hotel Salé, dass seit 1985 die Sammlung beherbergt.

"Man trennt sich nicht gern von solchen Bildern"

"Ab und zu malt man ein Bild", sagte einmal Picasso zu seiner Lebensgefährtin Françoise Gilot, "mit dem man eine Tür geöffnet zu haben scheint, und es wird zum Sprungbrett für andere Bilder. Gewöhnlich trennt man sich nicht gern von solchen Bildern." Mit seinem Tod am 8. April 1973 hinterließ der Maler die umfangreichste Sammlung seiner Werke, zu der das abgeklärte Selbstporträt des 20-Jährigen oder die Serie der Darstellungen von Geliebten wie Dora Maar, Françoise Gilot oder Marie-Thérèse Walter gehören.

Zwar sind Schlüsselwerke wie "Les Demoiselles d'Avignon" von 1907 nicht vertreten. Doch die Berliner Schau bietet einen Blick auf die Wandlungen des Malers - von der Blauen Periode als erste Stilphase bis zu den von sexuellen Fantasien, stark malerisch geprägten Gemälden der späten Jahre.

Weitere Informationen

Einfühlung in den Freund wird zum Wendepunkt

Sehr früh hatte Picasso mit der akademischen Tradition des 19. Jahrhunderts gebrochen. Der aus Liebeskummer begangene Selbstmord seines Jugendfreundes Carlos Casagemas gilt als Wendepunkt. Das Porträt des Toten steht am Anfang der Ausstellung. Die berühmten Zirkus- und Gauklermotive der Rosa Periode, die auf dem Pariser Montmartre entstanden, markieren den Beginn der Stilisierung von Gestalten. Es ist die Zeit um 1907, als Picasso sich von der Klassik endgültig abwendet, zu der er aber mit naturalistischen Porträts wie das seiner ersten Frau, der Tänzerin Olga Khoklowa, oder des Sohnes Paulo von 1921 immer wieder in abgewandelter Form zurückkehrt.

Von Mitte der 20er Jahre an verliert Picasso Interesse am mondänen Leben, malt mit üppigen runden Formen Frauenbildnisse. Mit dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges 1936 wird Picassos Kunst politisch, wie es in der Radierung "Traum und Lüge Francos" deutlich wird oder im monumentalen "Guernica", das in Madrid hängt.

Hauptmotive sind sanfte Frauenbilder

Doch es sind immer wieder die Frauenbilder, die den Blick des Betrachters auf sich ziehen und zu den Hauptmotiven der Ausstellung gehören. Es sind sanfte, schwere Körper, monumentale Gestalten, die Picassos Bilderwelt prägen und wie im "Liegenden Akt mit Gitarre spielenden Mann" den weiblichen Akt, die Liebe und Musik in einem einzigen großen Werk zelebrieren.