Wir haben 15 zusätzliche Lebensjahre gewonnen. Wie lässt sich der demografische Wandel für die Gesellschaft nutzen?

Senioren, die sich in die Gesellschaft einbringen und sich um das Allgemeinwohl verdient machen, sind in der Minderheit. Der größte Teil engagiert sich jenseits des Privatlebens für nichts. Auf der anderen Seite wächst die Zahl der älteren Menschen, die sich einsam fühlen, und die darunter leiden, nicht mehr gebraucht zu werden. Darum habe ich einen Doppelvorschlag gemacht: ein soziales Pflichtjahr für junge Menschen im Alter von 19/20 Jahren und ein zweites soziales Pflichtjahr für Menschen im Renteneintrittsalter. Aufgrund der geringeren Belastbarkeit dieses Personenkreises reduziert sich der Pflichtbeitrag auf 15 Stunden in der Woche – drei halbe Tage.

Welchen Sinn hat das soziale Pflichtjahr für den einzelnen und für die Gesellschaft?

Der Sinn beider Pflichtjahre besteht in der Erfahrung von "Selbstwirksamkeit". Wer in eine andere Lebenswelt hineinriecht und einen sozialen Beitrag leistet, erlebt das bestätigende Gefühl der Nützlichkeit. Rentner und Pensionäre können die wertvolle Erfahrung machen, ihr Wissen weiterzugeben und gebraucht zu werden – obwohl sie dies freiwillig oft nicht tun würden, sei es aus Bequemlichkeit, Verdrängung oder Unsicherheit, für was sie sich entscheiden sollen und wie so etwas anzustellen sei. Soziale Pflichtjahre dienen dem sozialen Frieden, der Toleranz, der Sinnstiftung, der Entlastung der Sozial- und damit auch der Rentenkassen und dem Verständnis der Generationen füreinander. Sie wären ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer neuen Bürgerkultur, einem neuen Gesellschaftsvertrag!

Stehen die Bürger der Gesellschaft gegenüber in einer Pflicht?

Dass Bürgerpflichten in einer modernen Gesellschaft damit erledigt sein sollen, dass man sich nicht strafbar macht und regelmäßig seine Steuern bezahlt, werden in Deutschland nur wenige politisch denkende Menschen behaupten. Ein demokratisch funktionierendes Gemeinwesen ist auf Engagement angewiesen, sei es in Parteien, Verbänden, gemeinnützigen Organisationen oder durch private Hilfe. Die verbreitete Vorstellung, eine demokratische Wohlstandsgesellschaft kennzeichne sich durch eine unbedingte Zunahme von Freiheiten bei gleichzeitiger Abnahme von Pflichten ist irreführend. Wenn alle ein Maximum an Freiheit leben bei einem Minimum an Pflichtgefühl, steuert die Demokratie in die Anarchie.

Warum kann soziales Engagement im Alter nicht auf freiwilliger Basis bleiben?

Unterm Strich ist die Zahl der ehrenamtlich tätigen und sozial engagierten Bürger in Deutschland in den letzten beiden Jahrzehnten nicht signifikant gewachsen. Damit bleibt die vielfach wiederholte Aussage – etwa des Familienministeriums –, dass man das Engagement der Bevölkerung stärken möchte, eine Absichtserklärung ohne Durchschlagskraft. Das Setzen auf Freiwilligkeit ist keine echte Alternative zum zusätzlichen Einsatz von über zwei Millionen Menschen, die durch das Pflichtjahr eine soziale Aufgabe übernähmen. Wer statt der Pflichtjahre auf "Freiwilligkeit" setzt, bekennt sich eigentlich nur zum gegenwärtigen Status Quo und optiert gegen eine grundlegende Veränderung.

Für wie wahrscheinlich halten Sie die Einführung des sozialen Pflichtjahrs?

Eher für unwahrscheinlich. Soziale Utopien werden nicht in Deutschland vorgedacht, sondern in Ländern wie den Niederlanden oder in Skandinavien. Erst wenn andere EU-Statten Pflichtjahre einführen, werden sie auch in Deutschland möglich. Auf lange Sicht ist anzunehmen, dass es zu dieser Veränderung kommen wird. Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung in Westeuropa mit all ihren sozialen Folgeerscheinungen lässt kaum eine Alternative.

Der zugehörige Artikel "Engagement in pragmatischer Hinsicht: Überlegungen zur sozialen Pflicht" von Richard David Precht ist nachzulesen im Philosophiemagazin agora42, Ausgabe 02/2012.

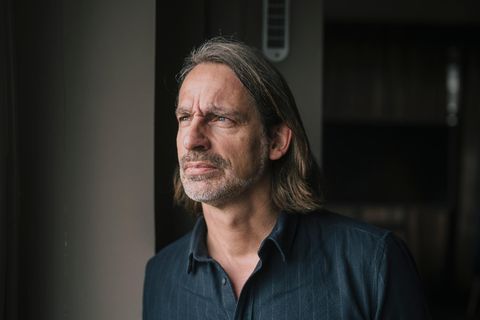

Richard David Precht,

Jens Komossa Jahrgang 1964, ist Philosoph, Publizist und Bestseller-Autor, 1994 promovierte er an der Universität Köln. Seither schreibt er für zahlreiche große Zeitungen und Magazine, u.a. für "Faz", "Zeit" und "Spiegel". In Essays betrachtet er die Themen der Zeit und positioniert sich zu Fragen der Kultur, Bildung, Philosophie und Ethik.

Der gebürtige Solinger veröffentlichte bislang sechs Bücher. Für seine journalistische Arbeit erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter im Jahr 2000 den Publizistikpreis für Biomedizin. Sein Philosophiebuch "Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?" wurde zum Bestseller. Hierin führt Precht auf verständliche Weise an die zentralen philosophischen Fragen wie das Glück, die Freiheit oder den Sinn des Lebens. Sein neuestes Werk trägt den Titel "Warum gibt es alles und nicht nichts?".

Seit Mai 2011 ist Precht Honorarprofessor für Philosophie an der Leuphana Universität Lüneburg. Vom 2. September an präsentiert er - als Nachfolger des "Philosophischen Quartetts - die Sendung "Precht" im ZDF. Thema der ersten Ausgabe: "Skandal Schule - Macht lernen dumm?"