Die Staubwolke ist schon von Weitem zu sehen – so beschreibt es der Fotograf Dave Tacon. Geländewagen reiht sich an Geländewagen auf der schmalen Landstraße, sie alle wollen hinaus aus der Hauptstadt Ulan-Bator und zurück in die Steppe, in die mythologische Heimat des mongolischen Volks. Für drei Tage lassen die Menschen die Stadt hinter sich und begehen etwas sehr Eigenes: Naadam, die "drei männlichen Spiele".

Jeden Sommer messen sich mongolische Männer unter freiem Himmel im Ringen, Bogenschießen und Reiten, in Disziplinen, die zu Zeiten ihrer nomadischen Vorfahren noch von überlebenswichtiger Bedeutung waren. Naadam soll zurückgehen auf Dschingis Khan, den berühmtesten aller Mongolen. Im 13. Jahrhundert soll er, nachdem wieder mal Feinde gemeuchelt waren, die Spiele ausgerufen haben. Heute müssen die Mongolen keine auswärtigen Feinde mehr besiegen, der Kampfgeist aber ist ihnen geblieben.

Miss Mongolei brachte den Fotografen auf die Spur

Der australische Fotograf Dave Tacon bekam die Chance, das selbst zu erleben. Vor einigen Jahren hatte er durch Zufall Britta Battogtokh kennengelernt, eine ehemalige Miss Mongolei. Sie hatte ihm von Naadam erzählt, und Tacon war angefixt. Battogtokh stellte die Kontakte her, und Tacon machte sich in der Staubwolke von Ulan-Bator aus auf den Weg.

800 Jahre sind seit Dschingis Khan vergangen, doch der Grundcharakter der Spiele hat sich nur wenig verändert: Die Teilnehmer kleiden sich in traditionelle Gewänder und treten in der Weite der Steppe gegeneinander an. Allerdings dürfen auch Frauen heute mitmachen: beim Bogenschießen und bei einer vierten Disziplin, von der in der Öffentlichkeit weniger die Rede ist. Vermutlich, sagt Tacon, weil sie weniger martialisch wirke: Die Teilnehmer werfen mit Schafsknochen auf Zielscheiben.

"Eine absolut verrückte Zeit" sei es gewesen, sagt der Fotograf. Sechs Tage verbrachte er mit den mongolischen Teilnehmern. Überall Zeltlager, das Nationalgetränk Airag, vergorene Stutenmilch, sei in Strömen geflossen. Im ganzen Land werden im Sommer Naadams organisiert. Manche Zuschauer reisen sogar zu Pferd an, um von dessen Rücken eine bessere Sicht auf die Wettkämpfe zu haben.

Tradition und Moderne existieren in der Mongolei eng nebeneinander. Das zeigt sich bei der Eröffnungszeremonie im Nationalstadion von Ulan-Bator. Männer in traditionellem Rüstzeug reiten über die Aschenbahn; dahinter ragen die Hochhäuser der Hauptstadt auf.

Den Pferdestaub einzuatmen, soll Glück bringen

Naadam ist allerdings mehr als Folklore. Von klein auf werden Jungen in den verschiedenen Disziplinen unterrichtet. Die Jockeys sind meist zwischen acht und zwölf Jahre alt, so will es die Tradition – weil sie dann noch leicht von Gewicht sind. Im Wettkampf treiben sie ihre Pferde im Galopp durch die Steppe, beim längsten Rennen über eine Distanz von 30 Kilometern. Die Pferde wirbeln Staub auf, gar nicht so anders als die Geländewagen. Doch der Pferdestaub hat eine besondere Bedeutung: Ihn einzuatmen, bringe Glück, heißt es hier.

Wenn die Jockeys das Ziel erreichen, werde es wild, erzählt Tacon: "Alle versuchen, ihre Hand auf den Körper der Tiere zu legen, um etwas von ihrem Schweiß zu erhaschen. Anschließend legen sie sich die Hand auf die Stirn." Der Pferdeschweiß gilt als Glücksbringer.

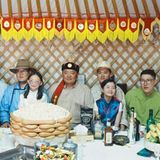

Etwas abseits vom Trubel verfolgen reiche Zuschauer und Rennpferdbesitzer die Wettkämpfe in stilvoll eingerichteten Jurten auf eigens mitgebrachten Fernsehern. Dank seiner Kontakte erhielt Dave Tacon auch zu dieser Welt Zutritt. Der 60-jährige Bauunternehmer Mandakh Munkhbat lud ihn in seine Jurte ein. Mongolen seien sehr statusbewusst, sagt Tacon. Ihm zu Ehren sei ein ganzes Schaf gegrillt worden. Auf einer Tafel habe Munkhbat die Spezialitäten des Landes präsentiert: Hochprozentiges, Früchte und einen turmförmigen Kuchen mit einer Spitze aus Pferdekäse, der in der Mongolei als Delikatesse gilt.

Seit 20 Jahren züchtet der Unternehmer Rennpferde. Er habe eine besondere Beziehung zu Deutschland, erzählt er am Telefon. Zwischen 1992 und 1999 habe er in Aachen gelebt und sein Geld auf Baustellen verdient, später auch mit dem Export deutscher Autos in die Mongolei.

Zurück in der Heimat begann Munkhbat mit der Pferdezucht. Heute besitzt er mehr als 400 Tiere. Die Jockeys wählt er unter den Kindern seiner Angestellten aus, zahlt das Schulgeld, bringt ihnen die Technik bei. Die wichtigste Eigenschaft aber müssten die Kinder mitbringen, nur dann würden sie auch siegen. "Sie müssen das Reiten lieben."