Pünktlich. In schwarze Jeans und einen dünnen, schwarzen Kapuzenmantel gekleidet, erscheint ein schmal wirkender Mann an seinem Arbeitsplatz. Er steigt aus der S-Klasse, lächelt freundlich, fast schüchtern, lässt sich von aufgeregten Labeldamen umarmen, schüttelt Veranstalterhände, lauscht kurz dem Bassinferno, das der Voract schon einmal auf das Publikum abfeuert, und signiert schnell noch ein paar Ausgaben eines amerikanischen Musikmagazins. Als er den Magazintitel betrachtet, hält der Mann kurz inne. Es sieht aus, als würde er einen Spiegel in den Händen halten. Vom Cover lächelt ihm ein blonder Mann mit Jesusfrisur entgegen: er selbst. Darunter steht in dicken Lettern: »I’m David Guetta, B**ch!«.

In Guettas Händen wirkt das albern, hart an der Realität vorbei. Für den Spruch wäre er viel zu höflich, ja tatsächlich: zu nett. Und vor allem, wer braucht diesen Hinweis? Über sechs Millionen Alben hat David Guetta in den vergangenen Jahren verkauft, dazu dreißig Millionen Singles. Mit Hits wie »Sexy Bitch« (mit Akon), »I Gotta Feeling« (mit den Black Eyed Peas) oder »Titanium« (mit Sia) hat der 44-jährige Franzose zuletzt die Charts dominiert wie kein anderer Künstler. Ihm ist damit so etwas wie eine Revolution gelungen: Er hat die elektronische Tanzmusik in den USA in den Mainstream überführt. Obwohl sie ursprünglich in den USA entstanden ist, fristete sie dort immer ein Nischendasein. Nachdem Guetta 2009 einen Housetrack mit der ehemaligen Destiny’s- Child-Sängerin Kelly Rowland produziert hatte (»When Love Takes Over«), meldete sich jedoch plötzlich ein US-amerikanischer Popstar nach dem anderen und wollte gern über einen von Guettas Elekrobeats singen oder rappen: Will.I.Am, Timbaland, Snoop Dogg, Usher, Rihanna. Andere Produzenten sprangen auf den Trend auf, weshalb es kaum noch etwas anderes im Hitradio zu hören gibt als den Guetta-Sound: Emotionale, soulige Gesangsmelodie prallt frontal gegen eine brachial-bassige Housewand und wieder zurück. Guetta treibt dabei das Emotionale bis an den Rand des Kitsches und das Energiegeladene bis an den Rand des Kirmestechno. Seine Kritiker würden Guetta am liebsten wegen musikalischer Verbrechen schalldicht einkerkern: zu abgeschmackt die Ideen, zu vorhersehbar die Akkorde, zu überzogen die Effekte. Die Kritik ist nachvollziehbar, aber auch etwas zu simpel. Viel interessanter ist doch die Frage: Warum ist Guettas Musik so erfolgreich?

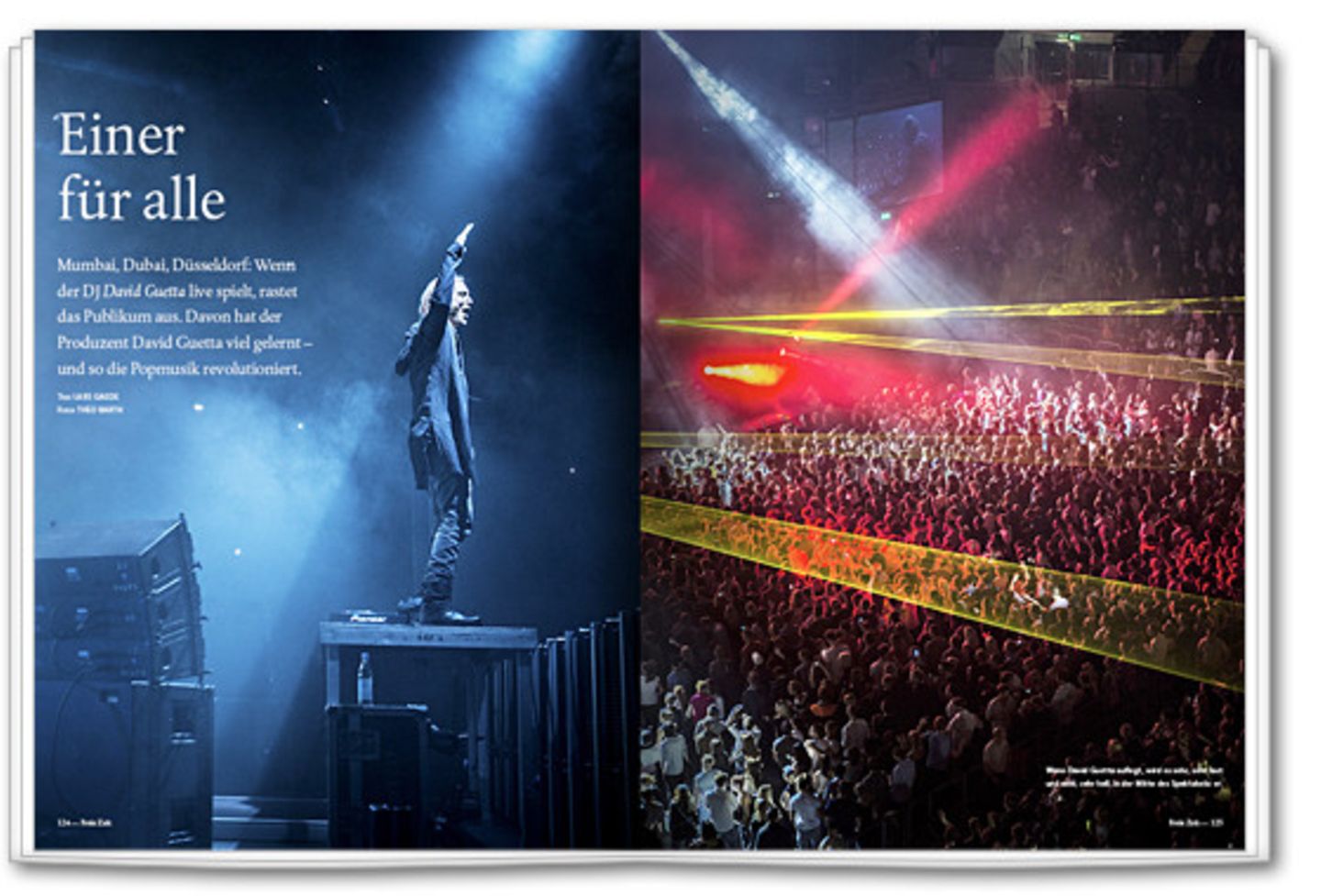

Denn während die Nörgler nörgeln, füllen Guettas Fans Hallen und Stadien. Egal, ob in den USA, Indien, Mexiko, Mannheim (am Tag zuvor) oder jetzt eben in Düsseldorf. Teenager mit roten Wangen, Eltern mit Kindern, ältere Ehepaare mit lustigen Blinkstirnbändern – 10 000 Gäste füllen den ausverkauften »ISS Dome« bis zur Decke wie eine Menschenschüssel. Als Guetta zu den Klängen seines Intros auf die Bühne springt und hinter dem DJ-Pult hervorwinkt, toben sie. Als er dann den Play-Knopf drückt und die ersten Töne von »Titanium« erklingen, tanzen sie alle – und hören die nächsten zweieinhalb Stunden nicht damit auf. Irgendwas macht dieser Mann also richtig. Wer verstehen will was, muss sich Guettas DJ-Shows anschauen. Denn trotz seiner Erfolge als Produzent versteht er sich weiter vor allem als DJ. Das ist er schon eine Ewigkeit. Mit siebzehn begann er in einem Pariser Schwulenclub, Funk und New Wave aufzulegen. »Da war der DJ noch ein Nichts«, sagt Guetta.

Guetta spielt 140 bis 160 Sets im Jahr, über den gesamten Globus verteilt.

Vielleicht wirkt er deshalb manchmal noch überrascht, wenn er heute in die Masse vor sich blickt: Im Gegensatz zu jüngeren DJs wie Avicii oder Deadmau5 weiß er noch, wie es war, als DJs keine Stars waren, sondern eben die Typen, die die Platten anschleppen. Im Pariser Club »Le Palace« war Guetta im Keller untergebracht. Ob seine Musik ankam, konnte er durch ein Loch in der Wand erahnen, durch das er nur die Füße der Gäste sah. Im »Les Bains Douches« standen seine Turntables in einem anderen Raum als die Tanzfläche. Um zu sehen, ob jemand tanzte, musste Guetta jedes Mal zur Tanzfläche laufen. Guetta lacht, als er vor seinem Auftritt in seinem Hotelzimmer davon erzählt. Einen lebensverändernden Moment habe er dann 1988 im Londoner Club »Shoom« erlebt. »Da stand der DJ auf der Bühne, Licht auf ihm und spielte House. So etwas hatte ich noch nie erlebt.« Am nächsten Tag gab Guetta sein gesamtes Geld für Houseplatten aus, fuhr zurück nach Paris und startete die erste Housepartyreihe in der Stadt. Auch bei den Partys, die er später für verschiedene Pariser Clubs organisierte: war der DJ immer zu sehen. Das Interesse daran sei immer mehr gewachsen, weil er seine Lieblings- DJs aus den USA eingeladen habe, »die sahen anders aus, kannten andere Tricks, das wollte man sehen«, sagt Guetta. Dann begannen er und andere DJs, selbst Musik zu produzieren. »Und die Welt sah den DJ plötzlich nicht mehr nur als Musikaufleger, sondern als Künstler.« Der DJ rückte endgültig ins Zentrum der Clubs. Und von da an, sagt Guetta, sei eben alles immer größer geworden.

Heute spielt Guetta 140 bis 160 Sets im Jahr, über den gesamten Globus verteilt. Wie andere die U-Bahn zur Arbeit nehmen, nimmt er den Privatjet. Aus dem Plattenaufleger wurde ein Megastar, der in Musikvideos auftaucht, den man kennt und sehen will. Und aus der schlichten DJ-Kanzel ein immer größeres Bühnenspektakel: eine gigantische Lichtanlage, zwei große LED-Flächen, die von einer eigens für Guetta entwickelten Software bespielt werden, Laser, Pyros, Nebelmaschinen. Dafür, dass alles da ist und funktioniert, wenn Guetta einschwebt, sorgt Alan Green. David Guettas Production Manager ist aus Liverpool, hat 8000 Platten in seiner Garage und trotz Dauerjetlag eine Entspanntheit, die man wohl braucht in seinem Job. Gemeinsam mit dem vierköpfigen Team, das die Show steuert, fliegt er Guetta immer voraus. Wenn dieser wenige Minuten vor Beginn seines Sets am Veranstaltungsort ankommt, drückt er Green nur noch eine SD-Speicherkarte in die Hand, darauf sind die Tracks für den Abend. Wenn Guetta diese zu mixen beginnt, beginnt die Show, oder: Das Inferno. Licht, Laser, Visuals, von allem sehr viel. »Wir sorgen für den visuellen Stimulus«, sagt Green. Das sei bei der von Youtube- und Musikvideos geprägten Generation wichtig. Auf der Bühne passiere bei einem DJ-Auftritt ja sonst nicht viel. Auch wenn Guetta sehr gut darin sei, mit dem Publikum zu interagieren.

Tatsächlich: Guetta winkt, wippt, boxt den Bass, formt Herzen mit seinen Händen, steigt auf sein Pult, hebt die Hände wie zur Segnung, hält schnell geschriebene Notizen in eine der beiden Kameras, die ihn permanent auf eine der beiden großen Leinwände projiziert. Auf den Zetteln steht »One love« oder »I love Germany «. Wieder: von allem sehr viel. Und komplett ironiefrei. Das Publikum feiert ihn dafür. »Es darf keine Distanz geben zwischen dem Publikum und mir«, sagt Guetta, »nur ein Wir: Wir haben gemeinsam eine gute Party.« Welche Mechanismen dabei am besten funktionieren, erprobt der DJ David Guetta seit Jahrzehnten: Am lautesten funktioniert besser als laut, der fetteste Bass ist besser als der fette, der drastischste Dynamikwechsel besser als der drastische, der plakative Stimmungswechsel besser als der subtile. Der Produzent Guetta musste dieses Erfolgsrezept nur auf seine Tracks übertragen: je mehr, desto Guetta.

Dieser Text ist in der NEON-Ausgabe vom Februar 2013 erschienen. Hier können Einzelhefte des NEON-Magazins nachbestellt werden. Alle Ausgaben ab September 2013 gibt es außerdem auch digital in der NEON-App.