Ich bin 1,81 Meter groß, und der einzige Mensch, den ich nicht anlüge, wenn es um mein Gewicht geht, ist der Mann, der beim Skiverleih die Bindung einstellt. Ich bin nicht dick, laut BMI aber übergewichtig. Glaube ich. Eigentlich will ich es gar nicht so genau wissen. Was ich weiß, ist, dass ich mich noch nie auf einen Barhocker gesetzt habe, ohne mich einen Moment lang zu fragen, wie unvorteilhaft ich gerade von hinten aussehe.

Mein Körper, das Problemzonenrandgebiet: Oberarme, die kräftiger sind als die des Großteils meiner männlichen Kollegen. Eine Bikinifigur, die in der Hüfte exakt dem gleicht, was die Amerikaner die »Muffin-Form« nennen. Ein Hintern, der auch in die meisten Männerjeans nicht passt. Dabei weigere ich mich seit Jahren, eine der Frauen zu sein, die immer gerade ab- oder zunehmen. Die sich permanent etwas versagen. Die nie Nachtisch bestellen. Ist es nicht auch ein Zeichen von Lässigkeit und Intelligenz, sich vom Schönheitsmainstream zu emanzipieren? Und wichtiger, einen anständigen Kopfsprung vom Fünfer hinzubekommen als die speckröllchenfreie Liegepose auf der Schwimmbadwiese? Das ist die Wahrheit in meinem Kopf.

Die Wahrheit in der Umkleidekabine ist: Seit ich denken kann, wünsche ich mir, schlank zu sein.

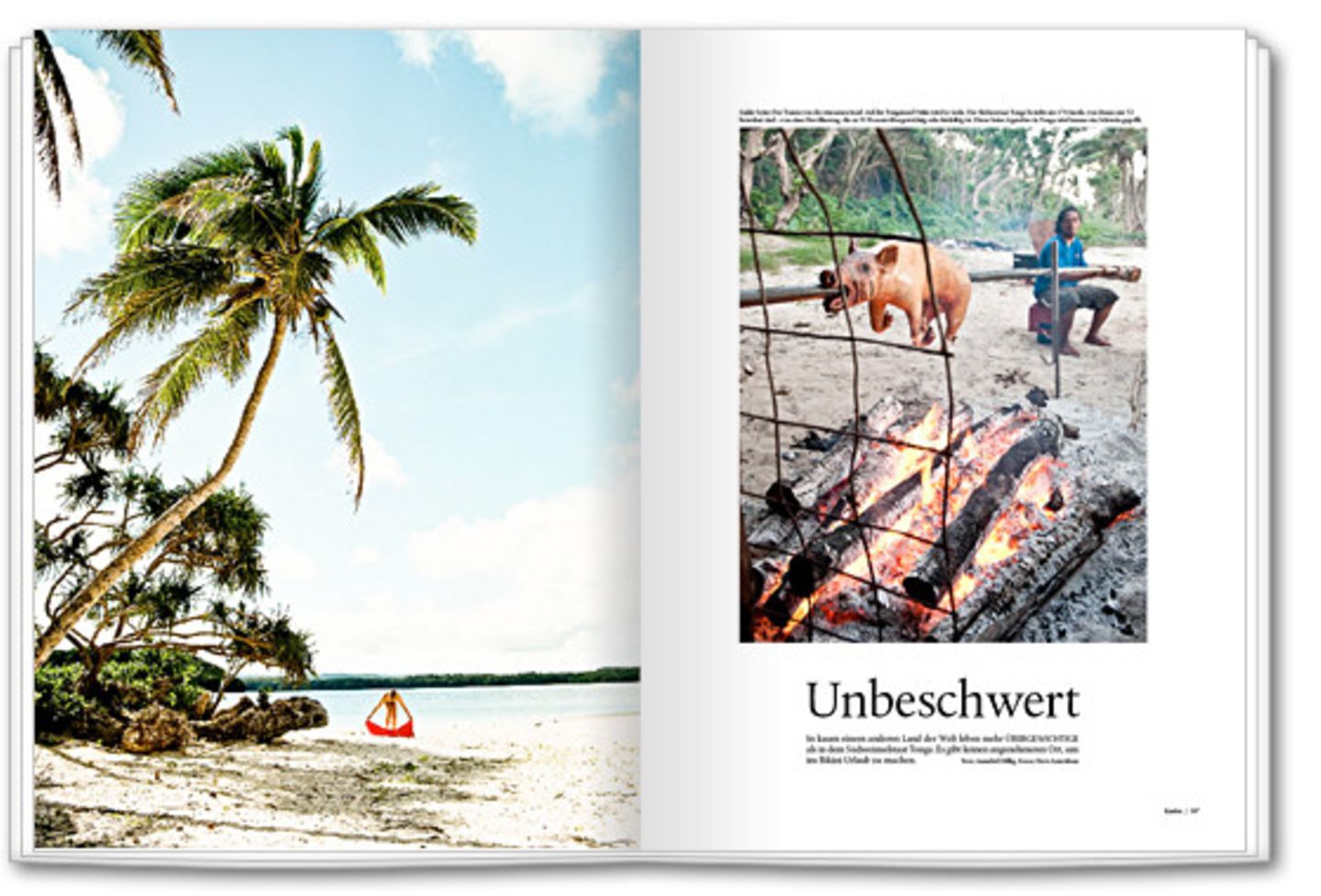

Dann erzählte mir mein Freund Felix von Tonga. Gerade war er von seiner Weltreise zurückgekehrt und berichtete von all den Ländern, in denen er gewesen war. Bei keinem Land leuchteten seine Augen so wie bei Tonga. 176 Südseeinseln, von denen 52 bewohnt sind, 110 000 Einwohner – die dicksten Menschen, denen er je begegnet sei. Felix erzählte von Festen, bei denen sich die Tische bogen unter der Last der Speisen. Unter fetttriefenden Schweineschwarten. Frittierten Hühnern. Riesigen Oktopussen und Bergen von Süßkartoffeln. Das Land, in dem Kokosmilch und Honig flossen. Dorthin wollte ich.

Laut WHO sind in Tonga 91 Prozent der Bevölkerung übergewichtig, so viele wie in kaum einem anderen Land der Welt. Unter den ersten zehn dicksten Ländern der Erde befinden sich acht Pazifikstaaten. Erst auf Platz neun kommen die Amerikaner. Was für eine Perspektive! Unbeschwert am Strand liegen. Umgeben von Menschen, die für ihr Leben gern essen. Das Paradies hatte plötzlich fünf Buchstaben. Tonga. Sehnsuchtsort. Südseetraum. Doch so einfach sollte es nicht sein.

Ich bin ein Flugzeugzombie

Ein süßlicher Geruch von Verbranntem liegt über der Hauptinsel Tongatapu, als ich nach 18 964 Kilometern Reise am anderen Ende der Welt ankomme. Rauchschwaden über Kokospalmen, die Luft so feucht, als würde der liebe Gott persönlich mit einer Sprühflasche die Touristen ärgern. Und ich ein Flugzeugzombie. Aschfahl, müde und verschwitzt setze ich mich ins Taxi. Am Fenster fliegen die Palmen vorbei, ihre Blätter schneiden schwarze Zacken in den glutroten Abendhimmel. Der Fahrer, John, einer der dicksten Menschen, die ich je gesehen habe, bringt mich zu meinem Hotel. Ich muss erst mal schlafen. »Dick sein ist in der Südsee noch immer ein Zeichen von Wohlstand«, erklärt die 25-jährige Rosie, die ich am nächsten Morgen auf dem Markt kennen lerne. »Bei einer schlanken Frau denken viele, ihr Vater hatte kein Geld, sie anständig zu füttern.« Dass ihr Vater ein sehr reicher Mann gewesen sein muss, sage ich Rosie nicht. Für diesen Spruch kennen wir uns noch nicht gut genug.

Es ist Samstag, Haupteinkaufstag, doch von Hektik keine Spur auf dem Markt der Hauptstadt Nuku’laofa. Beleibte Tongaerinnen sitzen hinter Ständen voller Taroblätter, Bananen und Süßkartoffeln. Langsam bewegen sich die Einheimischen durch die Gänge. Gehen wäre zu viel gesagt, ihre Bewegung gleicht eher einem stetigen, nicht besonders aktiv betriebenen Wegschieben von Luft. Rosie hockt auf einer Kiste und klebt Muscheln auf eine Tasche, die sie gerade genäht hat. Ihre Mutter kann den Stand mit traditionellen Taschen und Fächern nicht mehr bestreiten, sie ist übergewichtig und hat Diabetes, wie jeder Fünfte in Tonga, deshalb muss Rosie für den Familienunterhalt sorgen.

Ich bin ein Palangi, das bedeutet: »die aus dem Himmel kommen«

Rund dreißig Beinamputationen werden pro Jahr in dem einzigen Krankenhaus des Landes vorgenommen, und es kann gut sein, sagt Rosie, dass es auch bei ihrer Mutter bald so weit ist. Für den Nachmittag verabrede ich mich mit Rosie und ihren Freundinnen am Strand. Ich schwimme ein wenig im türkisblauen Pazifik, komme mir aber schnell komisch vor, weil die Mädels ihre Klamotten anbehalten und nicht ins Wasser gehen. »Wir haben es nicht so mit dem Nacktsein«, erklärt Rosies Freundin Melle, als ich mich in meinem nassen Bikini zu ihr setze. Die Tongaer sind gläubige Christen. »Aber wenn die Palangi gerne nackt sind, ist das für uns kein Problem«, sagt sie und lacht. Palangi ist die Bezeichnung für alle Nichttongaer. »Langi heißt Himmel«, erklärt Melle. Und Palangi so viel wie »die aus dem Himmel kommen«.

Als die Sonne fast untergegangen ist und das Geschrei der Flughunde immer hysterischer wird, beschließen wir, zurück in die Stadt zu fahren. Weil eine der Freundinnen früher los musste, haben wir nur noch mein Auto. Einen gemieteten Toyota, ein Kleinwagen. Wir sind zu sechst, fünf von uns wiegen mehr als hundert Kilo. Ich hatte noch nie solche Angst um ein Auto. Schon mit mir als Besatzung tat mir der Toyota leid, die tongaischen Straßen sind ein Parcours aus Schlaglöchern. Doch nun – zwei vorne, drei hinten, eine im Kofferraum – dringt das Geräusch von schleifendem Metall erbarmungslos durch die offenen Fenster. Ich blicke in den Rückspiegel. Es würde mich nicht wundern, Funken hinter dem Auto emporfliegen zu sehen. Au, Knie, wieder ein Schlagloch. »Vorsicht, ein Schwein«, schreit Rosie, dauernd überqueren Tiere die Fahrbahn.

Straßenlaternen gibt es nicht. Wir kreischen, hören tongaische Hits im Radio. Und können nicht mehr vor Lachen.

Wie sehr das Wohl- beziehungsweise Unwohlsein mit dem eigenen Körper doch vom Vergleich mit anderen abhängt, denke ich, nachdem ich die fünf zu Hause abgeliefert habe. »Wir Tongaer sind so abgeschieden vom Rest der Welt, wir haben unsere eigenen Maßstäbe«, hatte Rosie am Strand gesagt. »Wir sind alle dick, stören uns aber nicht groß daran, so sieht der ›Tonga-Body‹ eben aus.« Es stimmt: In der Umkleidekabine fühle ich mich nicht deshalb schlecht, weil ich tief in mir drin spüre, dass mein Körperfettanteil zu hoch ist, sondern weil mir Gisele Bündchen und der Jeansdesigner von Zara vorgeben, wie der moderne weibliche Körper auszusehen hat. De facto sind Körpergröße und Gewicht in den vergangenen Jahrzehnten in westlichen Ländern gestiegen. »Während die Frauenkörper immer mehr Raum einnehmen,« sagt Alice Schwarzer, »wird das Ideal immer verschwindender. Diese sich kontinuierlich vergrößernde Kluft zwischen Ideologie und Realität muss die Frauen ja in die Schizophrenie treiben.« Die Realität ist das, was ich sehe, nachdem ich den Toyota vor dem Hotel abstelle: Die Reifenseiten sind pechschwarz, weil die Karosserie so stark auf die Radkästen gedrückt hat. Auweia.

Ich bin ein Stargast

Am nächsten Tag verstehe ich, was es mit dem süßlichverbrannten Geruch auf sich hat, den man überall hier auf der Hauptinsel Tongatapu riecht. Fünf Schweine drehen sich zischend über dem Feuer, als ich bei der Dorfhochzeit ankomme, zu der mich der Hausmeister meines Hotels eingeladen hat. Der Brautvater führt mich erst mal in die Küche, wo die Familie seit Mitternacht das Festessen vorbereitet: Er zeigt mir riesige Schüsseln voller Curry, frittierter Hühnchen, marinierter Muscheln, Oktopussalat, Kartoffelsalat, Yam- und Cumara-Eintopf – und Lu, die bekannteste Spezialität der tongaischen Küche. Davon hatte Rosie geschwärmt: in Kokosmilch eingelegtes Lammfleisch, umwickelt mit Taroblättern (die man sich ein wenig wie griechische Weinblätter vorstellen kann), über Stunden im »Umu« gegart, einem Dampfofen in der Erde. Seit Tagen hatte ich mich gefreut, das Nationalgericht zu probieren.

Während nach und nach die Verwandtschaft eintrifft, erkunde ich den hinteren Teil des Gartens und entdecke etwas, das wie ein dampfender Misthaufen aussieht, den man mit schmutzigen Wolldecken zugedeckt hat: »Das ist unser Hochzeits-Umu«, erklärt der Brautvater stolz. Die Vorfreude auf Lu ist nicht mehr ganz so groß. Meine kleinlichen westlichen Hygieneüberlegungen sind mir eine halbe Minute später peinlich, als ich feststelle, dass man mich neben den Bräutigam an den Kopf der Tafel platziert hat. Man sei sehr stolz, erklärt der Brautvater, dass ein Gast aus Deutschland einem typischen tongaischen Hochzeitsessen beiwohne. Ich bin gerührt von der vielen Aufmerksamkeit und gleichzeitig überfordert. Die Braut strahlt mich mit ihrem radieschenroten Mund an und bedeutet mir, reichlich vom Essen zu nehmen. Womit anfangen?

Auf dem Tisch sind Dutzende Plastikbehältnisse drapiert, ein Einwegalptraum – jede Portion Curry, Kartoffelsalat, Eintopf ist einzeln verpackt. Wegen der Fliegen, heißt es. Mit der Plastikgabel nehme ich ein Stück Lu, erwartungsvoll blickt mich die gesamte Hochzeitsgesellschaft an. Ich kaue, nicke hhm-sagend und weiß im selben Moment, dass dies der letzte Bissen Lu meines Lebens ist. Nur mühsam bekomme ich den süßen, ungewürzten Fleischbrei herunter. Zum Glück gibt es in Tonga eine Sache, die noch interessanter ist, als einer Deutschen beim Lu-Essen zuzusehen: mit bloßen Händen in gegrillte Schweine zu fassen und selbst zu essen. Noch Stunden sehe ich den beiden Großfamilien dabei zu, wie sie spachteln und den Hochzeitsreden lauschen. Wie sie in Tränen ausbrechen, weil die Reden der Väter und Onkel allesamt von Abschied handeln, vom Verlust ihrer Kinder, die jetzt ihre eigene Familie gründen. Mit einer Tüte voller Essen in Plastik verlasse ich das Fest.

Am nächsten Tag, einem Feiertag, treffe ich Doktor Ake, die rechte Hand des Gesundheitsministers von Tonga und ein guter Freund des Königs Tupou V. Wir haben uns vor der Kirche verabredet. Als ich ihm von den Lu-Massen bei der Hochzeit erzähle, schüttelt er fassungslos den Kopf. »Lu ist Teufelszeug!«, ärgert er sich, »wenn die Leute es mit diesen fettigen Bauchlappen zubereiten, ist es kein Wunder, dass sie immer dicker werden.« Seit mehr als 25 Jahren predigt er seinem Volk, sich gesünder zu ernähren. »Fidschi hat es richtig gemacht«, sagt er, »die haben die Einfuhr dieser Schafschwarten aus Neuseeland verboten. Und in Samoa kann man keine Truthahnhintern mehr kaufen.« Warum klappt das nicht in Tonga? »Na, schauen Sie sich das Kabinett doch an: Die Hälfte der Politiker ist fett! Und Diabetes haben sie auch alle. Aber meinen Sie, das würde sie zum Umdenken bewegen? Nein, die essen am Wochenende Lu und stimmen am Montag gegen mein Gesetz, das fettes Fleisch verbieten soll, ist doch klar.« Der Doktor hat sich richtig in Rage geredet. Während er sich auf den Weg in die Kirche macht, erzählt er noch von seinem Enkel, der leider auch nicht nach seinem schlanken Großvater komme, sondern mit zwölf Jahren schon ziemlich dick sei. Er schleppe ihn jetzt immer mit zum Sportplatz, wo er, Ake, seit zwei Jahrzehnten jeden Tag seine Runden drehe. »Was soll ich machen«, flüstert der Doktor, während er auf einer Bank Platz nimmt, » nicht mal in meiner Familie hören sie auf mich!« Da hilft nur noch Beten.

Der Gottesdienst beginnt, die Seitentüren der schneeweißen Kirche bleiben offen. Eine salzige Südseebrise weht durch den Raum, als der glockenhelle und engelsgleiche Gesang der dicken Tongaer einsetzt und hinaus in die Welt fliegt. Noch nie habe ich Menschen so schön singen hören. Augenblicklich kommen mir die Tränen. So klingt das Paradies. Und zwei Tage später erfahre ich, wie es aussieht.

Ich bin im Paradies

Ich will nach Vava’u fliegen, die zweitnördlichste der vier Inselgruppen, die Tonga bilden. Am Flughafen steht eine kleine Passagiermaschine bereit. Wobei ein mit Aluminiumfolie umwickeltes Ding mit zwei Propellern, das zufällig die Form eines Flugzeuges hat, die passendere Beschreibung für das ist, was da auf dem Rollfeld steht. Baujahr 1957. Ich nehme im Inneren Platz, die Propeller setzen sich heulend in Bewegung, noch immer steht die Maschine. Mit einem Mal dringt Rauch durch alle Ritzen in das Flugzeug – überall, so viel, dass nichts mehr zu erkennen ist. Nichts wie raus, hektisch öffne ich den Gurt, da kreischt mein Sitznachbar: »Wasserdampf, es ist nur Wasserdampf!« Schon erklärt der Kapitän, dass etwas mit dem Druckausgleich nicht stimme und kein Grund zur Sorge bestehe. Ich versuche mich zu beruhigen und auch nicht über die Flüssigkeit nachzudenken, die während des einstündigen Fluges aus der Decke tropft und sich auf dem freien Sitz vor mir sammelt. Nach einer solchen Flugreise empfindet man wohl jeden Boden unter den Füßen als Paradies. Doch Vava’u wird alles übertreffen, was ich erwartet habe.

Weniger flach als die Hauptinsel Tongatapu erheben sich die vulkanischen Hügel des Archipels aus dem Pazifik. Man bräuchte ein Boot, um all die weißen Strände zu erkunden, in deren Sand Kokosnüsse liegen und über denen auch nicht der Geruch von verbrannten Schweinen hängt, sondern der Duft von Vanille, die hier angebaut wird. Das Wasser ist so klar, dass die azurblauen Seesterne noch tief am Meeresboden erkennbar sind. Versunken liege ich unter einem Faubaum und brauche keine Uhr mehr: Seine handtellergroßen Blüten sind morgens gelb, mittags orange und abends pink. Seit fünf Tagen habe ich keinen Gedanken an meine Bikinifigur verschwendet. Tonga wirkt.

Es ist kompliziert geworden heute: Wir leben in einer Zeit, in der unser Körper zu unserer Visitenkarte geworden ist, zu etwas, das »unsere Wachsamkeit und harte Arbeit oder andernfalls unser Versagen und unsere Schlamperei signalisiert. (…) Das Individuum gilt als haftbar für seinen Körper «, heißt es in »Bodies«, dem Buch der britischen Psychoanalytikerin Susie Orbach. »Ein asketischer, schlanker Körper steht für Werte, die in der gegenwärtigen Gesellschaft zählen: Disziplin, Management, Fitness, Gesundheit«, schreibt Waltraud Posch in »Projekt Körper«. Wenn ich also nichts gegen mein Übergewicht unternehme, mich nicht bei Weight Watchers anmelde, um dem standardisierten Mainstreamkörper nachzueifern, dann ist das eine politische Entscheidung.

Drei Jahre nach Einführung des Fernsehens sind in Fidschi die Zahlen von essgestörten Frauen sprunghaft angestiegen. In Tonga ist der Einfluss des Westens noch immer verschwindend. Hollywood, Modeindustrie und Werbung spielen kaum eine Rolle. Das einzige Kino ist 2006 abgebrannt, und selbst auf DVD sehen die jungen Erwachsenen lieber philippinische Filme (»Da wird nicht so viel geküsst«, hatte mir Rosie erklärt). Das Internet ist so langsam, dass man verrückt wird, bevor man seine Mails checken kann. Es gibt keine einzige der westlichen Modemarken zu kaufen. Es gibt kein McDonald’s, kein Starbucks, kein Einkaufszentrum. Tonga ist ein weißer Fleck auf der Karte des globalisierten Kapitalismus. Ein Land, in dem der Sinn des Lebens nicht in Arbeit und Konsum besteht, sondern in Kochen und Essen. Das ist das Paradies. Eines mit Schrammen. Wo man bei Hochzeiten mit Plastikgabeln isst. Wo die Menschen arm sind und an Diabetes leiden. Aber immer noch ein Paradies.

Alle Bilder: Dave Lauridsen

Dieser Text ist in der NEON-Ausgabe vom August 2010 erschienen. Hier können Einzelhefte des NEON-Magazins nachbestellt werden. Seit September 2013 gibt es alle Ausgaben auch digital in der NEON-App.