Paula trabt aus dem Anhänger, den Kopf erhoben. Neugierig erschnüffelt sie die süßlich-feuchte Luft, die die Kachelwände schwitzen lässt. Sie quiekt nicht, als sich hinter ihr das Metallgatter schließt, sie grunzt nicht, als sie den Mann in der blutbefleckten Schürze entdeckt, der sich ihr mit dieser seltsamen Zange nähert. Paula mustert ihn nur, die großen Ohren aufgestellt, der Schürzenmann mustert zurück. »Scheiße!«, denke ich, »was machen wir hier?« Dabei habe ich mir das ja genauso ausgesucht, beziehungsweise sie: Paula.

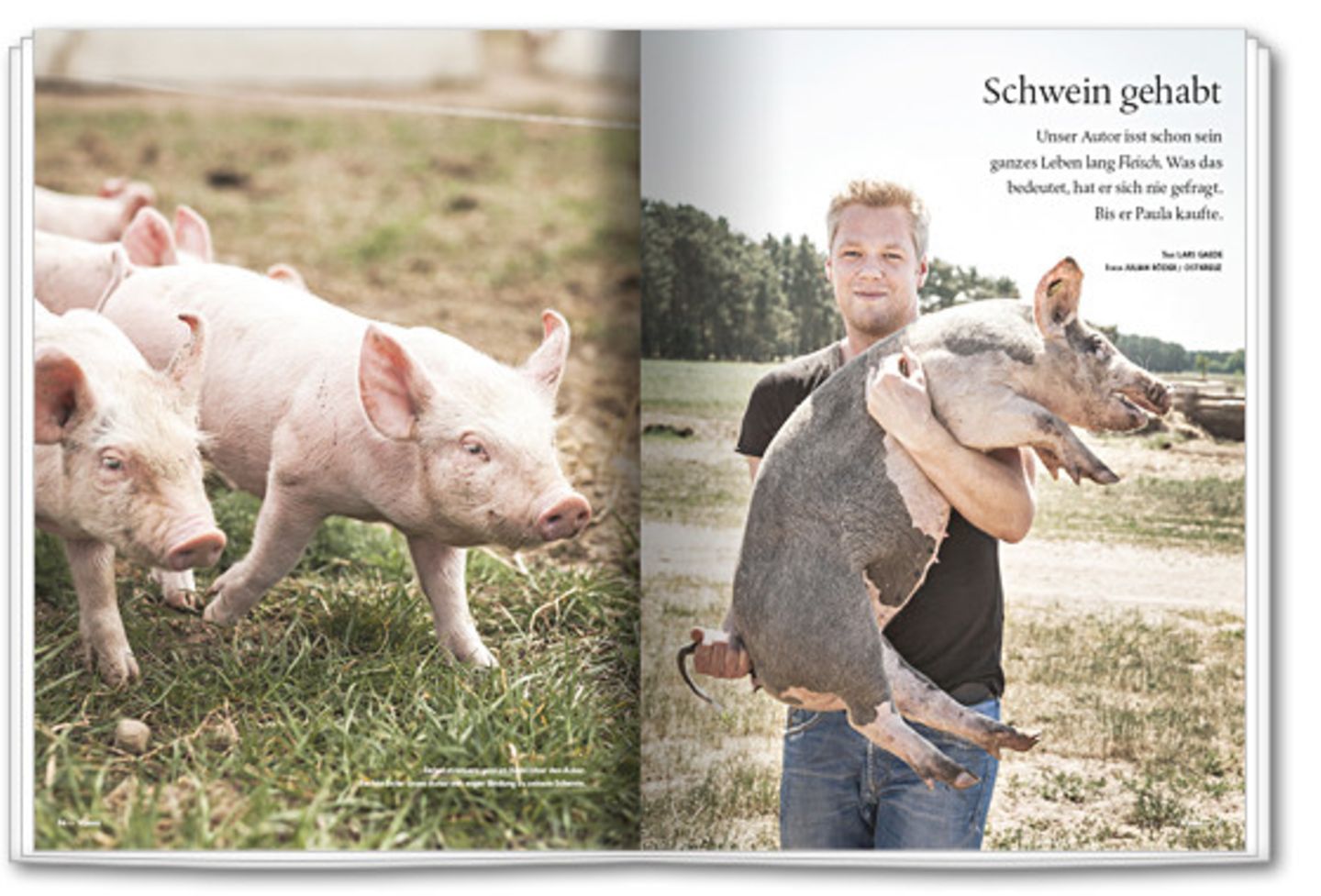

Zehn Monate zuvor, ein kühler Februarnachmittag in Brandenburg. Zwischen zwei Kiefernwäldchen erstreckt sich eine endlos wirkende Wiese. Schweine wühlen grunzend in der Erde, liegen im Modder oder schubbern sich mit wackelnden Ohren an einer der Blechhütten. Auf einem Feld daneben rennen Dutzende Ferkel umher, quiekend, unter dem elektrischen Zaun hindurch ins hohe Gras und wieder zurück – wenn sie nicht gerade an den Zitzen ihrer Mütter hängen, die in dem Gewusel wirken wie Tankerschiffe. Bernd Schulz springt aus seinem roten Landrover und ruft »Muttmutt«, seinen Schweinegruß. Bernd ist ein Bauer wie von einem Kinderbuchzeichner entworfen: mit Karohemd, Latzhose, Gummistiefeln und einem breiten Hut, der etwas Cowboyhaftes hätte, würde sich hier nicht alles um Schweine drehen. Unter anderem um meins. Ich will ein Schwein kaufen, es immer wieder besuchen, kennenlernen, sein Leben lang begleiten – und am Ende essen. Wenn ich es dann noch kann. Bisher konnte ich das immer. Bisher habe ich mir auch nie viele Gedanken darüber gemacht, welche moralischen Implikationen das Fleischessen hat, und auch nicht darüber, was ich da genau esse – oder besser: Wen?

Wonach wählt man sein Schwein aus? Sympathie? Schönheit?

Bei allen Tieren, die ich auf dem Teller hatte, weiß ich, wie sie aussehen (grob) und wie sie schmecken, ansonsten nichts. Das soll sich ändern. »Na, dann guck mal«, sagt Bernd. Ich stehe vor dem Ferkelfeld, in der einen Hand halte ich die Sprühdose, mit der ich ein Ferkel – mein Ferkel – markieren soll, mit der anderen kratze ich mich am Kopf. Wonach wählt man aus? Sympathie? Schönheit? Ich könnte Dennis fragen, der gerade mit Bernd fachsimpelt. Dennis hat mir den Kontakt vermittelt. Er ist ein alter Freund, er kennt sich aus mit Schweinen. Sie sind so etwas wie seine Mission geworden, seit er im Rahmen seines Masters in Public Policy ein soziales Unternehmen gründete. Das Ziel: Menschen dazu zu bringen, kein Massentierhaltungsfleisch mehr zu kaufen. Stattdessen sollen sie »weniger Fleisch essen, besseres und vor allem: bewusster«. Dennis schmiedete einen Plan und fand in Bauer Schulz einen Partner, weil der – so erklärte es ihm jemand beim Ökoverband – weit und breit der Einzige sei, der verrückt genug sei, bei so etwas mitzumachen. Seitdem kauft Dennis bei Schulz Freilandschweine und verkauft sie über das Netz als »Wurst mit Gesicht«. Dafür wählt er jeweils ein Schwein aus, stellt es auf seiner Website vor, beschreibt den Lebensweg in Texten, Videos und Fotos, und am Ende beklebt er die Schlackwürste, Mettringe und Wurstgläser mit einem Porträtfoto des Schweins, das dafür sterben musste. »Fleisch muss raus aus der Anonymität«, sagt Dennis, »wo es herkommt, sollte transparent sein.« Dennis hat damit einen Nerv getroffen, sein Projekt »Wurst mit Gesicht« hat Preise gewonnen, Reporter haben darüber berichtet, ständig stehen Fernsehteams auf Bernds Acker.

Ich stehe lange nicht mehr, ich renne, zwischen den Hütten hindurch, über den Elektrozaun. Ich versuche eines der Ferkel zu erwischen, doch das scheint unmöglich. Ferkel – auch solche, die nicht größer sind als ein Schuhkarton – können schnell laufen. Eines fällt mir auf. Es scheint immer extra zu warten, bis ich ganz nah dran bin, um dann in letzter Sekunde wieder loszurennen: »Quiek!« Außerdem ist es sehr schön, zur Hälfte schwarz, mit langen Wimpern, einem sehr ringeligen Ringelschwanz und einem großen Fleck auf der Schnauze. »Das da ist toll«, sage ich, aus der Puste, »das nehme ich.« Bernd lacht immer noch.

Ich bin in Berlin groß geworden. Die einzigen Tiere, zu denen ich jemals eine enge Beziehung hatte, waren Urzeitkrebse. Und Katzen, weil wir in der Familie immer welche hatten. Ansonsten erinnere ich mich nur an ein nettes Lamm im Schwarzwald, das ich als Kind im Urlaub mit der Flasche füttern durfte und das im nächsten Jahr »nicht mehr da« war. Kühe kenne ich als Hindernis beim Mountainbiken in den Alpen. Und das einzige Schwein, das ich bisher in natura gesehen habe, traf ich vor Jahren nachts in Kreuzberg, weil ich auf der Suche nach einer Party versehentlich in den Kinderbauernhof eingebogen war. Das war’s.

In Deutschland leben 27 Millionen Schweine. Wann sieht man die mal?

Und das ist sicher einer der Gründe, weshalb ich, weshalb viele ein Nichtverhältnis zu Tieren haben: Wir sehen sie nicht mehr. Die Tiere sind, so beschreibt es der Berliner Kulturwissenschaftler Thomas Macho, nach Jahrtausenden, in denen sie immer mit uns Menschen zusammengelebt hatten, aus allen modernen Lebens- und Arbeitszusammenhängen verschwunden: Rinder wurden durch Traktoren ersetzt, die Kavallerie durch Panzer, Kutschen durch Autos, Lasttiere durch Kräne, Brieftauben durch Computer und Telefone. Die gesellschaftliche Verdrängung der Tiere habe sie auf eine einzige Funktion reduziert, sagt Macho: die des Schlachtviehs. Und auch das bleibt für uns unsichtbar. In Deutschland leben 27 Millionen Schweine. Wann sieht man die mal? In einer Tierdoku, in der »Tagesschau « (wenn mal wieder eine Seuche grassiert) oder vielleicht in einem Tiertransporter auf der Autobahn. Ansonsten nur in der Fleischtheke. Doch selbst dann wollen wir nicht daran erinnert werden, dass das Filet, das da so schön liegt, einmal ein lebendes Tier war. Skandinavische Marktforscher haben herausgefunden, dass der Verbraucher Fleisch umso abstoßender findet, je röter und ursprünglicher es aussieht. Also: je natürlicher. Sonst freuen wir uns oft, wenn Lebensmittel wie frisch aus der Natur daherkommen, etwa wenn wir an der Mandarine ein Blatt entdecken oder im Salat Erdspuren, aber bei Fleisch ruft das Abscheu hervor. Kein Wunder, dass die Fleischindustrie ihre (knochenlosen) Produkte so clean und steril in Verpackungen verschweißt, wie es sonst nur die Elektronikindustrie tut. Oder das Fleisch in leuchtender Marinade versenkt.

Der Ernährungspsychologe Paul Rozin von der Universität Pennsylvania glaubt, diese Abscheu rühre daher, dass Tiere und Tod in der menschlichen Psyche eng miteinander verknüpft seien. Tiere seien uns ähnlich; ihr Fleisch, sagt Rozin, lasse uns deshalb unserer eigenen Sterblichkeit bewusst werden. Vielleicht ahnen wir aber auch nur, wie beschämend schlecht ein Tier gelebt haben muss, wenn dessen Fleisch im Supermarkt so gut wie nichts kostet. Wir laden uns also umso mehr moralischen Ballast in den Einkaufswagen, je stärker wir uns daran erinnern, dass das, was wir da kaufen, mal ein Tier war – und zwar meistens ein leidendes.

Mein Schwein hingegen hat Schwein gehabt. Als Freiland-Ökotier hält sich sein Leid jedenfalls verhältnismäßig in Grenzen. Als ich es im März das nächste Mal besuche, nimmt es gerade ein Mittagsbad im Wassertrog. Es grunzt freundlich, als es mich sieht. Ich freue mich. Es scheint mich zu erkennen. Mein Schwein ist mittlerweile richtig kräftig geworden, kniehoch, nicht mehr süß, eher rabaukig. »Coole Sau, oder?«, sage ich zum Fotografen und verschicke selbst Fotos per Whatsapp. Ich nenne das Schwein nie bei seinem Namen, Paula, ich wollte es auch nicht taufen, sondern sage lieber nur »Schwein«. Wahrscheinlich, weil ein Name zu viel Nähe erzeugt. Ich weiß ja, wie die Geschichte ausgehen wird.

99 Prozent aller Schweine in Deutschland sehen in ihrem Leben keine Sonne, keine Wiese, nichts mal Stroh.

Nach vierzig Tagen bei der Mutter auf der Wiese hat mein Schwein zuletzt vierzig Tage im Strohstand verbracht, einem eingezäunten Areal, in dem die jugendlichen Schweine ein Kraftfutter aus Ökogetreide bekommen. Heute aber – großer Tag! – kommt mein Schwein wieder auf eine Wiese, die Erwachsenenwiese. »Kannst es selber rübertragen, wenn du magst«, sagt Bernd. »Klar«, sage ich. Als er es mir in die Arme gibt, falle ich fast vornüber. Es quiekt, zappelt, auf der Wiese abgesetzt trabt es zu einer Schlammstelle und suhlt sich erst mal im Modder. »Bestimmt, weil es mich eklig fand«, sage ich, ein Scherz. »Nee, gegen Sonnenbrand «, sagt Bernd.

99 Prozent aller Schweine in Deutschland können sich nicht suhlen, aber sie sehen in ihrem Leben sowieso keine Sonne, keine Wiese, nicht mal Stroh. Die Schweine in der Intensivzucht leben nicht nach artgerechten Regeln, sondern nach marktgerechten. Und Markt heißt Masse, denn Masse heißt billig. Die größten Mastanlagen fassen 65 000 Schweine. Die Sauen werden im Akkord künstlich besamt. Sobald sie geworfen haben, werden sie wochenlang zwischen Metallstäben eingeklemmt, damit sie in den engen Boxen nicht ihre Ferkel zerdrücken. Den Ferkeln werden erst die Eckzähne abgeschliffen, dann die Ringelschwänze abgeschnitten, weil eingepferchte Schweine, die nicht mal Stroh zum Wühlen haben, oft aggressiv werden und sich gegenseitig in den Schwanz beißen. Männlichen Tieren werden ohne Betäubung die Hoden abgeschnitten, weil ihr Fleisch beim Braten sonst einen unangenehmen Geruch verbreiten kann. 200 Gramm nehmen die Tiere täglich zu. Fünf bis sechs Monate Schweineleben, dann haben sie ihr Schlachtgewicht erreicht.

Wie gern würde man dieses Elend allein auf die böse Industrie schieben. Doch sie produziert das Fleisch ja in unserem Auftrag. 4,5 Millionen Tonnen Schweinefleisch essen die Deutschen jedes Jahr, im Schnitt rund sechzig Kilo pro Kopf. Wenn es unsere Köpfe sind, die sich immer wieder dafür entscheiden, das billigste Fleisch zu kaufen, egal, unter welchen Bedingungen es produziert wurde: Könnten sich unsere Köpfe dann nicht genauso gut anders entscheiden – öfter mal gegen Fleisch oder für besseres, um den Tieren ein solches Leben zu ersparen? Wenn man ehrlich ist: Nein, könnten sie nicht. Sie müssten.

Oktober. Die Schweine schauen neugierig dabei zu, wie ich neben ihrem Acker mein Zelt aufbaue. Ich will einen ganzen Tag bei meinem Schwein verbringen und schauen, was es die ganze Zeit so treibt. Das Ergebnis: fressen, wühlen, suhlen, schubbern, galoppeln, rumstupsen und wieder von vorn. Mein Schwein ist ein Aktivschwein. Als ich mich mit dem Stuhl auf den Acker setze, umkreist es mich. Streicheln lässt es sich auch (die anderen nicht). Wenn es Bernds Traktor hört, ist es das erste, das am Zaun steht. Futter! Und wenn er einen Hänger auf den Acker stellt, um ein anderes Tier abzuholen, ist mein Schwein wieder schneller – »Paula, komm raus da!« Irgendwann legt es sich dann doch mal auf die Seite und döst ein wenig. Es ist wirklich entzückend. Ich greife zum Lesestoff, den ich mitgebracht habe. Demnach haben Schweine ein ebenso komplexes Sozialleben wie Primaten, sind hervorragende Videospieler, wenn man ihnen zeigt, wie man einen Joystick bedient, sie führen sich gegenseitig in die Irre, um schneller an Futter zu kommen. Sie können sich ihre Namen merken und lernen, von drei Gegenständen auf Befehl den richtigen zu bringen. Ein Professor aus Cambridge wird sogar mit dem Satz zitiert, Schweine hätten mehr kognitive Fähigkeiten als dreijährige Menschen.

Die Antwort darauf, ob wir Tiere töten dürfen, sucht die Menschheit schon seit der Antike. Sehr erfolgreich: Es gibt unendlich viele.

Je mehr dieser Studienergebnisse ich lese, desto paradoxer finde ich es, dass wir einige sehr smarte Tiere essen, während wir gleichzeitig anderen (weniger smarten) den Kopf streicheln. Nach welcher Logik entscheidet sich das? »Instinkte verführen uns dazu, uns in großäugige Wesen mit weichen Gesichtszügen zu verlieben«, sagt der amerikanische Psychologe Hal Herzog, der zu Mensch-Tier-Beziehungen forscht. »Genetik und Erfahrung bewirken, dass wir vor manchen Tieren Angst haben und vor anderen nicht. Unsere Kultur bestimmt, welche Gattungen wir lieben, hassen oder essen sollen.« Dazu komme, dass sich der Mensch im Konflikt zwischen Vernunft und Emotion eher auf seine Gefühle verlasse. Kein Wunder, meint Herzog, dass unsere Beziehungen zu Tieren so chaotisch seien.

Meine Gedanken über das Schwein werden auch nicht klarer, je länger ich es kenne. Im Gegenteil. Am Ende des Tages, als das Schwein in der Hütte liegt und ich im Schlafsack, mache ich mir Gedanken darüber, wie es wohl sein wird, wenn der Schlachttag kommt. Am Anfang dieses ganzen Projekts hätte ich gesagt: Fleisch essen? Klar. Wir stammen vom Affen ab. Affen essen Fleisch. Fertig. Natur! Außerdem machen wir das doch seit Jahrtausenden so. Andererseits: Taugt Affenbenehmen als Referenz? Und ist es nicht das Charmante an der Zivilisation, dass wir uns viele barbarische Vorlieben unserer Ahnen heute ersparen? Die Antwort darauf, ob wir Tiere töten dürfen, um sie zu essen, oder nicht, sucht die Menschheit schon seit der Antike. Sehr erfolgreich: Es gibt unendlich viele. Von Empedokles (nein, dürfen wir nicht) über Descartes (ist okay, Tiere sind sowieso nur Automaten) bis zu Kant (ja, aber man muss sich »gewaltsamer und zugleich grausamer Behandlung der Thiere« enthalten, und die Tötung hat »behende« und »ohne Qual« zu verlaufen). Was Kant meint, finde ich plausibel, doch geht das bei unserer riesigen Nachfrage überhaupt? In großen Schlachtbetrieben werden bis zu 750 Tiere pro Stunde betäubt, für den tötenden Entbluteschnitt bleiben den Schlächtern fünf Sekunden pro Schwein. Passiert dabei ein Fehler, werden die Schweine lebend verbrüht, laut Schätzungen passiert das 500 000 Schweinen im Jahr – allein in Deutschland.

November, fünf Uhr morgens. Ich fahre hinter Bernds Landrover her. Am Tag zuvor haben wir mein Schwein mit Brötchen auf den Hänger gelockt. Schon dabei kam ich mir schäbig vor. Jetzt, auf dem Weg zu einer kleinen Familienmetzgerei ein paar Dörfer weiter, geht es mir nicht besser. Flaues Gefühl. Als sich die Rampe gesenkt hat, passiert alles sehr schnell: Der Schürzenmann greift mit der Stromzange nach dem Nacken meines Schweins. Es fällt stumm um. Sekunden später hängt es kopfüber an einem Bein. Ein Stich in den Hals, und ein Fluss aus Blut ergießt sich in einen Eimer. Dann wuchten zwei Männer das Schwein in eine Art Metallsarg, hier wird es gebrüht und automatisch abgerieben, damit sich die Borsten lösen. Was stehen bleibt, wird danach per Gasbrenner weggefackelt. Das Schwein wird an den Hinterbeinen aufgehängt. Ein paar schnelle Schnitte in den Bauch, und die Gedärme quellen heraus. Es wird mit einer Kreissäge in zwei Hälften geschnitten und in den nächsten Raum geschoben, wo der Chef und ein Kollege das Schwein rasend schnell zerteilen und in Plastikkörbe sortieren. Einige Teile wie das Filet legen sie beiseite, andere, etwa die Leber, werden sie später durch den Wolf drehen, würzen und in Wurstgläsern kochen.

Ich bin von all dem so überwältigt, dass ich gar nicht dazu komme, traurig zu sein. Erst als ich mit dem Fleisch und den Wurstgläsern im Kofferraum nach Berlin fahre, bin ich es. Sehr. Einige Tage später treffe ich mich mit Freunden, um das Filet meines Schweins zuzubereiten. Wir machen Bohnen dazu, einen Salat. Kann ich es essen? Erst zögere ich, doch dann geht es. Und ja, es schmeckt sogar gut. Es ist paradox: Ich kann mein Schwein essen, nicht obwohl ich genau weiß, wie toll es war und wie es gelebt hat – sondern weil. Nur auf alle anderen Tiere habe ich seitdem keine Lust mehr.

Dieser Text ist in der NEON-Ausgabe vom Januar 2013 erschienen. Hier können Einzelhefte des NEON-Magazins nachbestellt werden. Alle Ausgaben ab September 2013 gibt es außerdem auch digital in derNEON-App.