Text: Meredith Haaf

Der Mensch interessiert sich im Leben für drei Dinge. Werde ich geliebt? Bin ich attraktiv? Was weiß ich über die Welt? Dass die dritte Frage uns derzeit am meisten beschäftigt, erkennt man auch daran, dass eine der beliebtesten Apps im Jahr 2014 nicht dazu dient, den Reiseplan zu optimieren, neue Sexpartner zu finden oder wütende Vögel abzufeuern, sondern uns in unsympathische Rechthaber und Streber verwandelt.

Die Quizduell-App wurde in Deutschland über neun Millionen Mal geladen. Das Prinzip ist einfach: Zwei Spieler treten gegeneinander an, beantworten Fragen aus Kategorien wie Politik, Technik, Popkultur und sammeln Punkte. Die App verteilt goldene Pixel-Medaillen an erfolgreiche Spieler, auf einer Statistikseite kann man sehen, dass man mehr als 75 Prozent der Duelle gewonnen hat und in welchem Themenbereich man, leider, leider, noch Schwächen hat. Es gibt auch eine Deutschland-Rangliste. Der Führende hat mehr als 25 000 Duelle gewonnen.

Der Quizduell-Tabellenplatz ist eine Art Bildungsbörsenkurs, der unseren Wert auf dem Markt dokumentiert. Man kann in Bars und Clubs bereits beobachten, wie Leute versuchen, potenzielle Partner mit ihrem Highscore zu beeindrucken. Der IQ wird wichtiger als BMI und Kontostand. Was ist passiert?

Im 21. Jahrhundert gelten neue Schönheitsideale, die uns unter Druck setzen (Stichwort »Oberschenkellücke«). Aber das kennen wir. Neu ist, dass es auch Intelligenzideale und Bildungsmindeststandards gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Immer mehr Menschen arbeiten in Berufen, in denen es um Wissen und Informationen geht. Selbst Landwirte und andere Old-Economy-Arbeiter müssen sich mit computergesteuerten Systemen und Datenbankanalyse beschäftigen. Wer in der Wissensgesellschaft und im Netzzeitalter vorankommen will, heißt es, braucht einen schnellen Prozessor und ausreichend Arbeitsspeicher. Der IQ, sagt die Psychologin und Hirnforscherin Elisabeth Stern, sei »die Basis für Erfolg im Leben « : Menschen mit einem hohen IQ verdienen besser, haben ein glücklicheres Familienleben und eine höhere Lebenserwartung.

Kein Wunder, dass der gesellschaftliche Status von Intelligenz so hoch ist wie nie. Gehirntrainer und Intelligenzratgeber verkaufen sich bestens. Ritalin hat Ecstasy und Marihuana als Modedroge abgelöst. In TV-Serien wie »Sherlock«, »Silicon Valley« oder »The Big Bang Theory« wird der hochbegabte, sozial auffällige Zahlenmensch zum Helden unserer Zeit. Die »weisen Männer« nennt der Schriftsteller Dave Eggers die Computerspezialisten in seinem neuen Buch »Der Circle«. »Wir nannten ihn Niagara«, heißt es da über einen der Nerds: »Die Ideen kamen einfach so, sprudelten millionenfach aus seinem Kopf, jede Sekunde an jedem Tag, endlos und überwältigend.«

Eigentlich klingt das ja nach einer prima Idee: eine Gesellschaft, die von den klügsten Menschen regiert wird, und nicht von denen mit der geerbten Krone oder der größten Kanone. Aber: Ist es gleichzeitig nicht auffällig, dass es weitgehend aus der Mode gekommen ist, einen Menschen zu verurteilen, weil er dick ist oder eine hässliche Nase hat es aber vollkommen okay ist, jemanden als »gehirnamputiert« oder »dumm wie Brot« zu beschimpfen? Gibt es vielleicht neben Rassismus und Sexismus bald eine weitere Form der gesellschaftlichen Ausgrenzung: den Smartismus? Was passiert mit Menschen, die in der Quizduell-Gesellschaft nicht mithalten können? Mal ganz dumm gefragt: Wie klug sind wir wirklich, wenn wir allein auf die Klugheit setzen? Und sollten wir uns nicht genau überlegen, welche Form von Intelligenz wir besonders belohnen wollen?

Gibt es bald eine weitere Form der sozialien Ausgrenzung: Smartismus?

Fangen wir ganz einfach an. Was ist Intelligenz überhaupt? Dass die Sache kompliziert ist, merkt man schon daran, wie viele Begriffe es gibt, die wir alltäglich im Zusammenhang mit Intelligenz benutzen. Ein Mensch kann klug sein, intelligent, schlau, clever, gebildet, kompetent. Vielleicht ist er aber auch blitzgescheit, bauernschlau, street-smart. Mit dem Satz »Der ist zwar intelligent, aber nicht besonders schlau« beschreiben wir intelligente Leute, die keine klugen Entscheidungen treffen. Und wenn wir von weisen Menschen sprechen, loben wir nicht ihre Schlagfertigkeit, sondern ihr tiefes Verständnis der Welt.

Joachim Funke, Psychologe an der Universität Heidelberg, hat zwar das Buch »Was ist Intelligenz?« geschrieben und den PISA-Test mitgestaltet, kann aber auch nicht wirklich weiterhelfen: »Die eine Definition gibt es eigentlich nicht«, sagt Funke. Stattdessen bringt offenbar jede Zeit ein eigenes Verständnis von Intelligenz hervor. Der Psychologe Charles Spearman zum Beispiel verstand Anfang des 20. Jahrhunderts unter Intelligenz eine kognitive Grundfähigkeit, die sämtlichem intelligenten Verhalten zugrunde liege. In den 1980er Jahren unterschied der Pädagoge Howard Gardner sieben verschiedene Intelligenzformen und sprach unter anderem von der musischen und der sozialen Intelligenz. Gut zehn Jahre später kam Daniel Golemans Bestseller »Emotionale Intelligenz« heraus, der die These verkaufte, dass Empathie und Sozialverhalten für den Erfolg deutlich wichtiger seien als der Intelligenzquotient. Joachim Funke fasst zusammen: »Ich würde sagen, grundsätzlich ist Intelligenz die vergleichsweise stabile Fähigkeit, mit Problemen umzugehen und sich der Umwelt anzupassen.«

»Intelligenz sichert das Überleben: Nur die Dummen tappen in die Falle«

Lange bevor die Menschheit begann, das eigene Gehirn auch nur annähernd zu verstehen, beschäftigte sie sich mit Intelligenz. Kein Wunder: Die Überlegenheit des Menschen kleiner, langsamer und schwächer als viele Tiere erklärt sich ja nicht aus seinen körperlichen Attributen, sondern aus dem superstarken Gehirn. »Intelligenz ist eine Eigenschaft, die das Überleben sichert», sagt Funke. »Nur die Dummen tappen in die Falle. Das war schon in der Steinzeit so.« Schon Aristoteles versuchte, in der Physiognomie der Menschen einen Hinweis auf ihre geistigen Fähigkeiten zu finden demnach hätten dümmere Menschen eher eselhafte Gesichtszüge. Die Helden der griechischen Mythologie zeichneten sich weniger durch Muskeln und Waffentechnik aus als durch ihre Intelligenz die Odyssee ist nichts anderes als ein zehn Jahre dauernder Intelligenztest für einen Krieger aus Ithaka.

Im Mittelalter beschäftigten sich die Gelehrten dann lieber mit der unendlichen Weisheit des Allmächtigen. Erst mit der Renaissance wandte man sich wieder dem Menschen zu und damit auch der Frage nach den individuellen Unterschieden. Die Phrenologie versuchte um 1800 anhand von Gehirnvolumen und Schädelform zu berechnen, wie viel Platz für kluge Gedanken in einem Kopf sei. Aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts erdachte der französische Psychologe Alfred Binet endlich den modernen Intelligenztest, der vor allem die Auffassungsgabe sowie mathematische und sprachliche Kompetenzen misst.

Der IQ wurde im Laufe der Jahrzehnte zur gängigen Maßeinheit und Währung. Oft wird aber vergessen, dass der IQ keine klar messbare Größe ist wie das Körpergewicht oder der Blutdruck, sondern dass die Antwort auf die Frage, wie schlau man ist, damit zusammenhängt, wer welche Fragen stellt. Der Psychologe Edwin Boring meinte schon 1923: »Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst.«

Der IQ, schreibt dann auch die Gehirnforscherin Tracy Alloway, die gerade das Buch »Wir sind intelligenter als wir denken« veröffentlicht hat, sei im 21. Jahrhundert völlig bedeutungslos: »Heute besteht das Schlüsselmerkmal von Intelligenz in der Fähigkeit, Fakten miteinander zu verknüpfen, Informationen zu verarbeiten und Prioritäten zuzuweisen.« Alloway spricht lieber von »Arbeitsgedächtnis« oder von »praktischer Intelligenz«. Man muss vielleicht wissen, dass Alloway ihr Geld damit verdient, dass sie Tests für das Arbeitsgedächtnis verkauft, aber das Konzept klingt doch plausibel: Statt unsere geistigen Kapazitäten damit zu belasten, mühsam Fakten abzuspeichern und jederzeit abrufbar zu haben, erledigen das Programme wie Wikipedia, die Notizbuch-App Evernote und die unzähligen anderen Cloud-Dienste. Tracy Alloway schreibt: »Für die Kognition ist Google großartig.«

»Für die Kognition ist Google großartig«

Was haben wir also bislang gelernt? Es bringt nichts, alle Fragen bei Quizduell auswendig zu lernen. Und wahrscheinlich sollte man auch nicht seine ganze Freizeit damit verbringen, auf Webseiten wie neuronation.de und den unzähligen Gedächtnisjogging-Apps zu »trainieren«, wie es knallhart heißt. Wir stehen unter einem enormen Druck, die Informationsmassen schnell und effizient genug zu verarbeiten, die richtigen Tools zu nutzen, den Anschluss an die Netzwerke zu suchen. Das ist manchmal stressig. Das macht oft Spaß und Sinn. Vielleicht denken wir aber auch an den Film »The Social Network« von David Fincher und die eiskalt-klare Figur des Mark Zuckerberg (gespielt von Jesse Eisenberg), der zwar binnen neunzig Minuten die Welt neu verdrahtet, dabei aber all seine Freunde verliert, weil er nur ein Ziel kennt und den Code. So will man eigentlich nicht sein oder werden. Aber haben wir überhaupt eine Wahl?

Bewirbt man sich zum Beispiel bei Lufthansa, einem Unternehmen, das mit der globalen Reichweite und Hightech-Ausrüstung gut in unsere Zeit passt, muss man auf der Website »Be Lufthansa« erst ein Nutzerkonto einrichten und dann unter Aufsicht des Computers und strengem Zeitdruck einen Online-Test absolvieren. In Amerika sind Intelligenztests bereits fester Teil von Einstellungsverfahren. In Deutschland, schreibt der Psychologe Jochen Kramer, gebe es große Vorbehalte. Dabei, hat er ausgerechnet, könnten die Tests beruflichen Erfolg mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen. Diese Vorgehensweise verströmt eine gewisse Kälte. »Wer nicht den entsprechenden IQ hat«, sagt die Gehirnforscherin Elisabeth Stern, »kann rein technisch bestimmte Leistungen nicht erbringen.« Ist halt so. Da hilft keine Erfahrung, kein Teamgeist, da helfen keine Überstunden und Fortbildungen.

Der Bioethiker Julian Savulescu, der an der Universität Oxford forscht, forderte kürzlich übrigens, bereits Embryonen im Mutterbauch auf Faktoren zu untersuchen, die einen niedrigen IQ bedingen, und darauf gegebenenfalls mit Gen- oder Hormontherapie zu reagieren. Das pränatale Bildungssystem, so Savulescu, sei technisch machbar, und warum solle man nicht alles, was möglich ist, versuchen, um »die Chancen der Menschen auf ein gutes Leben zu erhöhen«.

Genau wie beim Quizduell muss man sich auch auf dem Arbeitsmarkt gegen Konkurrenten durchsetzen und an seinem Highscore arbeiten. »Die eher mathematische und zweckrationale Mentalität hat momentan sehr großen Einfluss«, sagt Joachim Funke. Der Idealtyp des 21. Jahrhunderts denkt immer schneller und effizienter und wurde von Thomas L. Friedman in der »New York Times« kürzlich beschrieben als »risikobereite Menschen mit hohem IQ«, »die goldenen Gänse, (…) die all die Eier im Silicon Valley legen«.

In dem Maße, in dem wir die digitalen Technokraten feiern und uns mit Wissenstechnologien umgeben — seien es die Programme, die wir im Job benutzen, Kommunikationstechnologien oder Apps, die uns anhand des Herzrhythmus erklären, wie viele Schritte wir heute noch laufen müssen , unterwerfen wir uns auch einem ganz bestimmten Ideal des »smarten Lebens«, das von Menschen wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg verkörpert wird, der als Motto vorgibt: »Bewege dich schnell und mache Dinge kaputt. Wenn du nicht genug kaputt machst, weißt du, dass du nicht schnell genug bist.« Kritiker wie Evgeny Morozov werfen dem Silicon Valley deshalb eine Ideologie des »Solutionismus« vor: Solutionisten denken nicht gerne über Probleme nach oder betrachten sie aus verschiedenen Perspektiven, sondern wollen schnelle, technisch machbare Lösungen finden abseits langwieriger ethischer, moralischer oder politischer Überlegungen.

Der eigentliche Intelligenztest für unsere Gesellschaft ist es, unser Wissen, die enorme Rechenpower und die Erkenntnismöglichkeiten durch die Technologien in die richtige Richtung zu lenken. Welche Folgen hat es eigentlich, wenn nur noch eine Form von Intelligenz gefördert und belohnt wird? Haben Konzerne und Menschen, die die Sprache der Computer sprechen, in der durchdigitalisierten Welt nicht sehr viel Macht und wer kontrolliert sie beziehungsweise ist dazu überhaupt noch in der Lage? Und: Geben wir uns nicht ziemlich oft mit der Antwort »Das wurde so berechnet« zufrieden? Anders: Nur weil sich jemand mit Algorithmen und Datenanalyse auskennt, hat er nicht automatisch recht. Nur weil eine Gleichung, ein Algorithmus oder eine andere Rechenoperation ein Ergebnis ausgespuckt hat, ist man nicht unbedingt einen Schritt weiter. Vielleicht fehlt eine Variable in der Gleichung, vielleicht ist die Datenmenge verzerrt, vielleicht hat man nicht lang genug nachgedacht.

Die Stadt Boston zum Beispiel wollte mit der App Street Bump den Straßenbau revolutionieren. Das Prinzip: Autofahrer laden sich das Programm aufs Smartphone. Der Computer meldet während der Fahrt dank seiner Bewegungssensoren automatisch Schlaglöcher an das Verkehrsamt. Die Arbeiter können die Straßen reparieren. Eigentlich eine gute, eine kluge Idee, bis den Entwicklern auffiel, dass die Schlaglöcher vor allem in den reichen Stadtteilen gemeldet wurden. Ältere, ärmere und wenig gebildete Menschen haben im Schnitt eben seltener ein Smartphone. Würde man sich also nur auf die schlauen App-Designer und

Nur weil sich jemand mit Daten auskennt, hat er nicht automatisch recht

ihr Produkt verlassen, dann würden sich die schlechten Straßen in ärmeren Gegenden noch weiter verschlechtern. Es ist eine politische Frage, welchen Gedankenprozessen und Schlussfolgerungen wir vertrauen. »An der Börse werden riesige Summen von Maschinen verschoben«, sagt Joachim Funke, »das sagt auch etwas über unsere gesellschaftliche Wertschätzung der Rechenprozesse. Das hat mit Menschlichkeit nicht mehr viel zu tun hat.«

Die Maschinen machen uns einerseits klüger und nehmen uns andererseits das Denken ab. Apple veränderte mit dem iPhone die Welt, BMW baut seit 2013 die Elektroautoserie i3, es gibt intelligente Kühlschränke, intelligente Häuser und intelligente Rasenmäher. Wir sind umgeben von Objekten, die rechnen können und sich so ihre Gedanken machen. Aber das reicht uns nicht: Das größte europäische Forschungsprojekt, mit einer Milliarde Euro ausgestattet, ist nicht das CERN oder der Kernfusionsreaktor Iter, der unsere zukünftige Energieversorgung sichern könnte, sondern das »Human Brain Project«, ein Versuch verschiedener Forschergruppen, eine künstliche Gehirnstruktur zu erbauen. Und im Silicon Valley, dem Herzen der Intelligenz-Industrie, gilt das Unternehmen Vicarious im Moment als Top-Investition: Vicarious will nach eigener Aussage eine »algorithmische Architektur bauen, die eine Intelligenz auf menschlichem Niveau in den Bereichen Vision, Sprache und Motorik erreicht«.

Die Aussicht auf eine »künstliche Intelligenz« verpasst selbst Kulturoptimisten eine Gänsehaut. Der PayPal-Millionär Elon Musk, der die Elektroautofirma Tesla und ein privates Raumfahrtunternehmen gegründet hat und dem man keine Technikphobie unterstellen darf, sagte in einem Interview, er investiere nur bei Vicarious, um kontrollieren zu können, was dort vor sich gehe. Bei »Terminator«, so Musk, habe man gesehen, dass künstliche Intelligenz gefährliche Folgen haben könne.

Was bleibt also unterm Strich übrig: Wenn wir auf einer individuellen Ebene nur die kühle, rationale Intelligenz favorisieren, wenn wir auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene dem Highspeed-Rechenprozess mehr vertrauen als dem mühsam ausgehandelten Kompromiss, dann gleichen wir uns nicht nur den Computern an, sondern haben nichts mehr, was wir einer Computergesellschaft entgegensetzen können. Ein hoher Durchschnitts-IQ und gute Mathekenntnisse sorgen nicht automatisch für eine gute, funktionierende Gesellschaft. Das sieht man auch daran, dass das oben erwähnte Superhirn von Vicarious der Projektbeschreibung zufolge alles können soll, was Menschen können, außer eben: einen Sinn für Gerechtigkeit entwickeln, Empathie aufbringen, Mut, Angst oder Liebe empfinden. Im ersten Moment klingt so ein superkluger, gefühlskalter Roboter nach keiner guten Idee, im zweiten Moment freut man sich fast, dass das Alleinstellungsmerkmal der Menschheit gesichert ist.

Wenn die Menschheit wirklich so klug ist, wie wir gerne denken, dann sollten wir vor allem eins tun: die Zukunft nicht den Schlaumeiern, Quizduell-Strebern und Supercomputern überlassen.

»Arschlöcher halten sich für sehr klug«

Interview: Alard von Kittlitz

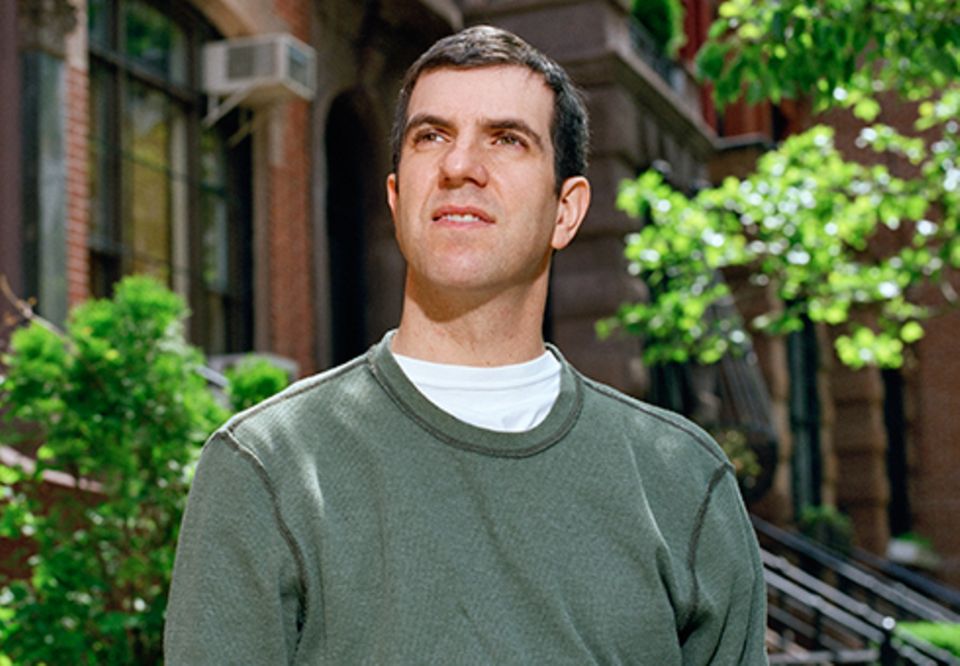

Der amerikanische Bestsellerautor A. J. Jacobs bezeichnet sich selbst als menschliches Versuchskaninchen. Für seine Bücher experimentiert er mit immer neuen Lebensformen: wird zum Gesundheitsfanatiker, zu einem Hardcore-Gläubigen oder, noch bescheidener, zum »klügsten Mensch der Welt«.

Herr Jacobs, für Ihr Buch »Britannica & Ich« haben Sie die 32 Bände der berühmten Enzyklopädie gelesen, um der klügste Mensch der Welt zu werden. Hat das geklappt? Natürlich macht es mich nicht klüger, dass ich nun weiß, dass ein Opossum dreizehn Brustwarzen hat. Ich glaube allerdings sehr wohl, dass Wissen so eine Art Intelligenzrohstoff ist. Ein intelligenter Geist braucht Fakten und Informationen, arbeitet damit, setzt sie zu neuen Ideen zusammen. Also bin ich durch den Wissenszuwachs vermutlich doch klüger geworden. Umgekehrt hat mir das Wissen vielleicht auch geschadet. Ich finde es immer hilfreich, neue Themen ohne jedes Vorwissen anzugehen. Dann bin ich am offensten, lernwilligsten, dann werde ich so richtig gefordert. Wenn man sich in etwas so richtig hinein wühlt, fördert man, glaube ich, am ehesten seine Intelligenz. Insofern ist es ironischerweise womöglich klüger, unwissend zu sein, bevor man sich einer neuen Frage nähert. Man hat auch weniger Vorurteile.

Intelligenz ist für Sie also die Fähigkeit, neue Dinge zu erlernen?

Jedenfalls spielt das sicher eine große Rolle. Aber es gibt Dutzende Formen von Intelligenz. Eine, die mich persönlich besonders interessiert, ist die Fähigkeit, die Welt aus der Perspektive eines anderen zu sehen. Das, finde ich, ist eine wirklich wichtige Form von Intelligenz.

Das versuchen Sie ja mit Ihren Experimenten.

Und ich nehme davon so viel mit. Ich bin zum Beispiel ohne jede Religion groß geworden. Total atheistisch. Dadurch, dass ich versucht habe, mich in die Köpfe religiöser Menschen hineinzudenken, habe ich die Welt ganz neu kennengelernt. Das war faszinierend.

Und macht einen toleranter, oder?

Es macht jeden Dialog leichter. In Amerika gibt es ja viele Kreationisten, die nicht an Darwin und die Evolutionstheorie glauben. Ich halte das für verrückt. Aber durch den Versuch, mich auf ihr Denken einzulassen, habe ich begriffen, dass es diesen Leuten letztlich um die menschliche Würde geht. Die meinen, dass wir, wenn wir mit Affen verwandt sind, weniger wert sind. Ich persönlich sehe das anders. Aber auf der Ebene kann man miteinander kommunizieren. Statt sich gegenseitig immer nur anzuschreien.

Sie scheinen insgesamt ein neugieriger Mensch zu sein.

Neugier ist die wichtigste Eigenschaft, die ich meinen Kindern beizubringen versuche. Alex Trebek, der in Amerika die Quizsendung »Jeopardy« moderiert, hat mir mal gesagt: »Ich bin neugierig auf alles, sogar auf Dinge, die mich nicht interessieren.« Das hat mir eingeleuchtet. Ich zwinge mich regelrecht, neugierig zu sein.

Kann man das? Sich zu Neugier zwingen?

Ich glaube schon, dass man das lernen kann. Das ist eine der Lektionen aus all den Experimenten, die ich gemacht habe. Man kann seinen Geist durch sein Verhalten verändern.

Wenn man so tut, als sei man ein besserer Mensch, dann wird man irgendwann ein besserer Mensch. Und wenn man so tut, als interessiere man sich noch für das kleinste Detail, wird man irgendwann neugierig. Wenn man so tut, als sei man schlau, wird man allerdings zur Nervensäge.

Das ist so wahr! Die meisten wirklich klugen Leute sind ja intellektuell auch sehr bescheiden, einfach weil sie begreifen, wie wenig sie tatsächlich wissen und verstanden haben. Daran kann man schon merken, ob jemand klug ist.

Ist das eine Merkmal von schlauen Leuten? Dass sie sich nicht zu sicher sind?

Die intelligentesten Menschen, die mir begegnet sind, waren immer offen für eine Diskussion. Wenn jemand sagt: »Es ist so und nicht anders«, macht mich das vorsichtig. Arschlöcher erkennt man oft daran, dass sie sich für sehr klug halten und alle Antworten zu kennen glauben. Der Philosoph Isaiah Berlin teilt die Denker in zwei Gruppen: Füchse und Igel. Igel versuchen, die Welt durch eine einzelne Linse zu erklären und zu verstehen. Durch einen allumfassenden Gedanken. Füchse versuchen, die Welt eher durch eine ganze Reihe unterschiedlicher Erlebnisse und Perspektiven zu begreifen. Ich bin eher auf der Seite der Füchse.

Haben Sie manchmal auch den Eindruck, dass es angenehmer wäre, eine Kuh zu sein, statt ein Fuchs? Ein bisschen weniger nachdenken. Ein bisschen mehr Ruhe. Ist Dummheit nicht auch irgendwie eine Gnade?

Intelligente Menschen haben es deutlich leichter im Leben. Ich würde Intelligenz jederzeit der Dummheit vorziehen. Aber natürlich ist das Denken auch eine Büchse der Pandora. Man weiß nie, ob man dabei nicht beunruhigende Entdeckungen machen wird.

Umfrage: Wie ist das bei euch?

Wir wollten von NEON-Lesern wissen, was sie machen, um klüger zu werden (und wann sie sich trotzdem dumm fühlen).

Anuscheh S. (24), Studentin

»Ich studiere Medizin und muss gerade sehr viel für mein Physikum lernen – das ist eine wichtige Prüfung, bei der Stoff aus zwei Jahren abgefragt wird. Ich fühle mich deshalb manchmal von den Informationsmengen überfordert.«

Florian H. (27), Friseur

»Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Beruf jeden Tag ein bisschen dazulerne – berufliche Weiterbildung nennt man das wohl. Das ist notwendig, denn mein Chef versucht mich oft mit kniffligen Fragen bloßzustellen.«

Kaike Nissen (30), Filialleiterin

»Ich schaue Nachrichten, lese Meldungen im Internet und ich kaufe mir regelmäßig Zeitungen, um mich zu informieren. Doof habe ich mich zuletzt vor einer Woche gefühlt: Wir haben ›Trivial Pursuit‹ gespielt und ich bin an einer Geografiefrage gescheitert. Dabei war die Frage nicht mal schwer. Das habe ich bestimmt in der Schule gelernt.«

Dieser Text ist in der Ausgabe 09/14 von NEON erschienen. Hier können Einzelhefte des NEON-Magazins nachbestellt werden. Alle Ausgaben seit September 2013 gibt es auch digital in der NEON-App.