Oh, wow, was machst du denn hier? Willst du diesen Text wirklich lesen? Sicher? In der Überschrift und im Vorspann steht doch in großen Buchstaben, dass es hier nicht um Sex, Drogen und Pop geht, sondern um Politik: begrenzte Ressourcen, Megatrends, Verteilungsgerechtigkeit und, puh, ich halt’s selber nicht aus, die Rente. Bei dem Thema schalten Menschen in unserem Alter doch immer den Fernseher und den Kopf ab, klicken das Browserfenster weg oder blättern ein paar Seiten weiter – in diesem Heft geht es zum Beispiel um eine Mädchenband mit 140 Mitgliedern, sehr bunt, sehr verrückt, ist das nicht eher dein Ding?

Du bist immer noch da, das finde ich gut, aber sag später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Und pass dann auch auf: Dieser Text bricht, wie man so sagt, ein »gesellschaftliches Tabu«. Die Altersversorgung ist das letzte Tabuthema unserer Generation. Ich rede mit meinen Freunden über viele Dinge, über die man früher verschämt geschwiegen hat: Sex, Suchtprobleme, Träume, Ängste und Schwächen. Sie erzählen mir, ob sie treu sind oder regelmäßig eine Affäre im Hotel treffen. Aber keiner spricht mit mir über die ferne finanzielle Zukunft, ob er eine private Altersversorgung hat oder auf das Erbe einer reichen Tante setzt. Immer wenn ich das Thema am Tisch anschneide, entsteht eine unangenehme Pause, verschämte Seufzer, unsichere Blicke, schneller Themenwechsel.

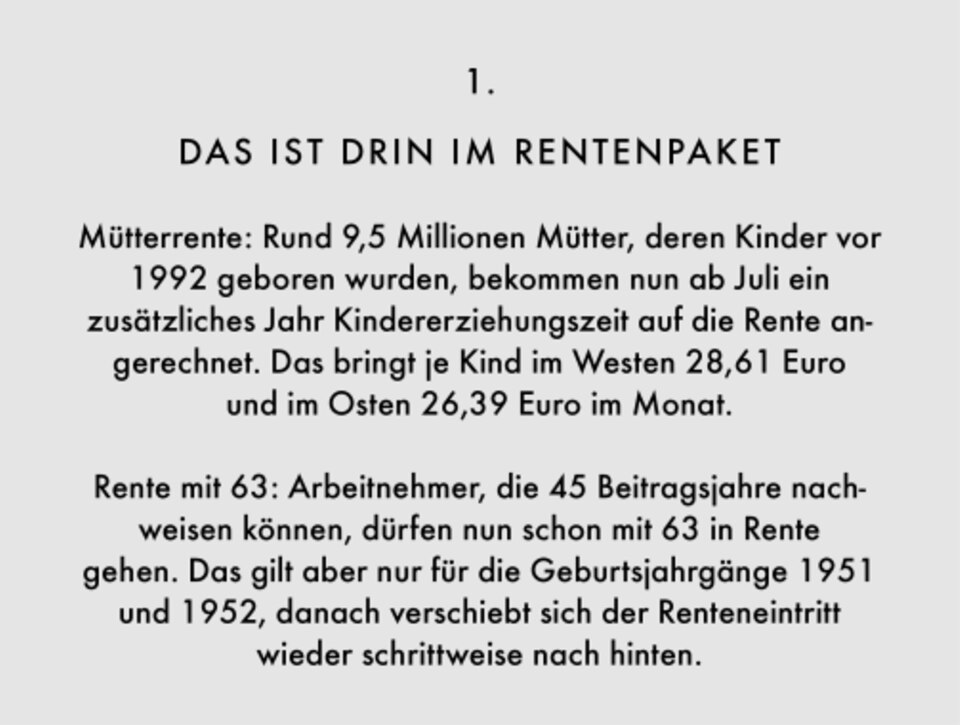

Ich, du, alle anderen aus unserer Generation sind unverbesserliche Zukunftsautisten: Das sieht man an der Debatte zum Rentenpaket, das zum 1 Juli in Kraft tritt. Oder besser: Man sieht es daran, dass überhaupt keine Debatte stattfand. Wahrscheinlich weißt du nicht einmal, wovon hier die Rede ist. Kannst es ruhig zugeben. Ich musste mich auch erst einlesen. Das Rentenpaket ist eine Unverschämtheit, fast eine politische Kriegserklärung der Alten an die Jungen. Damit die heute rund 50- bis 60-jährigen Alten früher aufhören können zu arbeiten und höhere Renten bekommen, müssen wir Jungen mehr zahlen – mindestens 160 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030. Warum regt sich niemand darüber auf? Warum haben über 230 000 Menschen die Online-Petition gegen den TV-Moderator Markus Lanz unterzeichnet und nur 3415 die gegen das Rentenpaket? Der »Spiegel«, das Fachblatt des besser verdienenden, besserwisserischen Establishments, hat unsere Generation dafür vor Kurzem scharf kritisiert: »Das wahre Alter einer Gesellschaft lässt sich nicht nur an den Geburtsjahren ihrer Bürger ablesen, sondern auch am Engagement ihrer Jugend. Die Generation der Schulterzucker ist das Ergebnis einer entpolitisierten oder zumindest saturierten Gesellschaft.« Davon abgesehen, dass es geradezu grenzwertig irre ist, dass wir uns von Mittfünfzigern aus der Chefetage eines gut laufenden Medienbetriebs beschimpfen lassen müssen, dass wir brav und ohne zu mucken die Rente der »Spiegel«-Leser und bald auch die der »Spiegel«-Redakteure bezahlen, hat mich der Artikel schon nachdenklich gemacht: Warum entlockt uns das Rentenpaket nicht mal ein Schulterzucken? Warum gibt es keinen #aufschrei?

Hier diskutieren unsere Nutzer zumindest schon mal über Generationengerechtigkeit und die Zukunft. Die Stimmung, das kann man so zusammenfassen, ist ein bisschen düster. Melanie schreibt: »Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass ich von dem Geld, das ich im Moment in die Rentenkasse einzahlen muss, auch nur einen einzigen Euro wiedersehe.« Und Mathis prognostiziert: »Mit 67 – oder dann 75? – werde ich Einsiedler und Selbsternährer.« Bei einem Voting auf unserer Homepage waren vier Prozent der Teilnehmer der Meinung, dass sie einmal gut oder ganz gut von der Rente leben können. 45 Prozent glauben, dass das staatliche Rentensystem zusammenbrechen wird. Ich frage mich, warum ich, du, all die Renten-Apokalyptiker überhaupt in die Rentenkasse einzahlen? Warum rasten wir nicht aus, wenn wir auf dem Gehaltszettel die dreistellige Summe sehen, die monatlich an die Rentenkasse abgeführt wird und von der wir, wie wir glauben, nie mehr etwas sehen werden? Warum gibt es keine Rentenrevolution?

Ich glaube nicht, dass die lähmende Stille daher rührt, dass wir zu sehr im Moment leben, dass sich unsere Generation, der man ja immer vorwirft, nicht erwachsen werden zu wollen, natürlich auch nicht vorstellen kann, jemals alt zu werden; dass wir Rente unsexy finden, weil das Wort nach Oma, Kukident, fleischfarbenen Orthesen und Rollator klingt; dass wir lieber abhängen, shoppen oder Playstation zocken. Unsere pathologische Passivität hat andere Gründe. Wir machen nichts, weil wir uns machtlos vorkommen – befinden uns in einer persönlich-politischen Angststarre. Ich bin mir sicher, du weißt, wovon ich spreche, ich fühle mich auch oft seltsam müde, aber bitte lies weiter, zumindest noch den folgenden Satz, es ist der wichtigste des ganzen Textes: Unser Fatalismus ist in Wahrheit eine selbsterfüllende Prophezeiung. Gerade weil wir glauben, dass auf das staatliche Rentensystem kein Verlass ist, könnte es tatsächlich in Zukunft zusammenbrechen!

Ich gebe gerne zu, dass ich mich auch noch nie gefragt habe, wie viel staatliche Rente ich erwarten kann. Das hat einen einfachen Grund. Ich fürchte mich vor der Antwort. Ich habe für die Recherche des Artikels trotzdem bei der Deutschen Rentenversicherung angerufen und die sogenannte Renteninformation angefordert. Zwei Tage später liegt ein Briefumschlag aus Recyclingpapier in meinem Briefkasten, er ist merkwürdig dünn. Glaub es mir oder nicht, aber meine Finger zittern, als ich hektisch den Umschlag aufreiße, so schnell es geht, damit ich es auch gleich hinter mir habe. Ich sehe eine fett gedruckte Zahl: 159,13 Euro. Ich bekomme einen XXS-Herzinfarkt. Erst dann sehe ich, dass dies der Betrag ist, den ich bekäme, wenn ich 2014 die Arbeit einstellen würde. Geht meine Karriere noch 35 Jahre weiter, kann ich mich auf 1512,02 Euro freuen. Ein freundlicher Herr vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales rechnet mir vor, dass ein Arbeitnehmer, der 3000 Euro brutto im Monat verdient und vierzig Jahre einzahlt, 1144 Euro bekommt. Das ist nicht wahnsinnig viel Geld, es wird uns nicht reichen, aber es ist nicht: nichts! Der Brief von der Deutschen Rentenversicherung liefert mir auf jeden Fall keinen Grund, aufzugeben.

Ich rufe bei Wolfgang Gründinger an, 30 Jahre alt, der Bücher schreibt wie »Aufstand der Jungen: Wie wir den Krieg der Generationen vermeiden können«, und der in fast jeder Talkshow zum Rententhema sitzt und dort die junge Generation darstellen soll. »Die staatliche Rente ist besser als ihr Ruf. Sie ist auch nicht unreformierbar«, sagt er. »Es wurde ja auch schon viel gemacht, damit das System überlebt.« 2007 zum Beispiel wurde die Rente mit 67 eingeführt, über die sich immer alle aufregen, die nicht nachdenken, die aber ein Schritt in die richtige Richtung gewesen sei. Das Rentenpaket aber kommt, erklärt Gründinger, allein »den Älteren zugute, die eine vergleichsweise hohe Rente haben. Dafür steigen die Beiträge der Einzahler, die Nettolöhne sinken. Und das hat zur Folge, dass die künftigen Renten sinken, weil die ja an die Nettolöhne gekoppelt sind.«

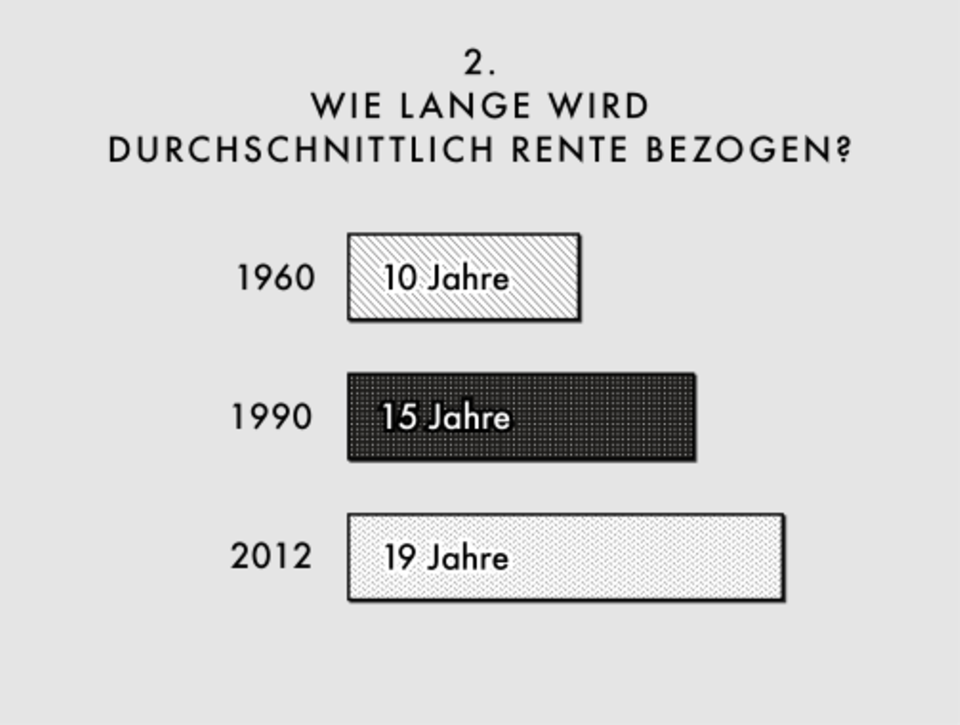

Das klingt kompliziert. Aber sagt dir der Begriff »Teufelskreis« etwas? Okay, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Ein bisschen müssen wir uns halt schon anstrengen, wenn wir verstehen wollen, wie es so weit kommen konnte. Deshalb ein kurzer Flashback: Als Bismarck vor über 120 Jahren die Rente einführte, lag das Alter, ab dem man an das Geld rankam, bei siebzig Jahren, was insofern gemein war, als die Menschen damals im Schnitt nur fünfzig Jahre alt wurden. Das ist heute ein wenig anders. Die Deutschen werden im Schnitt 80 Jahre alt und beziehen auch immer länger Rente. 1991 kamen noch vier Erwerbsfähige für einen Rentner auf, im Jahr 2030 könnte dieses Verhältnis schon bei zwei zu eins liegen. Ich misstraue einfachen Lösungen, aber in diesem Fall ist es wirklich simpel: Wenn wir länger leben, dann müssen wir länger arbeiten.

Ich finde es gar nicht seltsam, dass Rentner aufschreien, wenn über Rentenkürzungen debattiert wird. Ich will auch möglichst viel, möglichst früh. Her damit! Aber wir müssen individuelle Ansprüche und gesellschaftliche Ressourcen schon irgendwie ausbalancieren. Ein 65-Jähriger hat vielleicht noch ein paar harte Nachkriegsjahre mitgemacht, ist aber ansonsten mit der Gewissheit aufgewachsen, dass die jährlich steigenden Löhne eine Art Naturgesetz sind – wie der Regen im Herbst –, dass man mit achtzehn in eine Firma eintritt und sie mit sechzig mit einer goldenen Uhr wieder verlässt, und dass, wenn doch irgendetwas passieren sollte – Rückenschmerzen oder Kündigung –, der Staat einspringt. Der Staat ist für die Alten ein gütiger Vater, der einen niemals in Stich lässt. Ich, du, wir alle haben schon ziemlich viele Finanz- und Wirtschaftskrisen erlebt und uns an Kürzungen gewöhnt. Uns erscheint der Staat eher als ziemlich unzuverlässiger Pleitier, der herumtorkelt, wirre Versprechungen macht und einen im Zweifel immer enttäuscht. Der Münchner Soziologe Armin Nassehi sagt: »Bei den jungen Deutschen hat sich der angelsächsische Gedanke der individuellen Vorsorgenotwendigkeit viel stärker durchgesetzt, als es sich die Politik jemals hätte träumen lassen. Man glaubt gar nicht mehr, dass sich Gesellschaften konsistent organisieren lassen, dass der Staat für alle sorgen kann.« Also fordern wir auch kein besseres, effizienteres Rentensystem, gehen nicht auf die Straße, sondern ziehen uns ins Private, die private Vorsorge und gelegentliche Panikanfälle zurück. Gerade weil wir so passiv und zukunftsautistisch sind, können die Alten noch ein paar Geschenke vom Staat abstauben. Der Staat gibt sie ihnen gerne, die Alten stellen die größte Wählergruppe. Die Alten glauben an den Staat und seine Kraft und werden dafür belohnt. Wir Jungen misstrauen ihm und werden bestraft.

Die Frage ist, wie sicher die private Altersvorsorge ist, der wir neoliberale Streber so unbedingt vertrauen. Ich habe gehört, dass mittlerweile selbst der Wirtschaftsprofessor Bert Rürup von der nach ihm benannten Rürup-Rente abrät. Weil die Europäische Zentralbank die Wirtschaftskrise, die auch durch hohe Staatsverschuldungen ausgelöst wurde, mit niedrigen Zinsen bekämpft, lohnt sich dieses Anlagemodell gerade nicht mehr. Die Staaten sind aber so hoch verschuldet, weil sie ihren Wählern so viele Wahlgeschenke gemacht haben. Die Eigensucht der Alten sorgt also sowohl dafür, dass wir wenig Rente bekommen werden, als auch dafür, dass die private Vorsorge nicht funktioniert. In den 70er Jahren waren Aufkleber mit dem Satz »Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt« populär. Mittlerweile sind die Babyboomer weniger idealistisch: »Unterm Strich zähl ich.«

Du findest das polemisch? Du bist zu nett! Wir sind zu nett! Noch einmal, wir sind nicht apolitisch, wir wissen sehr genau, was passiert auf der Welt, vermutlich besser als jede Generation zuvor. Wir haben ein merkwürdig weiches Waldorfschülerverständnis vom politischen Kampf. Wenn wir uns für etwas engagieren, dann geht es um emotional aufgeladene Themen wie Tierschutz. Wir kämpfen lieber für andere als für uns selbst. Bei der Rente sollten wir endlich genau die Eigenschaften an den Tag legen, für die uns unsere Gemeinschaftskundelehrer immer kritisiert haben: Egoismus und Materialismus. Sogar wenn das bedeutet, dass man Mama und Opa etwas wegnimmt. Kann gut sein, dass sie das verkraften – es gibt Bevölkerungsgruppen, die stärker von Armut bedroht sind als die Alten. Beim Kampf um das Rentensystem wird es um komplizierte Fragen gehen: Was bedeutet »länger arbeiten« genau? Ist es sinnvoll, das System auch aus Steuern zu finanzieren? Das alles wird anstrengend, aber wir schaffen das. Ich habe immerhin schon diesen Text geschrieben. Du hast ihn gelesen. Das ist doch ein Anfang.

Dieser Text ist in der Ausgabe 08/14 von NEON erschienen. Hier können Einzelhefte des NEON-Magazins nachbestellt werden. Alle Ausgaben seit September 2013 gibt es auch digital in der NEON-App.