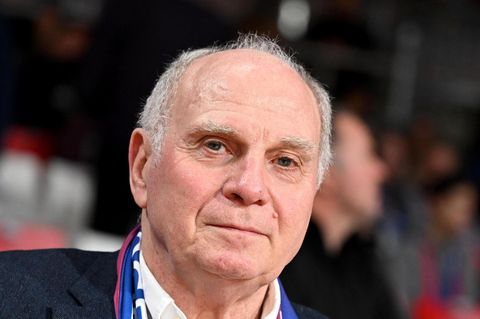

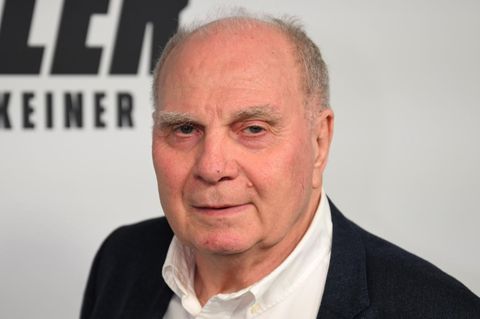

Eine "große Torheit" habe er begangen, einen "Riesenfehler", sagt Uli Hoeneß in einem Interview mit der "Zeit". Ab 2011 habe er begonnen, exzessiv an der Börse zu spekulieren. Zwischen 2002 und 2006 habe er "richtig gezockt", teilweise Tag und Nacht mit extrem hohen Beträgen gehandelt. "Das war der Kick, das pure Adrenalin", gesteht der ertappte Steuersünder.

Auf die Frage, ob er spielsüchtig sei, antwortet Hoeneß. "Ich halte mich nicht für krank." Ein paar Jahre lang sei er wohl nah dran gewesen. "Aber inzwischen halte ich mich für kuriert."

Doch gibt es so etwas wie eine Börsensucht eigentlich? Und wie sieht die Therapie solcher Verhaltenssüchte aus? "Ich würde nicht von einer Börsensucht sprechen", sagt Tilman Becker, Leiter der Forschungsstelle "Glücksspiel" an der Uni Hohenheim. Überzeugt ist er allerdings davon, dass Zocken an der Börse süchtig machen kann. "Die Betroffenen zeigen dann Anzeichen wie bei einer Glücksspielsucht."

Hab und Gut aufs Spiel gesetzt

So würden ihre Gedanken stetig ums Zocken kreisen. Obwohl sie wollen, fällt es den Süchtigen schwer aufzuhören. Sie tauchen vollkommen in die Spielewelt ab, vergessen ihre Umgebung, verspielen ihr gesamtes Hab und Gut. Auf der Jagd nach dem nächsten Gewinn setzen sie immer höhere Beträge und zocken immer riskanter, verheimlichen ihr Verhalten vor Familienmitgliedern und begehen sogar illegale Handlungen, um ihr Spiel zu finanzieren. "Manches davon dürfte sicher auf den aktuellen Fall zutreffen", vermutet Becker.

Zehn solche Kriterien listet das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen (DSM-IV) auf. Sind mindestens fünf davon erfüllt, sprechen Experten von einem pathologischen, also krankhaften, Spielverhalten. In der Fachwelt ist allerdings umstritten, ob Spielsucht tatsächlich eine Sucht im herkömmlichen Sinn ist - wie etwa der Missbrauch von Drogen oder Alkohol - oder nicht viel mehr ein Symptom von dahinter liegenden Depressionen oder Ängsten. "Das kommt häufig im Bündel, da ist es schwer zu sagen, was die Ursache und was die Symptome sind", sagt Becker.

Klar ist für ihn allerdings: "Im Gehirn der Betroffenen spielt sich ähnliches ab wie bei stoffgebundenen Süchten, etwa einer Alkoholsucht." Die Reize sprechen das Belohnungszentrum an. Das werde nicht mehr ausreichend kontrolliert - und verlange immer mehr von den als positiv empfundenen Kicks. Eine Teufelskreislauf, aus dem nur schwer zu entkommen ist.

Die meisten Suchtspieler sind Männer

Dass die Jagd nach dem nächsten Gewinn an der Börse ein hohes Suchtpotenzial besitzt, steht Becker zufolge außer Zweifel. Ähnlich wie beim Roulette handele es sich um schnelle "Spielabfolgen", über Gewinn oder Verlust wird in Windeseile entschieden. Diesen Nervenkitzel, das "pure Adrenalin", wie Hoeneß sagte, suchen pathologische Spieler.

Rund 200.000 von ihnen gibt es in Deutschland, schätzt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Zumeist sind Männer betroffen, viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund. In der Therapie wird erst einmal versucht, auf Verhalten und Denken einzuwirken. "In erster Linie ist es wichtig, den Abhängigen klar zu machen, dass man beim normalen Glücksspiel nicht gewinnen kann und niemand damit reich wird", sagt Becker. Zudem sei es wichtig, Spielsüchtigen zu verdeutlichen, wie hoch der Preis ist, den sie dafür bezahlen.

Auch wenn die Chancen auf Gewinne an der Börse wohl besser sind als bei dem einarmigen Banditen im Ladenlokal um die Ecke, der Preis ist auch bei Hoeneß hoch. "Es ist eine Situation, die kaum auszuhalten ist", sagt er in dem "Zeit"-Interview. Ob er tatsächlich vom Zocken an der Börse kuriert ist, lasse sich nur schwer sagen, räumt Becker ein. "Bei Spielsüchtigen zumindest stehen die Chancen aber gar nicht schlecht. 70 bis 80 Prozent von ihnen überwinden ihre Sucht ohne äußere Hilfe. Sie berappeln sich wieder von selbst, zumeist wenn die Krisensituation - etwa eine Scheidung - überwunden ist."