Frau Shafak, Ihr Roman "Der Bonbonpalast" erscheint nun auf Deutsch. Sie haben ihn auf Türkisch geschrieben, davor veröffentlichten Sie einige Bücher auf Englisch. Wovon hängt es ab, in welcher Sprache Sie schreiben?

Türkisch ist die Sprache meiner Mutter und meiner Großmutter. Für mich ist es die Sprache des Herzens. Englisch ist die Sprache des Kopfes. Und manchmal ziehe ich es vor, mit meinem Kopf zu schreiben. Generell mag ich es aber, zu wechseln. Ich bin eine Nomadin zwischen den Sprachen, wenn Sie so wollen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Roman-Thema und der Sprache?

Eine Zeitlang dachte ich: Wenn es humorvoll sein soll, schreibe ich lieber auf Englisch. Und wenn es um ernstere Sachen geht, um Dinge, die in der Vergangenheit liegen, dann wähle ich Türkisch. Dort gibt es zwei Vergangenheitsformen. Eine Zeit beschreibt die Vergangenheit, an der man nicht selber beteiligt war. Eine Erzählform für Sagen und Fabeln - das gibt es im Englischen nicht. Wenn es wiederum um Nuancen geht, um Verben und philosophische Konzepte, ist das Türkische nicht so reich. Aber es hängt auch von meiner Stimmung ab. Für mich ist Schriftstellerei ein ständiger Prozess der Veränderung. Mit jedem Buch lerne ich etwas dazu. Ich lerne von meinen Kindern, ich lerne von der Literatur. Ich verändere mich mein ganzes Leben lang. Darum ist Veränderung und Transformation ein wichtiges Thema für mich. Nicht nur als Schriftstellerin, sondern auch als Mensch. Ich bin jemand, der sich schnell verändert und der Veränderungen schätzt.

Der Bonbonpalast

Ein Haus als Metapher für eine ganze Stadt: In "Der Bonbonpalast" erzählt Elif Shafak mit Humor und Zärtlichkeit vom Istanbul der kleinen Leute. Zehn sehr unterschiedliche Familien mit sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten wohnen in dem ramponierten Haus mit dem sprechenden Namen.

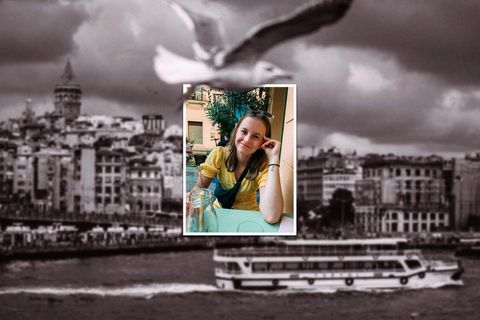

Die Schriftstellerin wurde 1971 als Tochter einer türkischen Mutter in Straßburg geboren, lebte in Spanien und ging zum Studieren in die Türkei. Sie hat zahlreiche Romane veröffentlicht und gilt als eine der modernsten Autorinnen des Landes. Nach mehrjähriger Lehrtätigkeit in den USA lebt sie wieder in Istanbul.

Nach vielen Jahren im Ausland sind Sie nach Istanbul zurückgekehrt, eine Stadt, über die Sie auch immer wieder schreiben. Was ist das Besondere an Istanbul?

Man kann das am ehesten mit einer Liebesbeziehung vergleichen, die nicht einfach ist, aber an der man hängt. Mein Verhältnis zu Istanbul ist keine einfache Liebe, weil die Stadt sehr schwierig sein kann. Chaotisch. Überfüllt. Aber sie ist nie passiv. Sie kämpft mit dem Leben. Erneuert sich ständig. Sie ist gleichzeitig sehr jung und sehr alt. Wenn man einen tieferen Blick auf das Leben werfen will, ist diese Stadt ein Schatz. Voller unerzählter Geschichten.

Ihre Bücher sind ähnlich: voller kleiner Details und Geschichten. Sitzen Sie tagelang in Cafés und hören den Menschen zu?

Man sagt immer, dass Schriftsteller gut darin seien, Menschen zu beobachten. Das stimmt auch. Aber das heißt nicht, dass man sich hinsetzt und Leute beobachtet. Man muss vor allem sich selbst beobachten. Die eigenen Schwächen und Fehler und Minderwertigkeitskomplexe. Diese Einstellung kommt aus der Sufi-Philosophie. Die basiert darauf, dass jedes Individuum ein Spiegel des Makrokosmos ist. Alles, was wir außerhalb von uns selbst sehen, sogar das, was wir kritisieren, ist auch innerhalb von uns präsent. Alles ist da. Das Gute und das Schlechte. Ich bin jemand, der gleichzeitig offen und introvertiert ist. Das liegt daran, wie ich aufgewachsen bin. Ich hatte eine sehr einsame Kindheit. Und vielleicht bin ich jemand, der gut darin ist, sich selbst zu beobachten, die Schwächen eingeschlossen. Außerdem kann ich gut zuhören. Wenn man in der Türkei als Frau schreibt, kann man Kategorien überschreiten. Gesellschaftliche Klassen und Grenzen.

Kann man das als männlicher Schriftsteller nicht?

Doch, aber manchmal denke ich, dass der weibliche Blick auf die Gesellschaft weniger kategorisch ist. Ich kann viele verschiedene Segmente der Gesellschaft zusammenbringen. Und als Frau habe ich Kontakt zu Frauen aus allen Bereichen. Es gibt einen konstanten Austausch zwischen mir und meinen Leserinnen. Ich denke, dass es sehr gefährlich ist, wenn ein Schreiber sich isoliert, weil wir Geschichten fühlen müssen. Wenn man sich nur auf sich selbst konzentriert, kann man leicht ein aufgeblähtes Ego bekommen. Wir Schriftsteller denken gerne, dass wir Gott sind, weil wir Charaktere erschaffen. Und der einzige Weg, sich aus diesem Dilemma zu befreien ist es, raus zu gehen, den Menschen zuzuhören. Ohne Hierarchien, ohne Einschränkungen.

Sie erwähnten vorhin den Sufismus, eine spirituell geprägte Richtung innerhalb des Islams. Sind Sie damit aufgewachsen?

Nein. Ich komme aus einer rigoros weltlichen Familie. Meine Mutter war allein erziehend, was in den 1970er Jahren in Ankara ziemlich ungewöhnlich war. Meine Eltern haben sich getrennt, und meine Mutter hat anschließend nicht wieder geheiratet. Erst mit Anfang 20 begann ich, mich für Sufismus und Spiritismus zu interessieren. Allerdings rein intellektuell, an der Universität. Sufis sind Menschen, die ihren Glauben auf andere Art leben und deshalb verfolgt wurden. Ich wollte wissen: Was sind das für Leute? Und je mehr man darüber liest, desto weniger weiß man. Weil man sein Wissen immer wieder hinterfragt. Das war für mich eine große intellektuelle Herausforderung. Besonders das Gottesverständnis des Sufismus. Es ist mitfühlender, warmherziger, oder, wenn Sie so wollen, mütterlicher. Für Sufis bedeutet Gott nicht Angst. Keine Instanz, die man fürchten muss. Die einen beobachtet, um in der Zukunft zu strafen. Gott im Sufismus ist Liebe, und jeder ist Teil dieser Liebe. Es ist also eine komplett andere Sichtweise. Damit habe ich mich mehr als zehn Jahre lang intellektuell auseinandergesetzt - und dann begann eine Transformation in mir. Ich bekam eine emotionale Beziehung dazu. Es gibt einen Punkt, zu dem der Verstand nicht vordringen kann. Viele Religionen basieren auf Abgrenzung: Wir und die anderen. Aber im Sufismus gibt es keinen Unterschied zwischen uns und den anderen, alles ist ein Teil von uns. Es ist also ein sehr umarmendes Verständnis.

Im Gegensatz zu anderen Strömungen des Islams?

Es ist schade, dass die Leute, insbesondere im Westen, bei dem Wort Islam an negative Dinge denken, an Gewalt, beispielsweise das Wort Dschihad. Dabei denkt man an Kampf, an den Krieg gegen Ungläubige. Im Sufismus hat Dschihad eine ganz andere Bedeutung: Es heißt, dass man sein Ego transformieren muss. Ja, Dschihad ist ein Kampf, aber nicht gegen andere Menschen, sondern mit sich selbst. Wir alle denken, dass wir komplett einzelne Wesen seien, aber wir müssen herausfinden, wie wir mit der Welt verbunden sind. In diesem Sinne ist Dschihad ein sehr introspektives Konzept. Diese Sichtweise ist bloß nicht so bekannt. Auch in der Türkei nicht. Im Prozess der Säkularisierung haben wir den Sufismus vergessen.

Ziehen Sie aus dem Sufismus auch die Inspiration für Ihre Literatur?

Ja, ich denke, dass mein Verstand so arbeitet. Mich fasziniert die Verbindung von Dingen. Wenn ich also eine Geschichte erzähle, dann sehe ich die Figuren nicht als separate Einheiten. Wenn wir etwas tun, beeinflusst das eine andere Person, und manchmal können ganz kleine Dinge ganz viel bewegen. Das verfolge ich.

In Ihren Romanen geht es häufig um die Verbindungen zwischen Frauen.

Weil Geschichten von Frauen nicht genug erzählt werden. Geschichte wird von Männern geschrieben. Religion wird von Männern geschrieben. Zwar haben wir in der Literatur starke weibliche Stimmen, aber die Männer dominieren. Sie werden stärker respektiert. Es ist doch immer dasselbe: Frauen gelten als emotionale Wesen. Es ist okay, wenn sie Gedichte schreiben. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man insbesondere die Geschichten von gewöhnlichen Frauen im Roman erzählt. Dass man die vergessenen Stimmen hört.

Sie haben eine wissenschaftliche Arbeit über Männlichkeitsbilder in der Türkei geschrieben. Was haben Sie heraus gefunden?

Ich habe mich intensiv mit Gender Studies beschäftigt. Und mit Politik. Politik findet nicht nur im Parlament statt. Politik ist im Schlafzimmer, in der Küche. Darum finde ich es wichtig, sich anzusehen, wie Männlichkeit geformt wird. Daraus kann man Rückschlüsse auf die Gesellschaft ziehen. Zum Beispiel denken Mütter häufig immer noch, dass ihre Söhne mehr wert seien als ihre Töchter. Wenn man Männern zuhört, wie sie diskutieren, dann scheinen sie sehr verschieden. Einer ist Sozialdemokrat, der andere ein Konservativer. Aber wenn es um Sexualität geht, wenn es darum geht, wie sie mit Frauen umgehen, dann sind sie sich plötzlich sehr ähnlich.

Ihr Roman "Der Bastard von Istanbul" brachte Sie wegen "Verunglimpfung des Türkentums" vor Gericht, weil darin eine junge Armenierin die Ermordung und Vertreibung ihres Volkes durch die Türken thematisiert.

Einerseits. Andererseits: Das Buch war über acht Monate in den Bestsellerlisten. Ich hatte enorm positives Feedback. Auch von konservativen Frauen. Keine hat sich darüber beschwert, dass in dem Buch auch Sexualität vorkommt. Und es hat sich auch niemand an der Armenier-Frage gestört. Daraus wurde eine politische Sache gemacht. Menschen sind in Gesellschaft immer konservativer, als allein zu Hause. Und da möchte ich sie erreichen: zuhause, in ihrem Sessel, wenn sie viel offener sind.

Heißt das, dem Gerichtsprozess wurde eine zu große Bedeutung beigemessen?

Ich möchte darauf nicht antworten, weil auf diesem Thema als Teil meines Lebens eine zu starke Betonung lag. Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch damit verbunden werde. Das stimmt aber nicht. Ich bin jemand, der von vielen Dingen geprägt ist.

Fürchten Sie, durch politische Äußerungen erneut Probleme zu bekommen?

Wie gesagt, ich möchte mit diesem Thema abschließen. Aber bedenken Sie, die Dinge sind nicht immer so, wie sie aussehen. Auch das habe ich vom Sufismus gelernt. Wir sollten die Dinge nicht nach ihrer äußeren Erscheinung bewerten. Alles ist im Inneren. Und es gibt keine Möglichkeit, das von Außen zu beurteilen. Nehmen wir beispielsweise eine Frau mit Kopftuch. Wenn ich sie sehe, denke ich nicht automatisch, dass sie unterdrückt ist. Das wäre ein großer Fehler. Es gibt viele verschiedene Arten, ein Kopftuch zu tragen. Im Türkischen kann ich sechs verschiedene Wörter für das Kopftuch finden. Die Wahrheit entfaltet sich nicht in großen Kategorien, sondern in den kleinen Nuancen