Sie scheinen immer irgendwo anders zu sein. Abwesend, ins Spiel mit den Legosteinen vertieft. Oder sie wirken einfach störrisch, als ob sie nicht zuhören wollten. "Mit meinem Kind stimmt etwas nicht", fürchten viele Eltern, die das erste Mal zu Professor Markus Hess in die Sprechstunde kommen. Doch ausgeprägte Transusen oder Dickköpfe sind diese Kinder nicht. Sie leiden unter einer Krankheit, die man nicht sieht und die nicht wehtut: Sie sind schwerhörig.

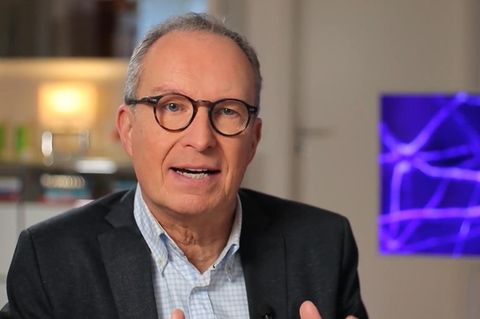

In Deutschland trifft das auf ein bis zwei von 1000 Neugeborenen zu - pro Jahr kommen etwa 2000 schwerhörige Babys zur Welt. Bis ihr Problem entdeckt wird, vergeht oft viel Zeit: Durchschnittlich erst zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr wird die Diagnose gestellt. Das ergeben Untersuchungen des Zentralregisters für kindliche Hörstörungen (DZH), das seit 1994 bundesweit Daten sammelt. "Den ersten Verdacht haben Eltern meist erst dann, wenn das Kind nicht richtig sprechen lernt", erläutert Hess, der die Abteilung für Hör-, Stimm- und Sprachheilkunde am Uni-Klinikum Eppendorf in Hamburg leitet.

Bei mehr als einem Drittel der Kinder verstreicht auch nach der ersten Vermutung der Eltern ein ganzes Jahr, bis der Defekt festgestellt und mit Hörgeräten oder so genannten Cochlea-Implantaten behandelt wird. Dabei sind die Mütter und Väter keineswegs Rabeneltern, die zu wenig auf ihre Spösslinge achten. "Vielmehr haben die Kinder Ersatzstrategien entwickelt und reagieren höchst sensibel auf Gestik und Mimik, sodass ihre Behinderung nicht unbedingt auffällt", sagt Professor Manfred Gross, Initiator des DZH.

Mehr dazu im Internet

www.hahn-hh.de - Informationen des Hamburger Arbeitskreises für Hörscreening bei Neugeborenen

www.fruehkindliches-hoeren.de - Bundesweite Initiative für die flächendeckende Einführung der Gehöruntersuchung

www.bundesgemeinschaft.de - Selbsthilfegruppe der Eltern hörgeschädigter Kinder

Die ersten beiden Lebensjahre sind entscheidend

Gerade die ersten beiden Lebensjahre sind bei Kindern entscheidend für das Heranreifen der zentralen Hörbahn und spezieller Nervennetze im Gehirn. Kommen in dieser sensiblen Phase dort keine Schallreize an, verkümmern Strukturen, die für das Hören und das Verstehen von Sprache notwendig sind. Dabei könnte Schwerhörigkeit bei Babys mit einer Spezialuntersuchung bereits in den ersten Lebenstagen entdeckt werden: Das schlafende Kind bekommt dazu noch auf der Geburtsstation einen kleinen Stöpsel mit einer Sonde ins Ohr gesteckt, um "otoakustische Emissionen" (OAE) zu messen: Das Gerät sendet Klickgeräusche aus, die über das Trommelfell, die Gehörknöchelchen bis zur Hörschnecke ins Innenohr weitergeleitet werden (siehe Grafik auf der nächsten Seite).

Dort registrieren spezielle Sinneszellen, die äußeren Haarzellen, die Signale, die danach über den Hörnerv das Gehirn erreichen. Gesunde Haarzellen ziehen sich zusammen, wenn die Geräusche sie treffen. Diese winzige Bewegung verursacht einen minimalen Schall, der "rückwärts" wieder aus dem Ohr heraustönt und von einem Mikrofon im Ohrstöpsel aufgezeichnet wird. Klappt dies, dann sind Gehörgang, Mittel- und Innenohr des Kindes intakt.

Zu späte Erkennung gefährdet das Sprechvermögen

"Kinder, die erst mit eineinhalb Jahren Hörgeräte bekommen, werden Schwierigkeiten mit der Sprache haben", sagt Markus Hess. Bei ihnen bestehe eine bis zu 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie später auf eine Sonderschule für Hörbehinderte gehen müssten. Werde dagegen das Leiden in den ersten drei Monaten entdeckt und behandelt, bestehe eine bis zu 70-prozentige Chance, dass die Kinder später die Regelschule besuchen könnten.

Die Krankenkassen übernehmen den Hörtest für Neugeborene, der nur einige Minuten dauert und etwa 15 Euro kostet, bislang nicht. Zudem gehört er nur in einigen Bundesländern und Regionen Deutschlands zur Routineuntersuchung auf den Entbindungsstationen. Vielleicht helfen die Ergebnisse einer groß angelegten Studie, die gerade abgeschlossen worden ist, den Hörtest zum Standard werden zu lassen. "Wir werden empfehlen, das Hörscreening bundesweit einzuführen", sagt Professor Günter Reuter, Forschungsleiter an der HNO-Abteilung der Medizinischen Hochschule Hannover. Bis es so weit ist, sollten sich Schwangere rechtzeitig erkundigen, in welcher Geburtsklinik der Test angeboten wird.