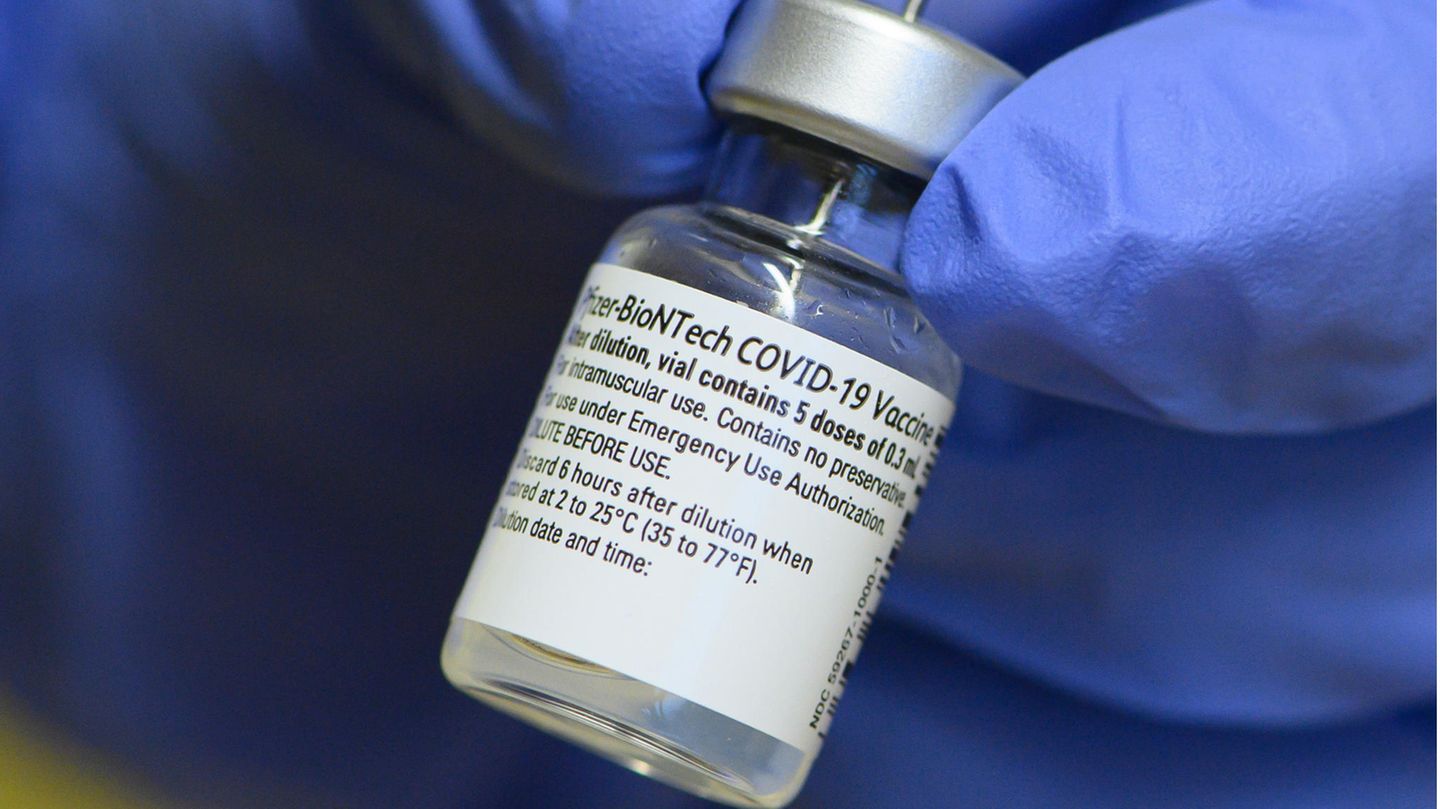

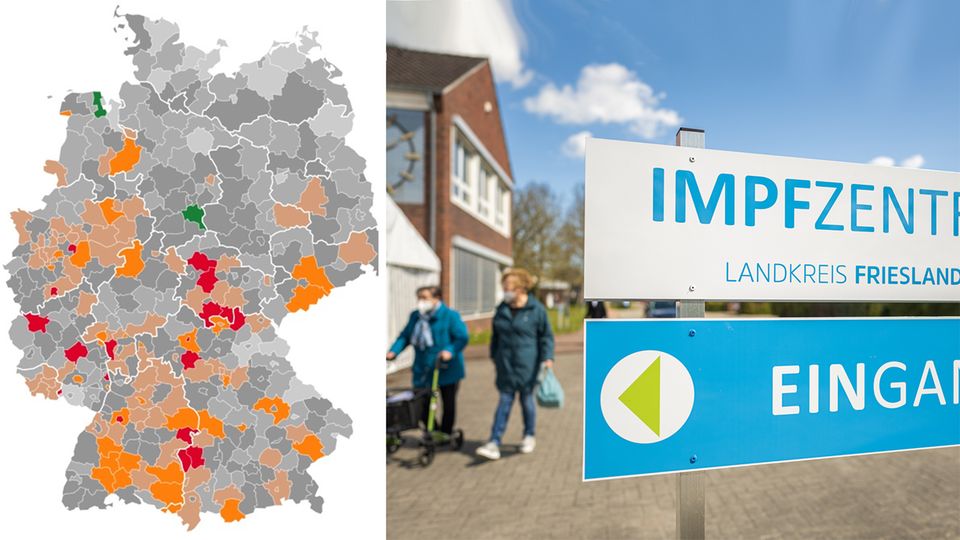

Steigende Infektionszahlen und Virus-Mutanten in Großbritannien und Südafrika: Das neue Jahr gewährt bislang keine Verschnaufpause in der Pandemie. Große Hoffnungen ruhen derweil auf den Corona-Impfstoffen. In der Europäischen Union (EU) sind bislang zwei Vakzine zugelassen: das Mittel des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer sowie das Vakzin der US-Firma Moderna. Beide Impfstoffe verfügen über einen sehr ähnlichen Wirkmechanismus. Es handelt sich um sogenannte mRNA-Impfstoffe, mit denen der Bauplan für das sogenannte Spike-Protein des Virus verabreicht wird. In den Zulassungsstudien zeigten die Vakzine eine hohe Wirksamkeit von rund 95 Prozent.

Doch können die Mittel auch Mutationen des Virus neutralisieren?

Eine erste Analyse des US-Pharmariesens Pfizer legt nahe, dass dies der Fall ist – zumindest für den Impfstoff von Biontech/Pfizer, von dem die EU weitere 300 Millionen Dosen geordert hat. Demnach wirkt das Vakzin auch gegen die Hauptmutation des Spike-Proteins, die in den zwei neuen Varianten des Coronavirus aus Großbritannien und Südafrika gefunden wurde. "Wir haben jetzt 16 verschiedene Mutationen getestet, von denen keine wirklich signifikante Auswirkungen hatte", zitiert Reuters einen führenden Pfizer-Wissenschaftler. Dies sei zunächst eine gute Nachricht. Es bedeute jedoch nicht, dass der Impfstoff grundsätzlich gegen jede weitere Corona-Mutation wirke.

Studie noch nicht begutachtet

Die Labor-Studie wurde in Kooperation mit der Universität Texas durchgeführt. Untersucht wurden Antikörper im Blut von 20 geimpften Menschen. Die Studie ist als sogenanntes Preprint veröffentlicht und wurde noch nicht von unabhängigen Experten geprüft. Die Nachrichtenagentur Reuters verwies auf Limitationen der Studie, da nicht alle Mutationen der neuartigen Virus-Varianten untersucht worden seien. Die Forscher planen demnach weitere Untersuchungen durchzuführen. Die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet.

Virus-Mutationen sind grundsätzlich nicht unüblich und per se weder gut noch schlecht. Es handelt sich dabei um zufällige Veränderungen im Erbgut der Erreger. Einige können dem Virus Vorteile verschaffen, indem sie etwa zu einer leichteren Übertragung führen. In der Folge können sich diese Virus-Mutanten gegenüber anderen Formen durchsetzen. Die Mutationen der Varianten aus Großbritannien und Südafrika führen ersten Untersuchungen zufolge zu einer leichteren Übertragung des Virus.

Quelle: Reuters / Pfizer Studie