Natürlich kann dieser Vergleich nur schief gehen, und doch: Für einen Moment, ein paar Sekunden nur, erinnern die Aufnahmen der DDR-Flüchtlinge, die dicht gedrängt im Matsch vor der Prager Botschaft campieren, an die Bilder, die uns heute aus den provisorischen Flüchtlingslagern in Nahost erreichen. Sicher, die Ostdeutschen damals standen nicht kurz vorm Verdursten; der Botschafter und seine Frau, von den Flüchtlingen liebevoll "Papa und Mama" genannt, schickte täglich ganze Busse zum Supermarkt. Trotzdem ist es heute kaum noch vorstellbar, dass die Bilder dieser trotzigen, verzweifelten Menschen zwischen der verhassten alten und der ersehnten neuen Heimat bloß ein Vierteljahrhundert alt sein sollen. Das Dokudrama "Zug in die Freiheit", produziert von MDR und Broadview TV in Zusammenarbeit mit Arte, bringt sie uns wieder nahe.

Der Film begleitet mehrere Flüchtlinge von der Planung ihrer Flucht über die Wochen im Botschaftspark bis zur Zugfahrt in ihr neues Leben, die pikanterweise auch durch das Territorium der DDR führt. Wie schwer die Entscheidung zur Flucht wog, transportiert ein einziger Satz, den Christian Bürger, der ehemalige Sprecher der Botschaftsflüchtlinge, vor der Abreise einer Freundin sagte: "Entweder bin ich tot, oder ich bin drüben im Westen." Der Grenzübertritt als russisches Roulette - kaum noch vorstellbar für die in Freiheit geborene Easy-Jet-Generation.

Zunächst waren es gut 100, die Anfang August 1989 in der Prager Botschaft Zuflucht suchten. Bis Ende September stieg ihre Zahl auf 4000. Es mangelte an Hygiene, an Privatsphäre und Platz, selbst einzelne Treppenstufen teilten die Flüchtlinge zum Schlafen untereinander auf. Manche von ihnen, die keine Lust auf Toiletten-Schlangen hatten, erleichterten sich am Parkrand, der einstige Garten verkam zur Schlammwüste. Der damalige westdeutsche Botschafter Hermann Huber zog seine Gummistiefel auch im Büro nicht mehr aus.

Emotionsgeladen und ekstatisch

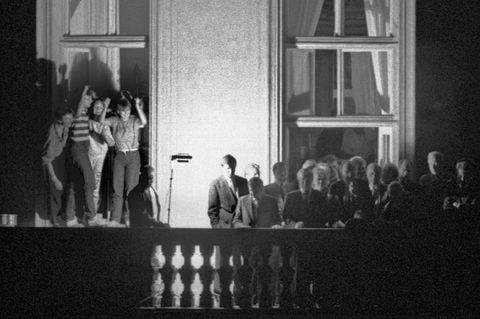

Wie üblich in diesem Genre, wechseln sich Interviews mit den Protagonisten mit nachgespielten Szenen und originalen TV-Ausschnitten ab. Natürlich zeigt der Film die legendäre Aufnahme vom damaligen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, der am 30. September 1989 auf dem Botschaftsbalkon seinen im Jubel ertrinkenden Satz beginnt: "Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise..." Von der ekstatischen Menge gleitet der Film in die Gegenwart und ins Wohnzimmer von Christian Bürger, dem noch 25 Jahre später Tränen in die Augen treten, wenn er sich an jenen Abend erinnert. Eine Szene, die stärker als alle Worte eine Ahnung davon geben, was Freiheit jemandem bedeutet, der sein Leben für sie riskiert hat.

"Zug in die Freiheit"

Regie: Sebastian Dehnhardt und Matthias Schmidt

3.10., 18.30 Uhr auf ARD

Doch noch trennt eine letzte Nervenprobe die Flüchtlinge von ihrem neuen Leben: Die DDR-Führung besteht darauf, dass der Zug, der sie in den Westen bringen soll, über ostdeutsches Territorium fährt. Die Flüchtlinge trauen dem verhassten System nicht, sie wittern eine Finte, und dem Film gelingt es, ihre Anspannung auf den Zuschauer zu übertragen. Nur einen kleinen dramaturgischen Hänger gibt es: Nachdem Christian Bürger in Hof ausgestiegen ist und entzückt "die bayerische Erde geküsst" hat, die für ihn die Freiheit bedeutet, springt der Film zurück nach Prag, wo sich die Botschaft schnell ein zweites Mal füllt. Wieder Enge und verstopfte Toiletten, wieder Angstschweiß im Zug. Ein höheres Erzähltempo und frische Protagonisten kaschieren die dramaturgische Schleife notdürftig.

Insgesamt ist der Film spannend und offenbar authentisch auch in seinen nachgedrehten Szenen. Christian Bürger sah den Film zum ersten Mal bei einer Pressevorführung im Juli. "Ich bin so geflasht!", brach es danach aus ihm heraus. Und es ist wahr: Der Film bewegt, auch den Zuschauer.