Er war dann mal weg. Mohammad Rasoulof, Filmemacher und Produzent aus dem Iran, hat bereits einiges ertragen müssen in seinem 52-jährigen Künstlerleben. Wegen "Propaganda gegen den Staat" wurde er mehrfach eingesperrt und in Isolationshaft pausenlos verhört, unter anderem im berüchtigten Evin-Gefängnis.

Als er zusätzlich mit Peitschenhieben bestraft werden sollte, flüchtete Rasoulof in drei Tagen Fußmarsch über die Berge aus seiner Heimat. Ohne Handy, Laptop und Pass und auf einer geheimen Route. Seitdem lebt er in Berlin und Hamburg, wo seine Tochter Medizin studiert.

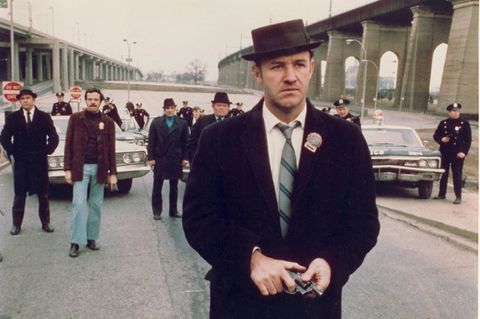

Ohne Genehmigung war Rasoulof kurz vorher ein erstaunliches Kunststück gelungen. Mit einem kleinen Team von Vertrauten entstand sein neuer Spielfilm "Die Saat des heiligen Feigenbaums" (seit dem 26. Dezember im Kino). Gedreht im Verborgenen und mit möglichst wenig Ausrüstung, Rasoulof selbst versteckte sich manchmal in einem Transporter in der Nähe. Das Rohmaterial wurde außer Landes geschmuggelt und schließlich in Deutschland bearbeitet und fertiggestellt.

Todesurteile und eine verschwundene Pistole

Ähnlich spannend – und regimekritisch wie nie zuvor – behandelt sein Thriller ein Thema, das ihm sicher weitere Bestrafungen eingebracht hätte. Im Mittelpunkt steht eine wohlhabende Familie, die den vom Staat brutal bekämpften Aufstand der Frauen, die "Women Life Freedom"-Proteste, hautnah erlebt. Die zwei Töchter stellen im Zuge der Demonstrationen die Autorität ihres Vaters infrage. Der wurde gerade zum Ermittlungsrichter am Revolutionsgericht befördert, verurteilt Aufsässige im Schnellverfahren und teils ohne Beweise zum Tode.

Als dann auch noch die Pistole verschwindet, die ihn vor Übergriffen schützen soll, eskaliert die Situation. Lapidarer Kommentar des Vaters im Film: "Wer sich mit Gott anlegt, tut das auf eigenes Risiko."

Ein iranischer Film von einem der renommiertesten Regisseure des Landes. Mit einer Handlung, die ausschließlich in und um Teheran spielt, wo schon das falsche Tragen eines Hidschāb zu Prügeln durch die Sittenpolizei und Schlimmerem führen kann. Weit weg von uns – und doch so nah?

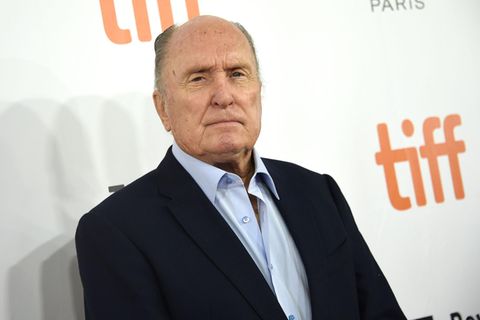

"Ich war schon überrascht über die Deutschen", kommentiert Setareh Maleki die Oscar-Nomminierung als deutscher Beitrag für die Kategorie Bester Internationaler Film beim Treffen mit dem stern. Sie spielt eine der aufbegehrenden Töchter. "Unser Film ist komplett auf Farsi gedreht. Deswegen dachte ich, wir hätten sowieso keine Chance."

Regisseur Rasoulof findet die Entscheidung dagegen durchaus "erwartbar". Ein Großteil seines Werkes, die gesamte Postproduktion beispielsweise, sei in Deutschland entstanden, er selbst pendele schon seit Längerem zwischen beiden Ländern. "Für mich ist das ein neuer Weg, mit dem Begriff Heimat umzugehen", sagt er.

"Die Saat des heiligen Feigenbaums": Ist die Oscar-Nominierung kulturelle Aneignung?

Die Nominierung des "Feigenbaums" entspricht tatsächlich den oft verwirrenden Regeln der Oscar-Academy. Deutsche Kritiker bezeichneten sie dennoch als Skandal, als Schlag ins Gesicht für das klassische Kino aus Deutschland, in deutscher Sprache und beschäftigt mit lokalen Problemen. Vorwürfe von "kultureller Aneignung" wurden ebenfalls laut.

Doch ohne die Hilfe und Unterstützung der Deutschen würde es diesen Film wohl nicht geben und auch keine derart große internationale Bühne für eine der beklemmendsten, relevantesten und bewegendsten Kino-Produktionen des Jahres. "Ich bin hoffnungsvoll, dass mein Land nicht verloren ist", sagt Maleki. "Deswegen nenne ich es auch nicht Proteste, sondern Revolution."

Rasoulof stimmt zu. Der Mut in seiner Heimat sei inzwischen größer als die Angst. Der Widerstand sei Teil einer Kettenreaktion, die nicht die letzte sein werde. "Der Aufstand hat außerdem nicht nur mit Feminismus zu tun, sondern mit Menschenrechten und dem Konflikt zwischen den Generationen", sagt er. Themen, die über den Iran hinauswiesen.

Dieser Oscar-Kandidat steht Deutschland ausgezeichnet. Egal wie viele Preise er am Ende gewinnt am 3. März in Hollywood.