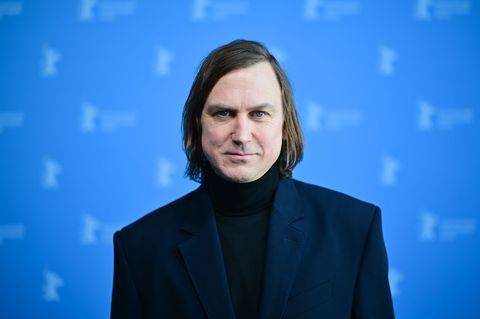

Hollywood, Le Parc Suites Hotel, morgens halb zehn, nach den Oscars. Der österreichische Schauspieler Karl Markovics beginnt den Tag am Telefon, vor allem um Glückwünsche entgegen zu nehmen. Schließlich hat sein Film "Die Fälscher" den Oscar für den besten nichtenglischsprachigen Film gewonnen.

Glückwunsch zum Oscar!

Danke schön.

Wie lange sind Sie schon auf den Beinen?

Seit acht.

Sie klingen überwältigt.

Das würde mich wundern, wenn man mir das anhören könnte. Natürlich ist das eine unglaubliche Freude, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es mich überwältigt. Und das meine ich auf eine positive Art. Es ist nicht unfasslich, denn es kommt nicht von ungefähr. Beim ersten Lesen des Drehbuchs wusste, ich, das ist eine Geschichte, eine Rolle, die kriegt man nicht so häufig zu spielen. Da kommen solche Dinge in greifbare Nähe. Der Oscar ist ein Oscar, aber auch nicht vom anderen Stern. In den USA leben Menschen, die Filme nach ähnlichen Kriterien beurteilen wie wir, was die Qualität angeht. Die Europäer sollten sich nicht immer so klein machen. Wir dürfen uns ruhig auf Qualität verlassen. "Das Leben der Anderen" und "Sophie Scholl" haben es ja schon vorgemacht.

Österreich feiert sie jedenfalls wie einen Nationalhelden.

Das ist eine deutsch-österreichische Produktion. Völlig 50:50. Für die Seite der Kreativen war das nie ein Problem. Der Ablauf war reibungslos, das fand ich sehr schön. In mir schlägt jetzt das Nationalherz um keinen Puls höher! Für mich hat nicht plötzlich ein österreichischer Film gewonnen, er war immer deutsch-österreichisch. Ich mag einseitige Vereinnahmungen nicht.

Was haben Sie denn gedacht, als Sie die berühmten Worte "And the Oscar goes to 'Die Fälscher'..." gehört haben?

Man fühlt sich schon befreit und bestätigt. Jeder, der am Film beteiligt war, wusste, was an diesem Film dran ist. Es war natürlich, da zu sitzen, wenn auch nicht zu gewinnen. Das war sozusagen ein Lotto-Treffer. Ich meine, hinter uns saßen Andrej Wajda und Michalkow - das sind Legenden des Kinos. Da fühlt man sich eh schon toll. Wenn man dann aber auch noch ausgesucht wird... Das erste, was Penelope Cruz gesagt hat, war aber übrigens"Austria". Den Rest habe ich schon gar nicht mehr gehört. Ich fand es schön, in diesem riesigen, mächtigen Land Amerika an diesem Abend der riesigen mächtigen US-Filmindustrie das kleine Wort "Austria" zu hören. Nach Schwarzenegger als Gouverneur und nun den "Fälschern" wird hoffentlich niemand mehr Austria mit Australien verwechseln.

Wie bitte?

Sie lachen. Das war bis in die 80er Jahre ganz schlimm. Mein Schwager hat ein T-Shirt, auf dem ist ein durchgestrichenes Känguru, und drunter steht "There are no kangaroos in Austria".

Das Shirt haben Sie aber nicht an?

Nein.

Was haben Sie eigentlich nach der Oscar-Verleihung gemacht? Haben Sie die Statue halten dürfen?

Als [Regisseur] Stefan [Ruzowitzky] in einer Werbepause wieder zurück zu unserer Sitzreihe kam, hat er die Stafette durchgereicht: an seine Frau, mich und Adolf Burger, der neben mir saß. [Auf dem Schicksal Burgers basiert die Geschichte des Films] Später auf der After-Oscar-Party beim österreichischen Generalkonsul wurde der Oscar rumgereicht. Alle wollten sich damit fotogrtafieren lassen. Das war schön, denn das war weniger Heiligkeit als die reine Freude! Zu sehen, wie schwer es ist, und dass es eben nur eine Statue ist. Es ist ein Ding.

Beeindruckt hat Sie also gar nichts?

Beeindruckend fand ich den Umschlag, den Cruz aufgerissen hat. Den haben wir auch bekommen. Papier kann den Nimbus mehr aufnehmen als Metall. Ich bin da altmodsich. Das war wie die Unabhängigkeitserklärung!

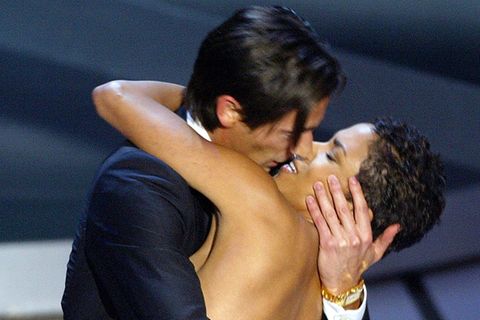

Gab es denn eine surrelae Begegnung im Kodak Theater?

Nein, eher hyperreal, realer als die Realität. Wenn man sich an all die Stars gewöhnt hat, die wirklich überall um einen sind, da merkt man, wie man selbst zu dem wird, was einen daheim als kleinen Schauspieler auf der Straße nervt: Wenn die Leute so schauen. Und jetzt macht man es selbst. Da geht ein Star wie Gwyneth Paltrow und sieht aus wie in ihren Filmen. Aber wie soll sie denn sonst aussehen? Daran gewöhnt man sich schnell. In der Werbepause geht man dann aufs Klo, und wenn man zu spät zurück kommt, ist die Tür zu. Und wer steht dann da? Tommy Lee Jones und Javier Bardem mit seinem Oscar in der Hand.

Cool.

Nein, nicht cool. Es ist einfach eine verschlossene Tür.

Insgesamt war es ein sehr europäisch geprägter Oscar in diesem Jahr. Bardem, Cotillard, Lewis. Weiß Hollywood nicht weiter?

Vor allem haben auch die europäischsten unter den amerikanischen Regisseuren gewonnen: die Coen- Brüder. Das zeigt die Richtung an. Ich glaube nicht, dass Hollywood nicht weiter weiß. Ganz im Gegenteil, es ist zu clever. Ich denke, es geht nun wieder in die richtige Richtung. Hin zur europäischen Festivalidee. Weg vom Blockbuster, der eh sein Geld einspielt. Filmen soll Aufmerksamkeit verschafft werden, die vielleicht sonst in der Masse untergehen. Die aber mit der Oscarplakette auffallen. Es ging nicht um das nachträgliche Abhaken, sondern darum, in die Zuklunft zu schauen.