Worum geht es?

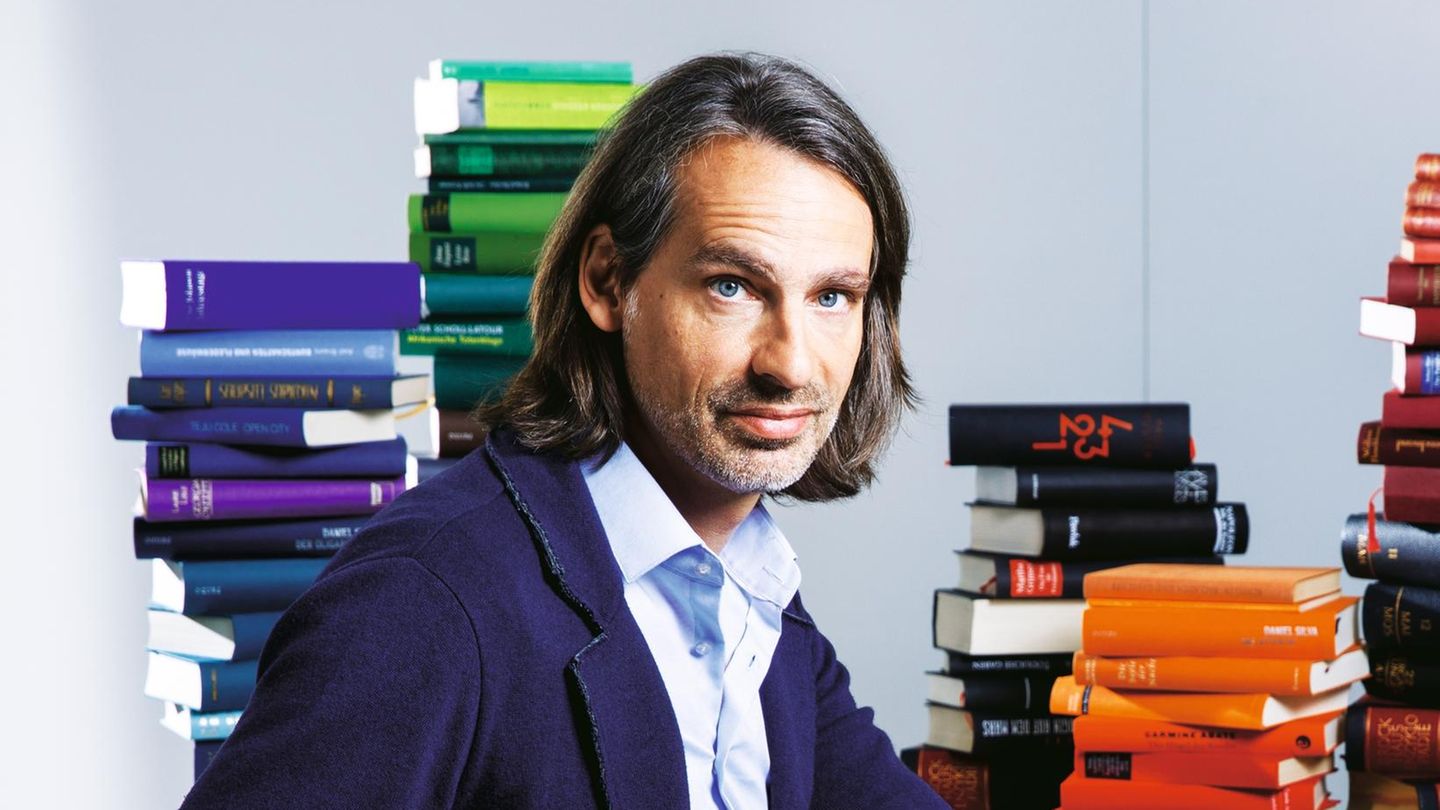

Kurz gesagt um das Ende der Lebensart, wie wir sie in der westlichen Welt kennen. Nein, der Philosoph Richard David Precht meint nicht die Flüchtlingskrise. Die ist eher eine Randnotiz. Die Revolution kommt aus einer anderen Ecke, einer, die wir als cool und spaßig empfinden. Precht ist sich sicher, dass kaum jemand im Ansatz verstanden hat, mit welcher Wucht die Digitalisierung unsere Lebensweise schon in naher Zukunft hinwegfegen wird. Das Hörbuch "Jäger, Hirten, Kritiker" ist ein Weckruf an die Elite in der Politik.

Für den Philosophen Precht steuert die Welt schnurstracks auf die vierte industrielle Revolution zu. Sie werde so heftig einschlagen wie die erste und zweite, bei der aus Bauern Fabrikarbeiter wurden und die Elektrifizierung zu einem für die Zeitgenossen geradezu wahnwitzigen Entwicklungstempo in allen Lebensbereichen führte - und geradewegs in den Ersten Weltkrieg. Das Tempo, ist Precht überzeugt, überforderte damals die Menschen. Viele wollten am liebsten wieder zurück in "die gute alte geordnete Zeit". Doch wenn sich eines niemals Aufhalten ließ, dann war es der technische Fortschritt. Damals wie heute.

In der derzeitigen Stimmung sieht Precht eindeutig Parallelen zum 19. Jahrhundert. Durch die Globalisierung fühlten sich viele Menschen überfremdet und zu gleich ständig getrieben durch die Digitalisierung. Das Koordinatensystem scheint aus den Fugen zu geraten. Man fühle: Das Land werde so wie bisher nicht weiter funktionieren.

Das Gefühl ist absolut berechtigt, meint Precht. Die Digitalisierung werde mittelfristig die Hälfte der heutigen Jobs kosten. Das selbstfahrende Auto etwa fege die Autoindustrie regelrecht vom Erdboden. Gut zwei Millionen Jobs allein in Deutschland. Banken, Versicherungen die meisten Dienstleister könnten mittelfristig zu Hunderttausenden Mitarbeiter durch Software ersetzen. Die Arbeitswelt wird durch die smarte Technik effektiver, und Effizienz bedeutet weniger Menschen und mehr Maschinen.

Doch wohin mit den 30 Millionen Beschäftigungslosen? Wenn es schlecht liefe, profitierten von der Digitalisierung lediglich einige wenige IT-Megakonzerne. Sie legten dann weltweit die Spielregeln fest in einer von Massenarbeitslosigkeit und tiefer sozialer Spaltung geprägten Gesellschaft. Das Sozialsystem würde zerbrechen und mit ihm Errungenschaften wie Tariflöhne, Arbeitszeitregelungen und Rente. Das alte Solidarprinzip wäre nicht mehr aufrechtzuerhalten, wenn die Politik nicht bald eine Vision der digitalen Gesellschaft entwickelte.

In seinem Buch stellt Precht dem Schrecken eine positive Utopie gegenüber. Aus der Veränderung könnte eine gerechtere Gesellschaft hervorgehen, wenn Politik und Gesellschaft rechtzeitig die Weichen stellten. Arbeit wäre nicht mehr an das heutige Leistungsprinzip gekoppelt. Jeder könne sich frei von Geldsorgen durch ein bedingungsloses Grundeinkommen entfalten. Bildung und Ausbildung bekämen einen erheblichen Stellenwert, genauso wie die soziale Arbeit. Das klingt zu sehr nach der Star-Trek-Philosophie von Gene Rodenberry? Nicht für Precht. Er hält dagegen: Hätte man den Politikern und Ökonomen vor 150 Jahren erzählt, wie kurz die Arbeitswoche in Deutschland 2018 im Vergleich zu ihrer Zeit ist und wie hoch zugleich das Gehalt, hätten sie es nicht geglaubt, es für ein schwärmerisches völlig absurdes Märchen gehalten. Von den Urlaubsansprüchen sowie der Renten- und Krankenversicherung ganz zu schweigen. Warum also, sollte das Bedingungslose Grundeinkommen von 1500 Euro nicht möglich sein?

Wer spricht?

Bodo Primus hat das Buch acht Stunden eingelesen. Die perfekte Wahl für Hörbuchfans, die "Jonas, der letzte Detektiv" von Michael Koser kennen. Primus spielt in der düsteren Science-Fiction-Krimireihe den Privatdetektiv Jonas, der eben in jener Welt leben muss, die von der vierten Industriellen Revolution zu Grunde gerichtet wurde.

Für wen lohnt das Hörbuch?

Zu allererst für Angela Merkel. Wer 2013 als Regierungschef einer führenden Industrienation sagt, das Internet sei "noch Neuland", muss dringend zur Nachschulung. Da gehört Precht als Pflicht-Hörstoff für den anstehenden Urlaub ins Gepäck.

Und für wen noch? "Wohin soll das noch alles führen?": Wen angesichts der rasanten technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen bang diese Frage umtreibt, sollte Prechts Utopie einer digitalen Gesellschaft hören. Es beruhigt. Irgendwie. Denn viele Einwände wischt der Autor etwas zu elegant mit dem Hinweise beiseite, die meisten Ökonomen seien dem Status Quo verhaftet und zu echten visionären Ideen nicht fähig. Als Philosoph darf er das. Precht will zum Mitdenken anregen und knüpft mit seiner Utopie aus den vielen losen Enden unserer komplexen Welt einen roten Faden in die Zukunft. Hinterher schaut man jedenfalls aus größerer Höhe auf die gesellschaftlichen Herausforderungen. Das beruhigt ungemein.