Herr Uecker, Sie haben in den Neunzigern die Liebe Ihres Lebens an Aids verloren, kurze Zeit später erhielten Sie selbst die damals potenziell tödliche Diagnose. Wie schwer ist es, auf diese Zeit zurückzublicken?

Schmerzhaft. Ich habe innerhalb weniger Wochen alles verloren. Vier Wochen nachdem mein Freund gestorben war, lag ich im Krankenhaus mit der Diagnose: Lymphdrüsenkrebs und HIV. Alles auf einmal. Ich bin durch die Hölle gegangen.

Mit dem Kuss zwischen Männern haben Sie 1990 in der ARD-Serie "Lindenstraße" für einen Skandal gesorgt – und eine Diskussion entfacht, die viel für homosexuelle Menschen in Deutschland verändert hat.

Danke, dass Sie das sagen, ich kann das ja schlecht von mir selbst behaupten. 'Hallo, ich bin Fernsehgeschichte', das wäre doch ein bisschen dicke. Aber das Foto von dem Kuss hing im Bonner Haus der Geschichte. Das hat in der Tat sehr viel befördert, das macht mich schon glücklich.

Ist das der Grund, nun auch Ihre HIV-Infektion öffentlich zu machen?

Nein, das passierte vorletztes Jahr im Gespräch mit einem Schwulenmagazin – und da kam das so selbstverständlich in Frage fünf, es fühlte sich normal an.

Nach dem Fernseh-Kuss herrschte Ausnahmezustand, war das vergleichbar?

Damals gab es einen Shitstorm, zwar auch Liebesbriefe und Sympathiebekundungen, aber das Gemeine meldet sich immer zuerst. Das ging über Monate, ich hatte Personenschutz, weil so massive Drohungen kamen, 'Ich weiß, wo du wohnst, und steh nachts vor deiner Tür'. Da schläft man schon unruhig. Das Echo auf meine HIV-Infektion war auch enorm, aber dass es Titel der "Bild"-Zeitung wurde, hat mich doch überrascht. Kurz darauf fuhr ich im Zug durch Bayern, da schaute mich der Schaffner schräg an. Ich dachte, er fragt gleich nach einem Autogramm für Tante Liselotte, aber er sagte: 'Ich wünschte, ich hätte Ihren Mut gehabt.' Da hatte ich Gänsehaut.

Hätten Sie je gedacht, dass eine Fernsehrolle so viel für die Stellung von Homosexuellen verändern könnte?

Ja, aber dafür gibt es jetzt Leute, die sagen: Was wollt ihr Schwulen denn noch? Ihr habt doch jetzt alles. Wenn ich beim Christopher Street Day auftrete, dann auf den ganz kleinen Veranstaltungen, 200 Leute auf einem Marktplatz in Halle, von denen dich 100 entsetzt angucken und ihre Kinder festhalten. Es gibt ein ganz starkes Stadt-Land-Gefälle und ein Bildungsgefälle. Ich glaube schon, dass die Stimmung immer wieder umkippen kann. Man muss das Erreichte bewahren, das ist nicht in Stein gemeißelt. Toleranz ist immer auch Arbeit.

Ihr privates Coming-out als schwuler Mann beschreiben Sie als einfach, Ihre Mutter stellte nur kurz den Staubsauger ab, als sie es erfuhr.

Ich war 16 und habe ihr erzählt, dass ich unglücklich verliebt bin. Sie fragte ganz nebenbei: Mann oder Frau? Auf meine Antwort sagte sie bloß: Ach so. Die Ablehnung, die viele andere Schwule von ihren Eltern erfahren mussten, habe ich erst später in meiner Fernsehrolle erlebt. Ich kannte natürlich viele solcher elendigen Geschichten: Leute, die von ihren Eltern rausgeworfen oder in Therapie geschickt wurden.

Öffentlich mussten Sie sich dann auch noch outen.

Ich habe das nie geheim gehalten, war auf schwulen Demos, in schwulen Kneipen unterwegs. Am Anfang hat sich aber niemand für mich interessiert, weil die Rolle noch so klein war. Nachdem Carsten Flöter sich in der Serie outete, kam das Medieninteresse. Und die Frage: Ist es nicht furchtbar schwer, einen Mann zu küssen? Da hätte ich sagen sollen: Fragen Sie das doch mal Mutter Beimer! Ich war damals unsicher, wie ich damit umgehen sollte. Ich hatte ja auch keine Leitbilder, es gab niemanden im deutschen Mainstream-Fernsehen. Einige rieten mir dazu, gar nichts zu sagen, weil ich sonst keine Jobs mehr kriegen würde. Aber ich wollte auch kein falsches Leben im echten führen und umgekehrt.

Die sexuelle Orientierung scheint eine der wenigen Gemeinsamkeiten mit diesem Dr. Flöter zu sein.

Ich bin ein fröhlicher Hedonist, Carsten ist eher bürgerlich. Das fand ich reizvoll. Ich ging früher privat nachts in Clubs und tanzte halb nackt auf dem Quader.

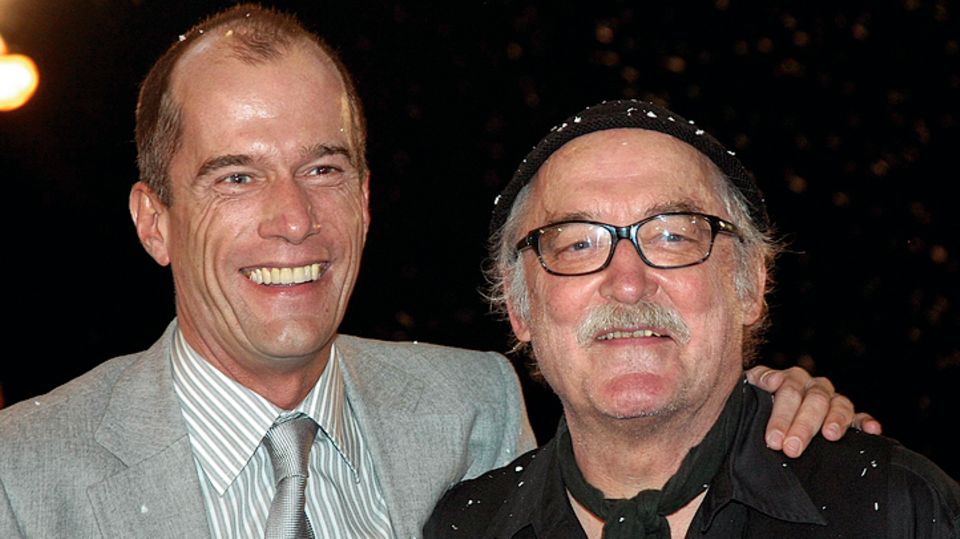

Man bekommt in Ihrer Biografie einen ungefähren Eindruck der Szene, in der Sie sich damals bewegten. Ihre Begegnung mit Rainer Werner Fassbinder verlief – nun ja – speziell.

Ich hatte ihn und seine Entourage in der "Filmdose", einer Kneipe in Köln, getroffen. Ich war so naiv und habe mich gefragt, warum die alle dauernd aufs Klo gehen und mit laufender Nase zurückkommen.

Es klingt schwer nach #MeToo: Fassbinder erteilte Ihnen eine Art Regieanweisung, mit wem Sie Sex haben sollten.

Fassbinder hatte selbst nicht viel Sex, sein Sex war im Kopf. Er manipulierte Leute, davon hatte er dann einen Mentalorgasmus. Aber es war eine schöne Nacht, hat sich für mich gelohnt.

Ihre Autobiografie erzählt auch die Geschichte der Schwulen in Deutschland. Ist es ein bewusstes Erinnern an diese Zeit, als Aids hereinbrach? Heute scheint fast vergessen, wie krass das war.

Klar, ich habe noch ein Adressbuch aus der Zeit, wo ich Namen ausgestrichen habe. Es gab Zeiten, in denen ich auf mehr Beerdigungen als auf Geburtstagsfeiern war. Es gibt mehrere Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe. Meine Freunde und Arbeitgeber wussten, dass ich HIV-positiv bin, aber als öffentliche Person muss man scheinbar alles doppelt machen. Ich musste immer alles wie ein Plakat hochhalten, was für mich schon lange klar ist, auch das Thema HIV. Irgendwie gab es vorher dafür nie eine gute Gelegenheit. Und, machen wir uns nix vor: Die Infektion öffentlich zu machen ist nicht unbedingt eine arbeitsfördernde Maßnahme. Es gibt so viele doofe Leute, das ist auch ein Risiko.

Besonders berührend ist die Erzählung über Ihren Freund John, Liebe Ihres Lebens. Als Sie ihn kennenlernten, wussten Sie schon, dass er HIV-positiv ist. Diese Liebe hatte also ein programmiertes Ende.

Wir haben das beiseitegeschoben, soweit es möglich war. Am Anfang ging es ihm noch gut, dann kamen die Einschläge näher. Man muss auch aufpassen, dass man nicht paranoid wird, nicht bei jeder Erkältung denkt, das Ende naht. Wir haben versucht, wie so Glückskinder zu leben, aus der Zeit gefallen. Dazu kam natürlich die Hoffnung auf medizinischen Fortschritt.

Der zu spät für John kam...

Das macht mich heute noch sehr traurig – viele meiner Freunde könnten heute noch leben, wenn das schneller gegangen wäre. Als John starb, war gerade der Punkt gekommen, wo man gelernt hat, dass man das Virus von verschiedenen Seiten beschießen kann. 1996 gab es dann den Durchbruch. Wenn er noch ein bisschen länger durchgehalten hätte, würde er jetzt vielleicht hier sitzen. Wir haben auf Zeit gespielt. Das macht die Liebe natürlich intensiver. Die Krankheit war wie ein Schatten. Der wurde immer mal größer, aber es brach auch immer wieder die Sonne durch. So oder so hatten wir eine schöne Zeit. Die glücklichen Momente waren so gut, dass wir uns gedacht haben: Die Liebe, die wir jetzt haben, ist den Schmerz wert, der einmal kommen wird. Fünf Jahre hatten wir zusammen.

Sie waren nicht bei ihm, als er starb.

Nein. Wir lebten damals zusammen in London, aber ich war gerade in Köln, als er ins Krankenhaus musste. Ich habe ihn um einige Stunden verpasst, weil ich meinen Flug nicht umbuchen konnte. Und als ich endlich loskonnte, klingelte das Telefon mit der Todesnachricht. Wir haben seine Asche an einem besonderen Ort in London verstreut. Danach kam eine unglaubliche Trauer und Wut auf die Welt. Ein Schmerz, der auch nie wirklich weggehen wird.

Ganz kurz darauf erhielten Sie Ihre eigene Diagnose – mitten im Kölner Karneval.

Die Szenerie wirkte wie in einem bösen Film von Fellini. Ich musste selbst lachen, wenn auch unter Tränen. Es war Veilchendienstag, ich wusste, irgendwas ist bei mir nicht in Ordnung, und meine Ärztin schickte mich in die Notaufnahme. Also saß ich in der Uniklinik mit blutenden Funkenmariechen, hinkenden Matrosen, derangierten Kätzchen und Mäuschen mit halb abgerissenen Ohren – dazwischen ich, anämisch und natürlich nicht verkleidet. Und ich dachte an den Karnevalsschlager: Am Aschermittwoch ist alles vorbei.

"Ich mach dann mal weiter!"

"Ich mach dann mal weiter!" von Georg Uecker erscheint am 22. Februar 2018 bei Fischer Taschenbuch

Wie sind Sie mit den Diagnosen umgegangen?

Ich dachte, jetzt sterbe ich. Ich hatte die härteste Chemo-Variante, die es gab – die Ärzte wollten den Krebs in den Griff kriegen, bevor Aids ausbrechen könnte. In meinem Körper herrschte Atomkrieg,

Unglaublich, dass Sie Ihren Lebensmut behielten!

Naja, manchmal schaute ich schon an die Decke und dachte mir: Das Leben war eigentlich ganz schön, jetzt können sie mich auch gerne holen. Man kann sich in so einer Situation nicht vorstellen, jemals wieder zu arbeiten, jemals wieder Sex zu haben, jemals wieder normal zu leben.

Was hat Sie gerettet?

Das frag ich mich auch! Natürlich Freunde, Familie. Es gibt innere Kräfte, die größer sind, als wir ahnen – im Guten wie im Schlechten. Da sind diese inneren Stimmen, die eine will, dass du aufgibst, dass du gehst. Aber dann ist da auch diese andere, die laut und deutlich sagt: Das stehst du jetzt durch. Es kommt am Ende darauf an, auf welche man hört.

Das Interview mit Georg Uecker ist dem aktuellen stern entnommen: