Teil 3

Knapp 1200 Kilometer weiter, in jenem Land, das Persicke einen "Schurkenstaat" nennt, wischt sich ein kleiner, runder Mann in einem Café den Schweiß aus dem Nacken. Artan Hoxha, 42, trägt eine Jogginghose und ist so etwas wie Persickes letzte Hoffnung. Dabei sind sich der Polizist und der Investigativjournalist nie begegnet – doch sie haben denselben Feind.

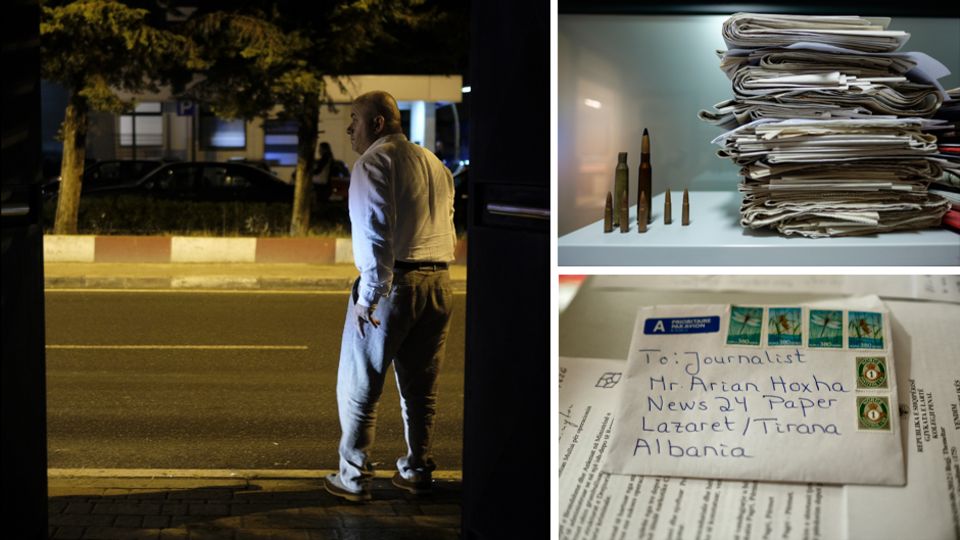

Das Café in Tirana, das er an diesem Tag ausgesucht hat, gehört einem Bekannten. Hoxha hat in der Nähe des Hinterausgangs Platz genommen, Gesicht zur Tür. Wenn die Killer kommen, blieben ihm so ein paar Sekunden zur Flucht. Hoxha ist nicht paranoid. Die letzte Morddrohung kam erst vor ein paar Stunden. Er lehnt sich vor und sagt mit leiser Stimme: "Wir haben es hier mit den erfolgreichsten Exportprodukten Albaniens zu tun, Drogen und Gewalt."

"Je schwieriger man mich einschätzen kann, desto besser sind meine Überlebenschancen."

19 Jahre hat Hoxha rund um die albanischen Clans recherchiert, traf Informanten und Polizisten, Politiker und Dealer. Bei seinen Recherchen wurde er entführt, beleidigt und verfolgt.

In Albanien ranken sich viele Legenden darum, wie Hoxha so lange überleben konnte. Manche sagen, Hoxha sei selbst Teil der Mafia und nur von einem Kartell darauf angesetzt, einem anderen zu schaden. Andere sagen, Hoxha werde von der CIA geschützt. Hoxha selbst lacht darüber und sagt: "Je schwieriger man mich einschätzen kann, desto besser sind meine Überlebenschancen."

Drei Hauptgründe sind laut Hoxha für den Aufstieg der Mafia verantwortlich. Erstens: die Struktur der Clans. Zweitens: die geografische Lage Albaniens. Drittens: die Politik. "Das ist wie in einem Gewächshaus – wenn das Klima stimmt, dann blüht es", sagt er und schreibt mit einem Bleistift eine große 20 auf ein Blatt Papier. So viele größere Clans mit Verbindungen ins Ausland soll es in Albanien geben. Sie operieren aus mächtigen Familienverbänden heraus, gestützt durch ein enges Netzwerk aus Brüdern, Onkels und Cousins. In den inneren Zirkel wird man nicht gewählt, sondern hineingeboren. Durch dieses Herz sind die albanischen Clans in der Mannstärke kleiner als etwa die großen italienischen Mafia-Verbände der Cosa Nostra oder ’Ndrangheta. Gleichzeitig macht es sie aber immun gegen Verrat und Zerschlagung. "Bei den Italienern entscheidet der Pate wie ein Diktator, hier herrscht man im Verbund. Räumst du einen Bruder weg, übernimmt eben der nächste", sagt Hoxha.

Der Aufstieg der Clans begann schon in den Neunzigern. Hoxha war damals Sportjournalist und berichtete für eine Zeitung über Dinamo Tirana, einen großen Fußballverein des Landes. Es war eine Zeit des schmerzvollen Übergangs: Von einer Diktatur, die sich über Jahrzehnte abgeriegelt hatte wie heute Nordkorea, hin zu einer Demokratie, in der das Chaos herrschte – Unruhen und Gesetzlosigkeit prägten das Land. In diesem kaputten Staat hatten sich die Clans breit gemacht. Hoxha sah ihre Anführer im Fußballstadion neben den Funktionären auf der Tribüne sitzen. Sie hatten gute Kontakte in die Politik, und manchmal gab Hoxha ihnen die Hand. Als dann 1997 ein Bürgerkrieg das Land erschütterte, machte Hoxhas Chefredakteur ihn zum Berichterstatter. Denn Hoxha kannte die Namen der Kartellchefs, die nun die Strippen zogen, und wusste, womit sie ihr Geld verdienten.

Viele von ihnen hatte das Heroin reich gemacht. Die Clans profitierten früh von der Balkanroute, der wichtigsten Handelsstraße des Heroins, die direkt durch den albanischen Vorgarten nach Westeuropa führt. Ergänzt wurde der Handel dann Anfang der 2000er durch das neue Boomgeschäft der Kartelle: den Cannabis-Anbau. Hierfür war das albanische Klima mit 280 Sonnentagen im Jahr perfekt. Mittlerweile sind die Albaner die Nummer eins in der europäischen Marihuanaproduktion – mit weitem Abstand. Es war somit nur eine Frage der Zeit, bis sich die Albaner auch ins Kokaingeschäft einmischen würden, wo sich das meiste Geld verdienen lässt.

Heute, nur wenige Jahre später, beziehen sie die Ware bereits direkt von Produzenten aus Südamerika, ganz ohne Zwischenhändler. Eine Kampfansage an die Player im brutalsten aller Drogensegmente. Wie kompromisslos sie in das Geschäft drängen, zeigte sich im vergangenen Jahr in Amsterdam und London, den wichtigsten Kokainstädten Europas. Hier wurden vor kurzem die albanischen Botschafter einbestellt – eine Reaktion auf die Gewalt, die auf den Straßen außer Kontrolle gerät.

***