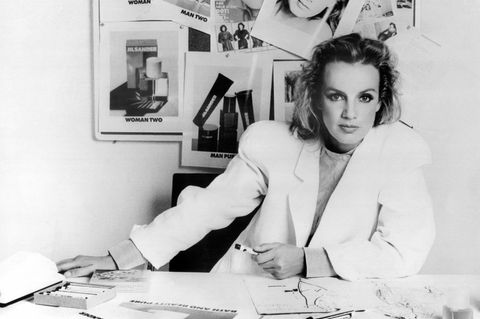

Statt kreativer Köpfe für den Entwurf schicker Kleider werden mittlerweile Hochschulabsolventen mit Kenntnissen in der Herstellung gesucht. In Beratungen müsse er den an Mode interessierten Nachwuchs oft auf den Boden zurück holen, sagt Klaus Trompetter, beim Bundesverband Bekleidungsindustrie (BBI) in Köln für Berufsbildung zuständig. »Nicht jeder ist ein Lagerfeld oder eine Jil Sander.« Die Haute Couture sei für den Arbeitsalltag der Branche nicht repräsentativ.

Designer arbeiten als Spezialisten mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten. Dazu gehören neben der Damen- und Herrenbekleidung etwa Sportmode, Kinderbekleidung, Young Fashion, Schuhe und Wäsche sowie Bademode und Accessoires, erläutert Mara Michel, Präsidentin des Verbands Deutscher Mode- und Textildesigner (VDMD) in Berlin. Solides Handwerk ist da mehr gefragt als Zeichenkunst: »Designer sind nicht nur Bildchenmaler. Sie müssen sich auch mit Zielgruppen und Sortimenten auskennen«, sagt Michel.

Die Chancen für den Designer-Nachwuchs sind zudem begrenzt. »Es liegt eher an Zufall oder Eigeninitiative, ob ein junger Designer einen Job findet«, gibt Mara Michel zu bedenken. Nur fünf Prozent der jährlich insgesamt rund 2.000 Absolventen an den etwa 150 deutschen Designschulen erhalten nach Zahlen des VDMD eine feste qualifizierte Anstellung.

Dennoch ermutigt Christina Neumann Design-Aspiranten: »Wer was drauf hat, der schafft den Einstieg auch.« Der 33-Jährigen ist der Sprung in die Kreativabteilung geglückt. Sie entwirft bei Schiesser Lifestyle in Aschaffenburg Wäsche, Bademode und Freizeitbekleidung für die Marke Boss. Davor arbeitete sie in verschiedenen Unternehmen für die Marken S.Oliver, Knockout und Marc O'Polo. Neben Zeichnungen, Schnitten, Farben und Stoffen macht zu einem erheblichen Teil die Organisation ihren Berufsalltag aus.

Kollektionen müssen kreativ und kommerziell sein

Designer seien heute oft auch Produktmanager. »Ich muss Verkaufszahlen prüfen, Etats verwalten und Kollektionen planen«, sagt Neumann. Ein »Zeichengenie« müssten Designer heute nicht mehr sein. Wichtiger seien Erfahrungen in der Nähtechnik und im Schnitt. »Sonst trifft man schnell an die Grenzen dessen, was realisierbar ist.« Gleichzeitig kreativ und kommerziell müssten ihre Kollektionen sein. »Ich muss das gestalten, was jeder gern im Schrank hat und doch auch das gewisse Etwas hat.«

Eine Ausbildung als Modenäher oder Modeschneider sei daher eine gute Grundlage. Beim Hosenproduzenten Leineweber in Herford etwa dient die Lehre oft auch als Sprungbrett in die Kollektionsentwicklung. Absolventen der Fachhochschulen für Gestaltung würden aber ebenso für die Kreativabteilung eingestellt, sagt Personalleiter Uwe Hetberg.

Nicht die auf Seiten der Arbeitnehmer stark nachgefragten Bereiche Design und Produktmanagement machen den größten Arbeitsanteil in der Modebranche aus. Das Gros der Jobs ist hinter den Kulissen in der Herstellung angesiedelt. Die eigentlichen Karrierechancen in der Branche liegen abseits der Designbüros und Laufstege, schreibt etwa Christiane Reuter, beim Bundesinstitut für Berufsbildung in Berlin verantwortlich für Textil, Bekleidung und Leder, in ihrem Ratgeber Mode & Textil. Gefragt seien Ingenieure für Bekleidungstechnik, Textildesigner und Marketing-Spezialisten.

Nach Angaben von Gesamttextil, dem Gesamtverband der Textilindustrie in Deutschland, besteht ein großer Bedarf an Textilingenieuren, Textiltechnikern und so genannten Industriemeistern Textil. »Das sind Leute, die etwa in Spinnereien und Webereien die Textilproduktion steuern und überwachen«, sagt Dietmar Fries, Referent für Berufsbildung beim Gesamtverband im hessischen Eschborn.

Die langfristigen Aussichten sind nicht rosig

Rund 300 Industriemeister würden jedes Jahr von den produzierenden Unternehmen der Textilindustrie gesucht, so Fries. Nur eine Handvoll Absolventen stehe den offenen Stellen gegenüber. Auch für das Management, wo Wissen aus Betriebswirtschaftslehre und Technik gleichermaßen gefragt ist, suchen die Betriebe Fries zufolge händeringend Nachwuchs - zum Beispiel Absolventen aus dem Fachhochschul-Studiengängen Textilmanagement.

Zwar haben Ingenieure oder Manager derzeit noch bessere Karten als Designer. Aber die langfristigen Aussichten sind auch hier nicht unbedingt rosig: Produktionsstätten würden zunehmend in das Ausland verlagert, um Kosten zu verringern, so Klaus Trompetter. Nach Angaben des BBI arbeiteten im vergangenen Jahr in der deutschen Bekleidungsindustrie 60.000 Beschäftigte in 610 Betrieben. 1986 waren es noch 250.000 Beschäftigte in rund 2.000 Betrieben.