Mineralwasser gab es bis Ende des 19. Jahrhunderts hauptsächlich beim Apotheker. Der setzte Kohlensäure zum Wasser, damit es nicht verdarb. Heute können zwar Brunnenbetriebe das Wasser vor Keimen schützen, dennoch gibt es Wasser mit Kohlensäure weiterhin. Die Deutschen mögen ihr blubberndes Wasser.

Die Stiftung Warentest hat daher 30 Mineralwasser der bekanntesten Sorten geprüft. Generell schneiden 17 von ihnen gut ab, elf sind befriedigend und zwei nur ausreichend. Zu beanstanden hatte die Stiftung Warentest beispielsweise das Mineralwasser von Berg Quelle. Das enthielt Keime, die Immunschwachen gefährlich werden können. Auch Kauflands K-Classic aus der Urstromquelle schmeckte fremdartig: deutlich zitronig, leicht nach Acetaldehyd (Kunststoff) aus dem Flaschenmaterial.

Generell müssen Mineralwasser nicht keimfrei sein, außer sie enthalten Krankheitserreger. Eine gewisse Zahl wird toleriert, die geht aus der Mineral- und Tafelwasserverordnung hervor. In der Berg Quelle fanden die Tester erhöhte Gehalte an Stäbchen-Bakterien, die etwa für Krebs- und Aids-Patienten, alte Menschen und Babys bedenklich sind. Pikant, da ausgerechnet das Wasser Berg Quelle mit dem Zusatz "Zubereitung von Säuglingsnahrung" versehen ist.

Der Rat der Tester? Gutes Mineralwasser muss nicht teuer sein. Nur 13 Cent je Liter kostet Aldi Süds Aqua Culinaris Kurfels, Nettos Naturalis Vitalbrunnen und Naturalis Quintus-Quelle sowie das Wasser von Rewe Ja aus der Waldquelle. Zudem ist das Wasser der Traditionsmarke Adelholzener Classic Spitzenreiter. Kostet aber auch 61 Cent je Liter.

Die Gefahr von Mikroplastik

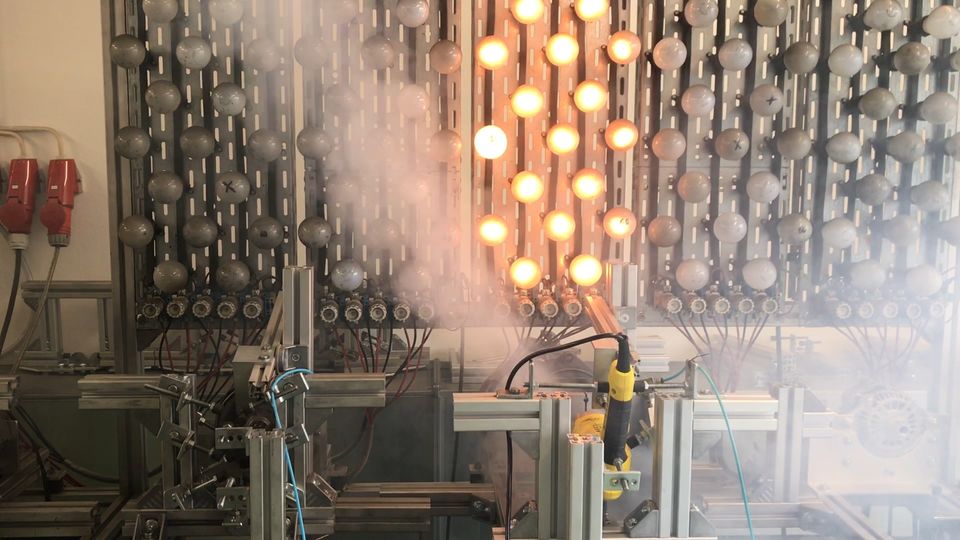

Bislang ist zwar noch nicht abschätzbar, inwiefern Mikroplastik aus der Nahrung den Menschen schadet. Die Forschung läuft im Moment auf Hochtouren. Fakt ist aber, dass das Wasser aus PET-Mehrwegflaschen mit Abstand die meisten Partikel enthält. Die lösen sich möglicherweise von den Innenwänden. Durch die Mehrfachverwendung werden diese spröde und Plastikpartikel sondern sich ab. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich Partikel auf Humanzellen ablagern und Entzündungswerte dadurch erhöhen könnten. 2019 wird es dazu erste Ergebnisse geben.

Im Zweifel: Besser zum Mineralwasser aus der Glasflasche greifen.