Herr Heither, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 22-jährigen bayerischen Landtagsabgeordneten Daniel Halemba von der AfD wegen des "Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen". Er ist Mitglied der Würzburger Burschenschaft "Teutonia Prag zu Würzburg". Was ist das für eine Organisation?

Diese Studentenverbindung ist Mitglied der Deutschen Burschenschaft, einer von drei burschenschaftlichen Dachverbänden. In der Deutschen Burschenschaft sind derzeit 66 Burschenschaften organisiert. Dieser Verband ist, geschichtlich betrachtet, in Deutschland der relevanteste und politisch problematischste.

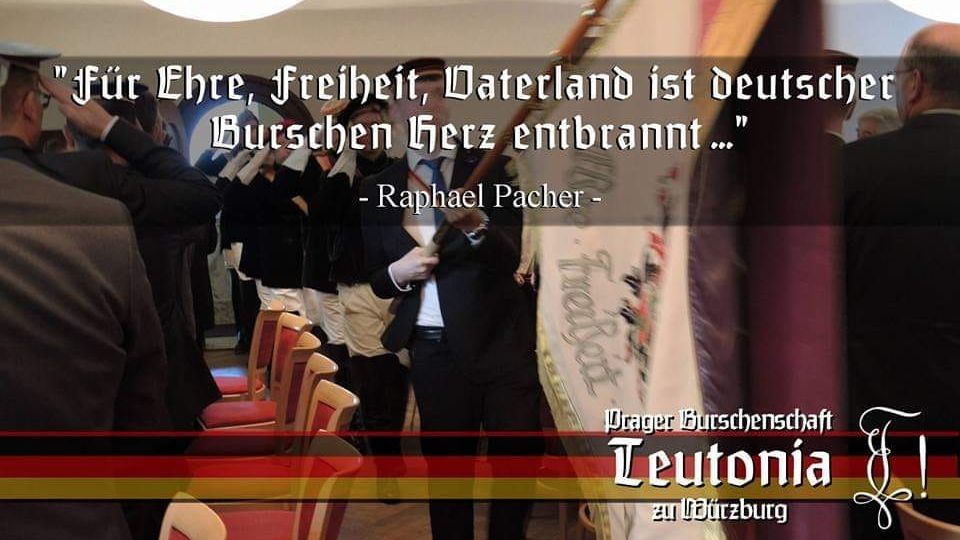

"Seit 140 Jahren für Ehre, Freiheit, Vaterland" steht als Leitsatz auf der Webseite der Teutonia Prag. Was heißt das übersetzt in unsere Zeit? Wofür treten die Mitglieder heute ein?

Der Begriff der Ehre wirkt heute ein bisschen antiquiert. Er ist aber, genauso wie der Begriff der Freiheit, weniger problematisch als der Begriff Vaterland. Ein Merkmal der Burschenschaften ist die völkische, deutschnationale Linie, die von Beginn an verfolgt wird. Man kann sagen: Das braune Fell der alten "Füchse", wie neue Mitglieder noch heute genannt werden, zieht sich seit 1815, dem Gründungsjahr der Burschenschaft, über das Wartburgfest, die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus bis in die Gegenwart hinein.

Heißt das: Heute denken die Burschenschaftler eher in den Grenzen von 1937 bzw. 1939?

Sie denken in den Grenzen des deutschen Sprachraums und beziehen sich auf die Reichsgrenzen, mindestens von 1937. Deshalb sind in der Deutschen Burschenschaft bis heute auch österreichische Organisationen Mitglied. Thema ist bei ihnen immer auch die sogenannte "Verzichtspolitik". Der Wiener Burschenschaft Olympia beispielsweise reicht die aus ihrer Sicht "kleindeutsche Lösung" nicht aus. Sie hätte im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung 1989/90 gerne noch mehr gehabt.

Wie groß ist die Szene der Burschenschaften?

Man muss vorausschicken: Es gibt neben den Burschenschaften noch Turnerschaften, Landsmannschaften, Corps und die katholischen Verbände. Die Deutsche Burschenschaft ist nur ein Dachverband von rund 20, allerdings der wohl prominenteste, wenngleich nicht der mitgliederstärkste. Stand heute sind 66 Bünde in ihm vereint mit etwa 1.000 aktiven Studenten zuzüglich der sogenannten Alten Herren. Bei letzteren ist die Zahl wesentlich größer, weil diese in der Regel über viele Jahre hinweg, häufig bis zum Tod, in ihrer Verbindung bleiben. Hierdurch haben Burschenschaften ein gewaltiges Potenzial, denn sie sind im Vergleich zum deutschen Durchschnittsbürger wesentlich zahlungskräftiger, gehören qua definitionem eher der Ober- oder oberen Mittelschicht an.

Wer fühlt sich von solchen Männerbündnissen angesprochen? Und warum?

Der Männerbund ist tatsächlich ein weiteres Kennzeichen der Burschenschaften. Es gibt dort keine Frauen. Eines ihrer entscheidenden Merkmale ist, dass sie das studentische Fechten, also das Schlagen der Mensuren, praktizieren. Dabei holt man sich den berühmten Schmiss an der Wange, intern auch "Akademikerausweis" genannt. Er gilt als Nachweis, dass man Härte ertragen kann, nicht verweichlicht bzw. "weibisch" ist. Es geht hier also nicht um Sport, man muss vielmehr im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf hinhalten, bereit sein, Schmerzen zu ertragen. Bei der Mensur verliert daher nicht derjenige, der den blutigen Schmiss bekommt, sondern derjenige, der sich schützt bzw. gar den Kopf zurückzieht.

Sie haben die Burschenschaftler einmal als "arme Würstchen" bezeichnet. Warum?

Auf der einen Seite werden die Burschenschaften in Zeiten, in denen das Nationale wieder in den Vordergrund rückt, präsenter und in diesem Sinne auch gefährlicher. Wenn die AfD in Hessen und Bayern um die 20 Prozent der Stimmen bekommt, bundesweit unter Umständen sogar noch höher liegt, hat ausgrenzendes Denken wie es die Burschenschaften praktizieren, politisch problematische Auswirkungen. Auf der anderen Seite gibt es da schon eine merkwürdige Charakterstruktur. Der berühmteste Verbindungsstudent in der deutschen Literatur dürfte Heinrich Manns "Untertan" sein - Typus des armen, politisch aber gefährlichen Würstchens. Er tritt nach unten, wenn er treten kann, aber buckelt nach oben. Als Teil des damaligen Establishments ist der Untertan politisch gefährlich; gleichzeitig aber doch ein bedauernswerter Mensch, der nur in der Gruppe stark und mächtig erscheint. Heinrich Mann nimmt in diesem Roman bereits die autoritäre NS-Gefolgschaft vorweg.

Aus der Deutschen Burschenschaft sind in den vergangenen Jahren viele einzelne Burschenschaften ausgetreten. Warum?

Viele Bünde sind ausgetreten, weil sie es leid waren, mit den Rechtsextremen in einem Boot zu sitzen, wie es ein Sprecher der Neuen Deutschen Burschenschaft, die sich 1996 abgespalten hat, formulierte. Das Absingen von NS-Liedern, rechtsextreme Manifestationen, Flugblätter und Aktionen – viele waren es leid, immer wieder mit Derartigem konfrontiert zu werden. Die Reaktion der im Verband gebliebenen Hardliner: Man war froh, sich "von diesen liberalen Geschwülsten" befreit zu haben.

Die Urburschenschaften sind um 1815 im Kontext mit den Befreiungskriegen gegen Napoleon entstanden. Die Studenten träumten von einem Nationalstaat. Wovon träumen die Burschenschaftler heute?

Sie träumen immer noch von einem Nationalstaat, der völkisch definiert ist – über das Blutsprinzip. Man kann im aktuellen Handbuch der Deutschen Burschenschaft nachlesen, wie "Volk" dort definiert wird, nämlich als ein "natürlicher Zusammenschluss". Das ist nichts anderes als die vornehme, sprachlich angepasste Formulierung des völkischen Politikverständnisses. 2011 gab es bekanntlich einen großen öffentlichen Skandal, als eine Burschenschaft von einem Mitglied den sogenannten "Ariernachweis" einforderte.

Ausgrenzung hat also Tradition?

Die Abkehr von den universalistischen Gedanken der Aufklärung prägt die Geschichte der Burschenschaften von Beginn an. Schon beim Wartburgfest 1817 waren Deutschtümelei und Antisemitismus präsent. Die sogenannten "Eisenacher Beschlüsse" von 1920 sollten dann die "Arierparagraphen" der Nürnberger Gesetze der Nazis vorwegnehmen. Es gab schon damals einen "Heiratsverbotsbeschluss" der Deutschen Burschenschaft. Man stehe, so hieß es, "auf dem Rassenstandpunkt" und nehme nur deutsche Studenten arischer Abstammung auf. Die "Rassenfrage", wie es damals hieß, sei auf "Judenstämmlinge bis in das letzte Glied" zu beziehen. Gekoppelt wird das Ganze mit Rassismus: Mitglieder seien so zu erziehen, "dass eine Heirat mit einem jüdischen oder farbigen Weib ausgeschlossen ist, oder dass bei solcher Heirat der Betreffende ausscheidet."

Warum sieht die Bundesregierung bei solchem Denken derzeit keine Notwendigkeit, die Burschenschaften vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen?

In einigen Bundesländern geschieht das ja. Im Bund aber nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Man muss sich doch nur einmal die internen Strukturen und Machtverhältnisse und deren Entwicklungen in den letzten 20 bis 25 Jahren anschauen. Das Weltbild des Verbandes "Deutsche Burschenschaft" kann aus meiner Sicht nur als rechtsextrem eingestuft werden. Aber in einer Zeit, in der ernsthaft darüber diskutiert wird, ob jemand wie der AfD-Politiker Björn Höcke zu den Rechtsextremen gezählt werden kann, verwundert einen nichts mehr.

AfD-Mann Halemba sieht sich als Teil der akademischen Elite in der AfD. Welche Rolle spielen Burschenschaften für die rechte Partei?

Als Wähler spielen sie keine Rolle, dazu sind sie zahlenmäßig viel zu klein. Aber als Personen mit einer akademischen Ausbildung, die in bestimmten politischen und sozialen Netzwerken unterwegs sind, ist ihre Rolle gewichtiger. Viele von ihnen zählen sich zur Kaderschmiede der AfD, einem Netzwerk, das von den Identitären bis hin zum "Institut für Staatspolitik" in Schnellroda reicht. Die Häuser der Burschenschaften firmieren dabei häufig als organisatorische Basis bei der Ausprägung und Formierung der rechtsextremen Netzwerke und Propagandainstitutionen. Man kann das in vielen Orten beobachten, wo die Burschenschaften in den lokalen Szenerien immer wieder in diesem Sinne aktiv sind und das Personal der AfD bestücken.

Glauben Sie, dass sich die Geschichte der Burschenschaften irgendwann selbst erledigt, oder stehen wir gar vor einer Renaissance?

Ich befürchte, dass wir eher vor einer Renaissance stehen, weil das nationale Denken insgesamt eine Renaissance erfährt. In diesem Fahrwasser segeln die deutschen Burschenschaften mit. Ich hoffe aber, dass das Gegenteil meiner Befürchtungen eintritt.