Als vermeintlich "linkes" Blatt war "Der Spiegel" früher bei uns zu Hause nicht gern gesehen. Einmal kaufte mein Vater das Magazin aber doch. Das war 1984, und schon da stand das Abendland kurz vor dem Untergang. "Deutsch: Ächz, Würg. Eine Industrienation verlernt ihre Sprache", titelte das Magazin. Als Deutschlehrer muss meinem Vater dieses Thema sehr aus der Seele gesprochen haben.

Schon damals ließ sich mit Kulturpessimismus und Bildungs-Alarmismus hervorragend Auflage machen. Das Muster ist bis heute das gleiche geblieben: Ältere zetern, dass nach ihnen alles viel schlimmer werde. Ob Kultur, Sprache oder Rechtschreibung - Verfall, wohin man blickt. Die Allianz der Siegelbewahrer des Althergebrachten gegen die neuen Zeiten war so mächtig, dass sie mühelos ideologische Gräben überwand - und den "roten" "Spiegel" sogar in "schwarze" Wohnzimmer transportierte.

Gab es früher keine schlechten Schüler?

Drei Jahrzehnte später gibt es die gleiche Lust am Untergang. Eigentlich haben wir unsere Sprache laut "Spiegel" schon 1984 verlernt. Das hat das Magazin aber nicht daran gehindert, im Sommer 2013 auf dem Titel über die "Rechtschreip-Katerstrofe" zu berichten. Die zugehörige Geschichte führte jede Menge lustiger Beispiele von Kindern an, die Probleme mit der Rechtschreibung haben.

Nun sorgt es natürlich immer für Lacher, wenn eine Erstklässlerin ein Fremdwort wie "Katastrophe" noch nicht korrekt buchstabieren kann. Doch hätten das in früheren Zeiten wirklich alle Schüler gekonnt? Auch in früheren Zeiten waren orthografische Fähigkeiten ungleich verteilt: Es gab eben bessere und schlechtere Schüler. Wie heute auch.

Die Kinder können nach wenigen Wochen ganze Sätze schreiben

Aktuell schürt die "Bild"-Zeitung Panik unter Eltern und lässt eine Mutter sorgenvoll fragen: "Wird mein Sohn jemals lernen, richtig zu schreiben?" Stein des Anstoßes bei "Bild" wie "Spiegel" ist die Methode "Lesen durch Schreiben", die in einigen Bundesländern gelehrt wird. Kurz gesagt werden die Schüler ermächtigt, mithilfe einer Anlauttabelle die Wörter so zu schreiben, wie sie sie hören. So kann der "Vatertag" für Neulinge dann schnell mal zum "Fatatak" werden.

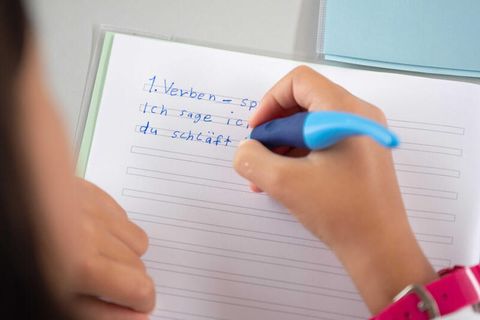

Aber das ist gar nicht schlimm. Denn es geht vor allem darum, die Kinder schnell zum Schreiben zu ermutigen - zunächst einmal ohne Rücksicht auf orthografische Korrektheit. Wichtig ist, dass jedes Kind da abgeholt wird, wo es steht. Manche können bei der Einschulung schon schreiben, andere nicht. Aber alle können nach wenigen Wochen schon ganze Sätze schriftlich formulieren.

Und genau hier liegt der Grund, weshalb es so einfach ist, sich über die Methode lustig zu machen. Denn während wir in den 70ern die ersten Wochen in der Schule in unsere Hefte stumpf Buchstaben malten und dann langsam einzelne Wörtern bildeten, können heutige Schüler schon nach kurzer Zeit ganze Sätze, ja sogar schon erste Geschichten schreiben - auch wenn sie orthografisch alles andere als korrekt sind. Das erklärt die hohe Fehlerdichte bei unseren Kindern. Doch spätestens in der dritten Klasse wird in der Schule auf die korrekte Schreibweise geachtet. So führt letztlich auch diese Methode zum Duden-Deutsch.

Wir leben in einer veränderten Medienlandschaft

Dennoch gibt es Langzeitstudien, die gegenüber den 70er Jahren auf eine dramatischen Zunahme von Fehlern bei Diktaten verweisen. Doch kann dafür wirklich die Methode verantwortlich gemacht werden?

Wir leben heute in einer völlig anderen Medienlandschaft als Kinder in den 70er Jahren. Frühere Schüler-Generationen wuchsen mit drei Fernsehprogrammen auf. Heute können sie aus mehreren 100 Programmen auswählen. Was sie zumeist gar nicht tun, denn sie hängen lieber am Smartphone oder spielen am Computer. Das sind alles Medien, die mit dem klassischen Bildungsträger Buch um die knappe Freizeit kämpfen. Dass die Lese- und Schreibwerte dadurch in Bedrängnis geraten, ist verständlich. In Mathematik sind die schulischen Leistungen im Vergleich zu früheren Zeiten ebenfalls schlechter geworden. Ob auch daran die Rechtschreibmethode schuld ist?

Natürlich gibt es bessere und schlechtere Methoden. Möglicherweise ist "Schreiben nach Hören" nicht der Weisheit letzter Schluss. Bundesländer wie Hamburg und Baden-Württemberg sind davon wieder abgekehrt. Vielleicht gibt es noch bessere, effizientere Methoden. Das kann man alles in Ruhe diskutieren. Was jedoch niemandem etwas bringt, ist Alarmismus und Panikmache. Die Lernmethode entscheidet ganz sicher nicht darüber, ob ein Erstklässer später Professor oder Hartz-IV-Empfänger wird - auch wenn die Hysterie der Debatte genau das vermuten ließe.