Wer sich mit den Vätern der Evolutionstheorie befasst, nennt mit Sicherheit den Briten Charles Darwin, sehr wahrscheinlich auch seinen Landsmann Alfred Russel Wallace, aber eher nicht: Georges-Louis Leclerc. Dabei hatte der französische Comte de Buffon bereits hundert Jahre vor Darwin erkannt, dass die Natur kein statisches Konstrukt ist, sondern ein dynamisches System.

Über 50 Jahre schrieb er an seinem 36-bändigen Werk "Histoire Naturelle". Darin vermutete er unter anderem, dass sich Arten verändern können, neue entstehen und andere aussterben. Dies sei ein Prozess, der sich über Jahrmillionen, wenn nicht gar -milliarden erstreckte. In den 1740er-Jahren war dies für die damals noch sehr dominante Kirche natürlich ein Affront. Schließlich war die Welt laut Bibel in sieben Tagen von Gott erschaffen worden und bedurfte keiner Evolution, um zu der zu werden, die sie ist. Dass sie älter sei als die biblischen Erzählungen, undenkbar.

Kirche und Pariser Universität verboten die (r)evolutionären Theorien Buffons

Auch die Pariser Universität zwang Buffon, öffentlich zu widerrufen, was er in seinen Schriften postuliert hatte. Das hörte sich dann in etwa so an: "Damit sich Arten verändern könnten, müsste man annehmen, dass die Erde Millionen Jahre alt wäre. Aber das sei natürlich eine unerhörte Spekulation. Die Bibel berichtet anderes."

"Dennoch war Buffon mit seiner Forschung ein Wegbereiter für Darwin und Wallace", sagt Diethard Tautz vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Darwin selbst hat sich angeblich erst, nachdem er seine Bücher zur Evolution veröffentlicht hatte, mit Leclercs Werk beschäftigt.

Buffons erzwungenermaßen wechselhafte Ansichten ließen Charles Darwin jedoch daran zweifeln, dass der französische Gelehrte schon ein Jahrhundert vor ihm den Grundstein für (s)eine Evolutionstheorie gelegt habe, schreibt der britische Autor Jason Roberts. Dieser Tage erscheint Roberts' aktuelles Buch "Every living thing", in dem er den von vielen vergessenen französischen Wegbereiter der Evolutionstheorie würdigt.

Universalgelehrter mit dickem Portemonnaie

"Buffon war ein typischer Universalgelehrter seiner Zeit", sagt Tautz. Neben der Biologie befasste er sich unter anderem auch mit Mathematik und Astronomie. Von einem Verwandten hatte Buffon nach heutigen Maßstäben rund 28 Millionen englische Pfund geerbt. So verfügte er über ausreichende Mittel für ein sorgenfreies Leben und Zeit für ein ausführliches Forscherdasein. Er kaufte sich einen rund 40 Hektar großen Park im Burgund und überließ ihn sich selbst, um zu sehen, wie sich die Natur entwickelt.

"Durch seine Beobachtungen hatte Buffon zwar verstanden, dass sich die Natur veränderte, aber welche Mechanismen dahintersteckten, blieb ihm verborgen", sagt Tautz. Die natürliche Selektion als steuerndes Element haben dann erst Darwin und Wallace postuliert.

Leclercs Zeitgenosse, der Schwede Carl von Linné, war hingegen kirchentreu. Er erfasste und katalogisierte zwar einen großen Teil der damals bekannten Tier- und Pflanzenwelt. Dass sich diese fortwährend verändern könnte, kam ihm nicht in den Sinn. Alles war und blieb so, wie es der Schöpfer einmal geschaffen hatte.

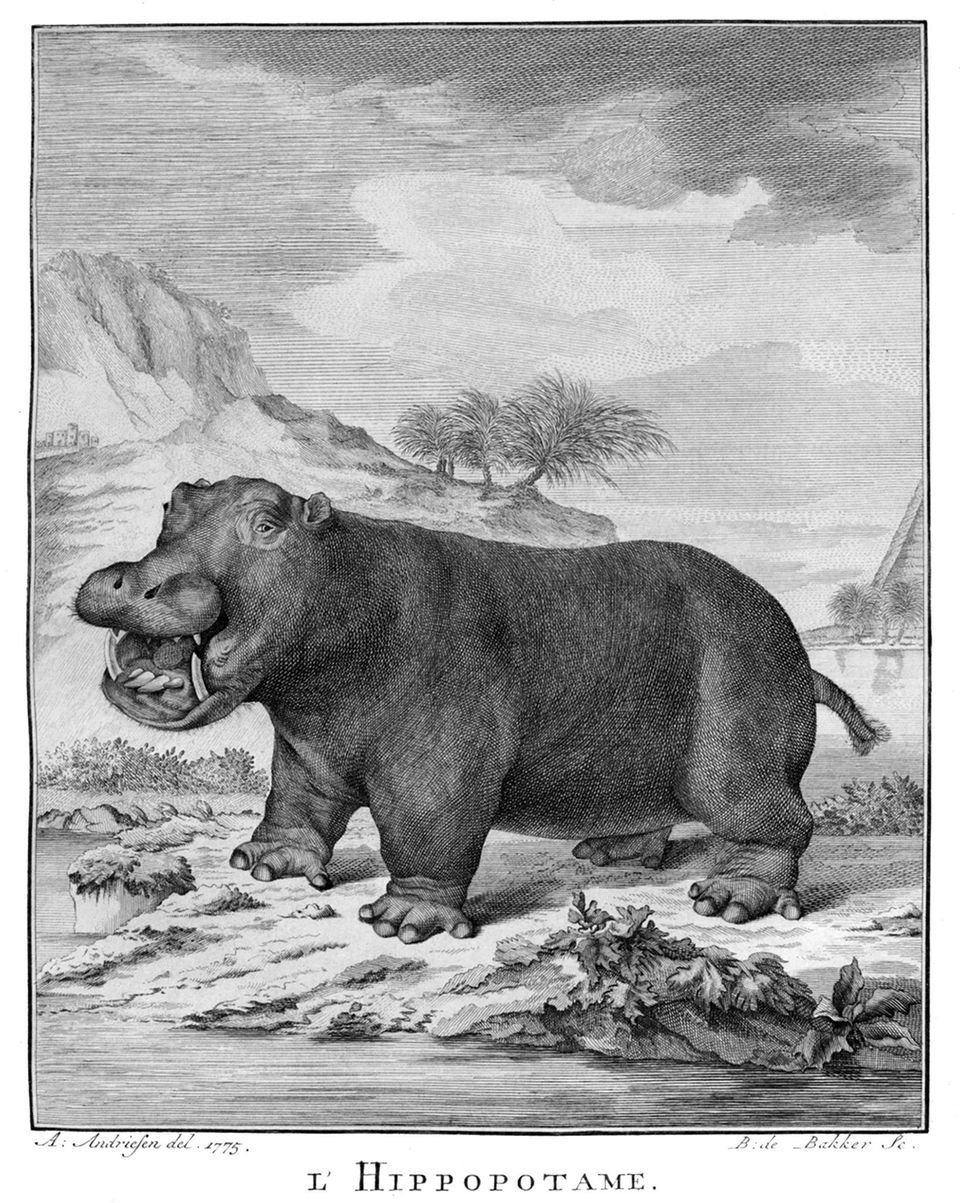

Buffon hat nicht nur die Veränderlichkeit der Arten beschrieben, sondern sie auch in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet – waren es Füchse bei der Paarung oder Vögel, die bestimmte Bäume für ihre Nester aussuchten. Damit sei er einer der Ersten gewesen, die sich für Ökologie interessiert haben, schreibt Buchautor Roberts. Während andere Gelehrte tote Tiere studierten, ließ es sich Buffon viel Geld kosten, wenn ihm jemand lebende Exemplare anbot. Er erkannte auch, dass der Mensch nur ein Teil des natürlichen Systems sei und es durch sein Handeln maßgeblich veränderte.

Roberts will dieses schiefe Bild mit seinem Buch zurechtrücken und Buffon den rechten Platz in der Wissenschaftsgeschichte einräumen.