"Zum ersten Mal erfährt die Welt nun, wo die Stücke abgeblieben sind", wurde William Meredith, Leiter des Beethoven-Instituts an der Universität von San José, am Freitag vom "San Francisco Chronicle" zitiert. Er hatte die beiden knapp acht Zentimeter langen Schädenknochen von dem Kalifornier Paul Kaufmann zur Prüfung erhalten. Kaufmann habe sie vor zwölf Jahren geerbt, aber den Hinweis, dass es sich um Knochen von Beethoven handeln würde, zunächst nicht ernst genommen.

Der rätselhafte Tod Beethovens

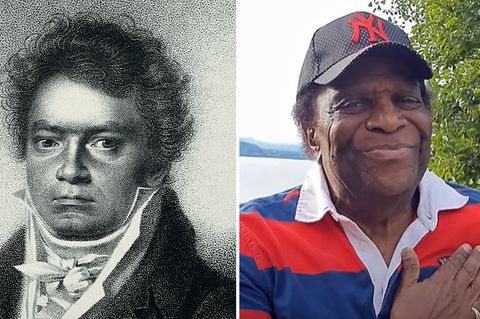

Ludwig van Beethoven (1770-1827) ist schon viele Tode gestorben: Mal machten Experten ein Leberleiden und Wassersucht, mal eine chronische Darmkrankheit oder Syphilis für den qualvollen Tod des weltberühmten Komponisten verantwortlich. Nach Analysen einer Haarlocke, die Beethoven unmittelbar nach seinem Tod abgeschnitten worden war, glaubten sich Wissenschaftler im Jahr 2000 endgültig sicher: Beethoven starb an einer Bleivergiftung.

Schon als Kind hatte der Sohn aus einer Musikerfamilie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Mit vermutlich fünf Jahren erkrankte er an einer Mittelohrentzündung, die nie ausheilte. Eine Pockenerkrankung hinterließ Magen- und Darmprobleme. Mit 25 Jahren wurde er schwerhörig, mit Ende 40 praktisch taub.

Lange wurde gemunkelt und behauptet, die Geschlechtskrankheit Syphilis sei die Ursache für Beethovens Gehörverlust, wahrscheinlich sogar auch für seinen Tod gewesen. Im Jahr 1970 wiesen amerikanische Ohrenärzte dies zurück und nannten eine erbliche, langsam fortschreitende Mittelohrschwerhörigkeit (cochleare Otosklerose) die plausibelste Erklärung der Taubheit.

Die letzten Monate seines Lebens verbrachte Beethoven im Krankenbett, wo er schließlich mit 56 Jahren an Nieren- und Leberversagen starb. Dies ist nach jüngsten Expertenmeinungen auf eine Bleivergiftung zurückzuführen. Die Ursache der Vergiftung ist umstritten. Die einen machen Beethovens übermäßigen Konsum von billigem, mit Bleizucker gesüßten Weißwein verantwortlich. Die anderen führen sie auf einen überstarken Genuss bleiverseuchter Flussfische zurück.

Da Beethoven in seinem Testament um Aufklärung der Ursache für seine Taubheit gebeten hatte, wurden ihm in einer Obduktion Knochen eines Ohres entnommen. Nach der Bestattung auf dem Währinger Friedhof in Wien wurde sein Grab zwei Mal geöffnet. Im Oktober 1863 wurde sein Körper in einen Metallsarg umgebettet, um eine bessere Konservierung zu gewährleisten. Im Juni 1888 wurden Beethovens Überreste in den Wiener Zentralfriedhof umgebettet.

Ein Uronkel des Amerikaners war um 1863 als Mediziner an der Universität in Wien tätig. Zu diesem Zeitpunkt fand eine Exhumierung und zweite Bestattung des 1827 gestorbenen Komponisten statt, bei der die Schädelfragmente nicht in den Sarg gelangten. Ludwig van Beethoven lebte von 1770 bis 1827.

Haarbüschel wurden weiter vererbt

Ein DNA-Vergleich zwischen den Knochenstücken und einer Haarlocke des Künstlers, die auch im Besitz des Instituts ist, erbrachte jetzt nach Angaben der Wissenschaftler den Echtheitsbeweis. Die Analyse ergab auch einen erhöhten Bleigehalt, der im Jahr 2000 bereits in den Haarproben festgestellt worden war. Beethoven litt und starb nach Expertenmeinung an einer Bleivergiftung. Das würde auch seine frühe Taubheit und seine vielen gesundheitlichen Probleme erklären.

Ähnlich wie die Haarbüschel Beethovens haben auch die Schädelknochen eine abenteuerliche Odyssee hinter sich. Der Uronkel Kaufmanns erwarb sie 1863 nach der Exhumierung Beethovens. Die wie eine Reliquie behandelten Überreste des Musikers wurden in der Familie weitervererbt und gelangten unter anderem nach Hawaii, in die USA, nach Frankreich und wieder in die USA. Dort vermachte sie Kaufmann als Nachfahre des Wiener Mediziners dem Institut als Leihgabe.

Die Wissenschaftler wollen noch weitere Untersuchungen an den Knochenstücken vornehmen. Eine öffentliche Ausstellung der ungewöhnlichen Fundstücke sei zunächst nicht geplant, teilte die Universität mit. "Dies sind menschliche Überreste. Er (Beethoven) zählte zu den bedeutendsten Persönlichkeiten. Wir müssen das achten", erklärte Meredith. Auf der Webseite des Zentrums sind die Knochen aber abgebildet.

DPA