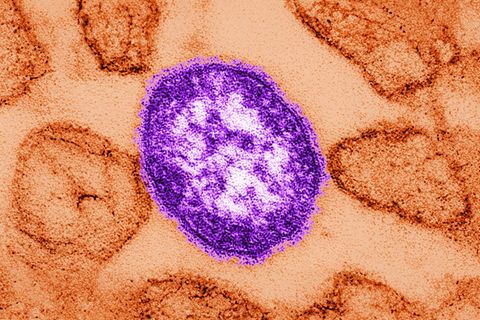

Bekommen Forscher die Methode in den Griff, wird sie ein elegantes Mittel zur Heilung vieler Krankheiten von der Grippe bis zum Krebs sein: Die RNA-Interferenz-Technologie hat die Biotech-Branche seit ihrer Entdeckung vor sieben Jahren boomen lassen. Berliner Forscher koordinieren seit Anfang des Jahres ein EU- Projekt, dass die Chancen und Risiken der Methode ausloten soll. Die RNA-Interferenz setzt nicht wie die Gentherapie an den Genen selbst an, sondern stört deren Umsetzung in ihre aktiven Produkte, die Proteine.

RNA fängt RNA ab

"In den USA gibt es bereits klinische Studien mit der Technologie", sagt der Direktor am Berliner Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie, Thomas Meyer. Getestet werde der Einsatz bei Haut- und Augenerkrankungen. Meyer koordiniert das mit elf Millionen Euro geförderte Projekt "RIGHT" ("RNA-Interference Technology as Human Therapeutic Tool"), an dem 24 Forschergruppen aus zehn Ländern beteiligt sind. "Man sollte da aber nichts überstürzen", warnte Meyer. "Wir werden nicht in drei Jahren mit einem Mittel gegen Krebs rechnen können."

Bei dem Verfahren werden doppelsträngige Erbgutschnipsel in die Zellen eingeschleust und fangen dort die Botenmoleküle (mRNA) ab, die als Bauanleitung für Proteine dienen. Chemisch synthetisierte Schnipsel werden als siRNAs (small interfering Ribonucleic Acids) bezeichnet und wirken wegen ihrer geringen Stabilität nur für kurze Zeit. Langfristige Wirkung versprechen dagegen Vektorsysteme, die in den Zellen stetig so genannte shRNA (short hairpin RNA) generieren.

Gene können abgeschaltet werden

"Das Bestechende ist, dass man mit der Methode natürliche Mechanismen der Zelle ausnutzt", erklärt Arndt Borkhardt vom Haunerschen Kinderspital der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. "Die komplette Geninformation des Menschen ist nach Abschluss des humanen Genomprojektes ja vorhanden. Die direkte Umsetzung in RNA-Medikamente wäre konzeptionell sehr einfach." Warum doppelsträngige Erbgutschnipsel zum Abbau von Boten-RNA führen, ist noch nicht gänzlich geklärt. "Die Potenz der Regulation ist auf jeden Fall sehr hoch. Man kann ein Gen mit RNA-Interferenz komplett stumm schalten."

Vom Fachmagazin "Science" wurde die Methode deshalb vor drei Jahren zum wissenschaftlichen Durchbruch des Jahres gekürt. Millionen Euro Forschungsmittel wurden seither vergeben und etliche Patente angemeldet. Die Technologie hat jedoch noch ein großes Problem: "Bislang sind viel zu große Mengen RNA nötig, die Wirksamkeit ist nicht sehr effizient", sagt Meyer.

Wirksamkeit noch zu niedrig

In den kommenden Jahren wollen die "RIGHT"-Forscher die Stabilität der RNA erhöhen und genauer die Zellen treffen, die behandelt werden sollen. Neben der Dauerbehandlung bei Erkrankungen wie Krebs, Parkinson und HIV ist auch ein kurzzeitiger Einsatz bei Infektionen denkbar. "Zudem ließe sich die Wirksamkeit von Chemotherapien und Antibiotika erhöhen", sagt Meyer.

Bei Mäusen wurden durch Spritzen der siRNAs in Blutgefäße schon der Cholesterinspiegel gesenkt und Hepatitis-Infektionen bekämpft. "Allerdings haben einige Tiere die Gabe der großen Volumina der siRNA-haltigen Injektionslösung nicht überlebt", sagt Borkhardt, der die Methode für die Behandlung von Leukämie im Kindesalter erforscht. "Einem 70 Kilogramm schweren Menschen hätte man in wenigen Sekunden fünf Liter des Medikaments spritzen müssen."

Ein weiteres Problem sei, dass sowohl Krebszellen als auch Viren wahrscheinlich recht schnell Resistenzen gegen die RNA-Fragmente entwickeln würden - gegen die dann aber auch rasch ein neuer Inhibitor erzeugt werden könnte. "Es bleibt die Frage, ob es jemals gelingt, die RNA-Interferenz so einfach anzuwenden wie eine Kopfschmerztablette", gibt der Mediziner zu bedenken. "Unser Ziel ist, diese Frage in den nächsten vier Jahren im Zuge des "RIGHT"- Projektes zu beantworten."

Annett Klimpel/DPA