Wer nach Neapel will, kann den Zug von Rom nehmen, den Frecciarossa, den Roten Pfeil, der mit 300 Stundenkilometern in den Süden zischt. Kurz nachdem „Napoli Centrale“ ausgerufen wurde, wuselt Reinigungspersonal durch den Waggon und saugt jeden Brösel, jedes Staubkorn weg.

Und aus dieser nahezu klinischen Sauberkeit tritt man auf den Bahnsteig, von dort auf den Vorplatz, und schon steht man in einer Wolke aus Abgasen und aufgewirbeltem Dreck, im Rinnstein liegen zertretene Plastikflaschen und Kippen, es knattert und hupt von allen Seiten. Kein Auto ohne Beule, die Motorroller kreischen wie ein nervöser Wespenschwarm. Spontan will man umkehren, zurück in den Zug. Ab dem zweiten Besuch aber denkt man: endlich wieder in dieser Stadt, die ist wie keine andere.

Der Taxifahrer arbeitet natürlich auf Verhandlungsbasis: „Vierzig Euro!“ – „Zwanzig!“ – „Alora, dreißig!“, und für sein Geld bekommt man eine Exklusivfahrt durch die Gassen der Altstadt, deren Wände zusammenzurücken scheinen wie in einer Falle bei „Indiana Jones“. Passanten springen aus dem Weg, und der Fahrer hält nur, wenn er einen guten Bekannten grüßen will, den Barbier im Souterrain, „Ciaooo“, den Händler mit den gefälschten Napoli-Trikots, 15 Euro das Stück, „Ciao, ciao, ciao“. Ankunft an einem Platz im Centro storico, der Fahrer schlägt den Kofferraumdeckel zu, als gäbe es dafür Applaus wie auf dem Rummel, und dann steht man im Gewühl.

An der Fassade, die glänzt wie ein Stück Speck, das erste von zahllosen Graffiti von Neapels ewiger Nummer 10: Diego Maradona, so heilig wie sonst nur der Schutzpatron Januarius, der seine Hand über den Vesuv hält, auf dass die Stadt nicht so ende wie einst Pompeji. Davor eine Bar auf Rollen, der Spritz für drei Euro pro Becher, daneben ein Bücherbasar, der alles führt von Topolino (bei uns als Micky Maus bekannt) bis zum Gesamtwerk von Giovanni Boccaccio. Auf der Piazza Bellini spielt jemand die Trompete.

In Neapel, gegründet im Jahre 500 v. Chr., der heute drittgrößten Stadt Italiens, verteilt sich knapp eine Million Menschen auf rund 120 Quadratkilometern. Für Reisende, die gern Abstand halten, ist dies der völlig falsche Ort. Zu einer Seite bildet das Meer die Grenze, zur anderen das Gebirge, und dazwischen staut sich auf, was das Leben im Süden zu bieten hat: Eleganz und Abfall, Barock und Elend, Anmut und Getöse, Caravaggio und Camorra.

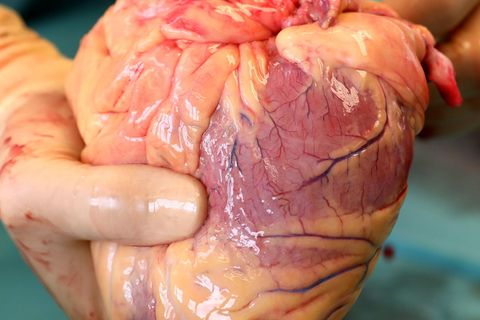

Durch die Stadt sind viele Herrscher gezogen, nach den alten Griechen und Römern die Langobarden, die Normannen, später die Habsburger, nach den Bourbonen kam Napoleon, 1860 eroberte Garibaldi die Stadt, 1922 folgte Mussolini mit seinen Faschisten, 1943 die Wehrmacht, die von den Neapolitanern davongejagt wurde. Mit den Jahrhunderten wuchs der Moloch, Schicht um Schicht, Kultur um Kultur. Wer abends durch die etwas entlegeneren Gassen der Altstadt geht, weiß nicht, ob er sich im Jahr 2025 oder 1925 oder gar 1425 befindet. Es ist wie Höhlensystem, das tief in eine andere Zeit zu führen scheint. Der Puls, der auf den Hauptstraßen so schnell schlägt wie das Herz der Tifosi nach einem Traumtor, wird hier ruhiger.

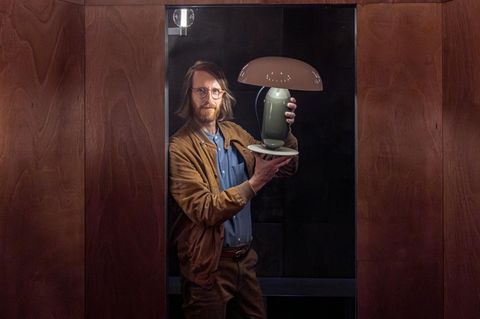

Das ist aber die Ausnahme, denn eigentlich lebt Neapel wie auf einer Überdosis Zucker, herbeigeführt von Sfogliatelle, süßen Blätterteigtaschen, einer kampanischen Spezialität. Will man diese Konzentration der Überforderung erfassen, braucht man Nerven und viel Zeit, die Stadt ist zu viel für einen einzelnen Menschen. Von daher ist es nur naheliegend, dass das Fotografen-Kollektiv Landmarker gleich 17 Fotografinnen und Fotografen losgeschickt hat, eine Woche lang Wege, Plätze, Hügel zu erkunden.

Neapel gilt als verrufen, besonders wegen der Mafia. Wie viel von der Rechnung für die sagenhaft köstliche und überhaupt nicht teure Pizza wird später von einem Handlanger eingesammelt? Wer gibt den Auftrag, die Berge an Mülltüten abzutragen, die sich auf den Plätzen stapeln? Über den Dächern hängt eine ständige Ambivalenz, der man nicht entkommt, die man aber auch nie zum Tischgespräch machen sollte. Ihre Bewohner leben damit, mal bäuerlich duldend, mal wortreich tönend.

Ein Gang zum Meer, mit Espresso-Stopp im Gran Caffè Gambrinus, einem Jugendstilpalast, in dem sich die Insta-Selbstdarsteller fotografieren, und weiter, vorbei an den steinernen Löwen vor der Kirche San Francisco di Paolo. Am Ufer, befestigt mit gewaltigen Quadern, beobachtet man die Stadtbadenden, die ihr Handtuch auf dem blanken Stein ausgebreitet haben.

Die Härte der Stadt geht hier über in das ewige, gleichgültige Blau des Meeres.

Und direkt vor aller Augen, am unteren Ende der Bucht, spuckt der Vesuv eine fröhliche Wolke in den Himmel. In Neapel zu sein, in dieser wunderherben Schönheit, heißt ja auch: Es liegt stets ein Ausbruch in der Luft. Aber er passiert nicht heute.

17 Kameras, eine Stadt

Die Gruppe "Landmarker" ist ein Zusammenschluss von mehreren Fotografinnen und Fotografen. Stets im Rudel brechen sie auf zu Fotoexpeditionen in besondere Städte, etwa Istanbul, Prag, London, Venedig, Riga und Bangkok. Neapel besuchte das Kollektiv im Herbst 2024. Sollten Sie nachzählen: Ja, es sind 18 Personen auf diesem Bild – eine der Frauen reist stets ohne Kamera, aber als guter Geist der Gruppe mit. Nächstes Landmarker-Ziel ist Tirana.