In Serbien tobt ein Kampf, der eigentlich vor gut zwei Jahren beigelegt wurde. Damals blies die Regierung ein milliardenschweres Lithium-Projekt wegen Umweltbedenken der Bevölkerung ab. Nun stehen sich Aktivisten, Bürger und die Regierung wieder gegenüber. Erneut dreht sich alles um eine Frage: Darf der mindestens vier Milliarden Euro teure Schatz im Jadar-Tal gehoben werden?

Immer noch fürchten Bevölkerung und Aktivisten in Serbien, der Abbau des Rohstoffs könnte das Grundwasser verseuchen. Daher hatte die Regierung dem britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto zunächst die Abbaulizenz entzogen. Zwei Jahre später rudert sie zurück, weil das Verfassungsgericht die Entscheidung für unzulässig erklärte.

Heute kann das Projekt niemand mehr boykottieren – auch nicht Tausende Demonstranten, die die Mine mit ihren Protesten zu einem europäischen Schauplatz für ein weltweites Dilemma gemacht haben. Lithium ist kein seltener Rohstoff, aber in Zeiten, in denen der Klimawandel auf nachhaltige Lösungen drängt, gefragter denn je. Ohne Lithium wäre der technische Fortschritt der letzten Jahrzehnte wohl unmöglich gewesen. Für Europa wird es gerade deshalb zum Symbol im Kampf gegen den Klimawandel und die Marktmacht Chinas. Umweltschützer sehen darin ein weiteres Sinnbild für den Raubbau an unserem Planeten.

Keine Mobilitätswende ohne Lithium

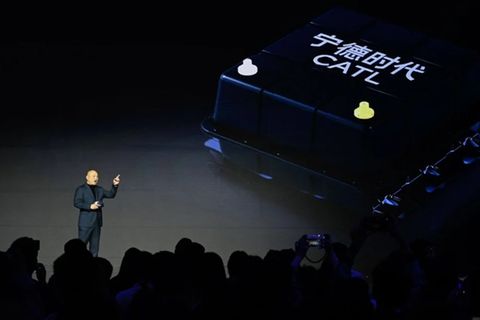

Das Leichtmetall wird als Gestein in Minen abgebaut oder aus Solevorkommen in Salzseen gewonnen. Die E-Autoindustrie hat sich zum größten Abnehmer entwickelt, denn für die Batterien der elektrischen Fahrzeuge, für Mobilitätswende und Klimaziele ist Lithium unentbehrlich.

Der Bedarf ist bereits groß und wird weiter steigen. Denn um die Klimaziele einzuhalten, müssen auf europäischen Straßen bis zum Jahr 2030 mindestens 30 Millionen Elektrofahrzeuge rollen, gut die Hälfte davon allein in Deutschland, so steht es in den EU-Vorgaben. Laut Eurostat fehlen der EU noch mehr als 25 Millionen E-Autos bis dahin. Wie viele Tonnen Lithium dann gebraucht werden, ist nicht ganz klar. Zwischen fünf und zehn Kilogramm des nicht nachwachsenden Rohstoffes sind pro Stromer nötig.

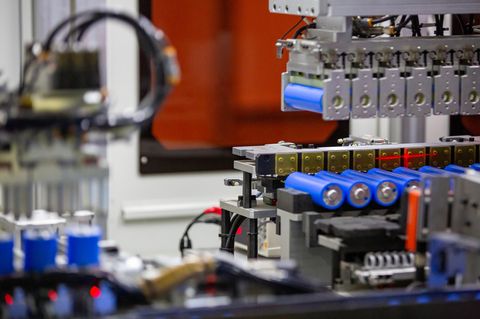

"Die meisten Mengen werden heutzutage in Produkten wie Lithium-Ionen-Batterien importiert", erklärt Johannes Klinge. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Öko-Institut beschäftigt sich unter anderem mit Rohstoffabbau, -recycling und Lithium-Ionen-Batterien, hat am MEET-Batterie-Forschungszentrum der Universität Münster promoviert und sagt, der genaue Verbrauch ließe sich deshalb nur grob schätzen.

Die Kommission rechnet damit, dass EU-weit bis 2030 mindestens zwölfmal so viel Lithium benötigt wird wie heute. Bis 2050, wenn Europa endgültig klimaneutral sein soll, könnte sich die Nachfrage noch einmal verdoppeln.

Der Weg zum eigenen Lithium ist lang

Auf dem Weltmarkt zählt Europa nicht zu den führenden Lithium-Exporteuren. Die mit Abstand größte Exportnation ist Australien, gefolgt von Chile und China. Letzteres ist Europas und auch Deutschlands Hauptversorger. Im Jahr 2023 gab die Bundesrepublik mehr als neun Milliarden Euro für chinesische Akkus aus. Der Großteil entfiel dabei auf Lithium-Ionen-Batterien.

Das soll sich künftig ändern. Einer Prognose des Thinktanks Transport & Environment zufolge könnte Europa die heimische Nachfrage nach Batterien bis 2027 vollständig selbst decken. Darauf deuten zumindest die geplanten Produktionszahlen der europäischen Batteriefabriken hin.

Und trotzdem wäre die Staatengemeinschaft weiterhin auf Lithium-Importe anderer Länder angewiesen. Denn die europäischen Reserven reichen aus mehreren Gründen nicht aus.

Laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe gibt es in Europa bis zu 20 nutzbare Lithium-Vorkommen. Neben dem Jadar-Tal in Serbien gelten auch die Koralpe in Österreich sowie Finnland, Portugal und Frankreich als vielversprechende Kandidaten. Auch in Deutschland gibt es mehrere Projekte. Im Vergleich zu den Ländern Lateinamerikas sind die europäischen Ressourcen aber gering. Das hat die EU-Kommission auch bei ihren Importvorgaben im Critical Raw Material Act, der die Versorgung mit kritischen Rohstoffen sicherstellen soll, berücksichtigt. Demnach sollen mindestens zehn Prozent des Rohstoffs aus dem europäischen Bergbau stammen. Der Rest muss aus Drittländern importiert werden. Dabei dürfen nicht mehr als 65 Prozent von einer einzigen Exportnation geliefert werden.

Die eigene Versorgung steht aber noch aus weiteren Gründen auf der Kippe. "Mancherorts sind die Vorkommen bisher noch nicht erschlossen worden, andernorts wird die Technik, um den Rohstoff abzubauen und aufzureinigen, noch entwickelt und an einigen Stellen ist auch noch nicht ganz sicher, ob das Leichtmetall überhaupt abgebaut werden darf", zählt Batterieexperte Klinge vom Öko-Institut die Hürden auf.

Sind die Vorkommen erschlossen, könne es bis zu zehn und 15 Jahre dauern, bis das Metall abgebaut wird. Weil es mit der Mobilitätswende aber schneller gehen muss, möchte die EU zumindest das Genehmigungsverfahren beschleunigen.

"Die Frage ist nur, inwiefern bei den zuständigen Ämtern Kapazitäten für die Genehmigungen geschaffen werden können", gibt Klinge zu bedenken. Nicht in allen Ländern werde noch viel Bergbau betrieben. Auch für Deutschland gelte das größtenteils nicht mehr. "Deshalb fehlen oft die Kompetenzen und Expert*innen, um die Genehmigungen schnell durchzuführen."

Das Umwelt-Klima-Dilemma

Und dann wären da noch die Kritiker, für die der Traum vom grünen Auto mit dem Lithiumabbau endet. In Lateinamerika bemängeln Umweltaktivisten etwa, dass der Bergbau die Natur zerstört. Ein Knackpunkt ist auch der hohe Wasserverbrauch. Je nach Gewinnungsmethode werden pro Kilo mehrere hundert bis tausend Liter benötigt. Auf den ersten Blick schadet der Lithiumabbau dem Planeten also mehr, als er nützt.

"Rohstoffabbau ist immer mit Eingriffen in die Natur verbunden", gibt auch Klinge zu bedenken. Die E-Mobilität allgemein deshalb zu diskreditieren, sei aber auch nicht richtig. Immerhin sei der Wasserverbrauch für ein Fahrzeug in der Gesamtproduktion, egal ob Elektro oder Verbrenner, sehr hoch. Weitaus problematischer seien jedoch die Umweltauswirkungen der Förderung und Nutzung von Erdöl, die auch enorme Mengen Treibhausgase produziert. Zwar arbeiten Firmen weltweit bereits am grünen Stahl, aber auch hier ist der Weg noch weit.

Fahrräder und Züge wären definitiv die umweltfreundlichere Alternative. "Aber wenn es um Autos geht, kommen wir an Fahrzeugen mit elektrisch betriebenem Antrieb", sagt Klinge. Die Verbrenner sind den alternativen Fahrzeugen wegen ihrer hohen Emissionen deutlich unterlegen. Rohstoffe wie Erdöl lassen sich auch nicht recyceln.

Lithium dagegen schon. Daten des Fraunhofer-Instituts zufolge könnten 2040 rund 15 Prozent des Rohstoffs wiederverwertet werden. Laut US Geological Report versuchen sich bereits 50 europäische Unternehmen an der Wiederverwertung. Technisch ist das aber noch eine Herausforderung, weil es verschiedene Batterietypen, aber noch keine standardisierte Recyclingmethode gibt. Sollte sich das in naher Zukunft ändern, könnten zwischen 50 und 80 Prozent des Lithiums einer Batterie recycelt und möglicherweise die eine oder andere Lithium-Mine eingespart werden.