Horst Rieche lernte als Kind den Gesang der Vögel. Jeden Sommer begleitete er den alten Hirten auf die Weide. Mittags, wenn sie sich im Schatten der Bäume ausruhten, brachte der Alte ihm Namen bei. Hänfling, Stieglitz, Dompfaff. Der Hirte erzählte ihm von den Zeisigen, die sich leicht auch Zuhause halten lassen, und von den sehr viel schwierigeren Buchfinken mit ihrem sturen Charakter.

Seitdem hat der 74 Jahre alte Horst Rieche mehr als 200 Buchfinken großgezogen, und sein Jahr nach ihrem Leben getaktet: Im Sommer züchtet er die Vögel, im Herbst und Winter bringt er ihnen Gesänge bei, im Frühjahr trainiert er sie für Wettbewerbe. Der wichtigste davon findet jedes Jahr Ende Mai statt, in diesem Jahr Pfingsten.

Um fünf Uhr früh rollt Rieche mit seinem Peugeot in die Morgendämmerung. Er trägt einen Filzhut und eine Lederjacke, am Kragen steckt eine Buchfinken-Brosche, sie soll Glück bringen. Er drückt aufs Gas, der Wagen beschleunigt, da singt es vom Beifahrersitz. "Nicht so doll, Kumpel", sagt Rieche, dreht sich zum Käfig neben sich und tätschelt das weiße Baumwolltuch, das die Gitterstäbe verdeckt. "Nachher erst." Der Vogel auf dem Beifahrersitz ist 13 Jahre alt und der Beste aus seinem aktuellen Kader – 316 Schläge in einer halben Stunde, damit krönte er Rieche schon einmal zum König. Heute, an diesem Frühsommertag, soll das erneut gelingen, wochenlang haben die beiden dafür trainiert.

Buchfinken: Welcher singt am schönsten?

Eine viertel Stunde fährt Rieche von seinem Zuhause nach Benneckenstein im Harz, vorbei am örtlichen Netto und dem höchsten Berg im Norden Deutschlands, dem Brocken. Kurz nach dem Ortsschild biegt er ab auf einen Schotterweg in Richtung Wald. Unter Fichten und Birken steht das Vereinsheim der Finker. Außen schält sich die Farbe vom Holz, innen überlagert der Geruch von frischem Kaffee und Wurst den von feuchtem Polster. Vierzehn Männer und eine Frau haben sich versammelt, um am sogenannten Finkenmannöver teilzunehmen, einem Wettbewerb, bei dem sie sich miteinander messen: Welcher Vogel singst am schönsten? Welcher am häufigsten? Welcher hat die vollste Stimme?

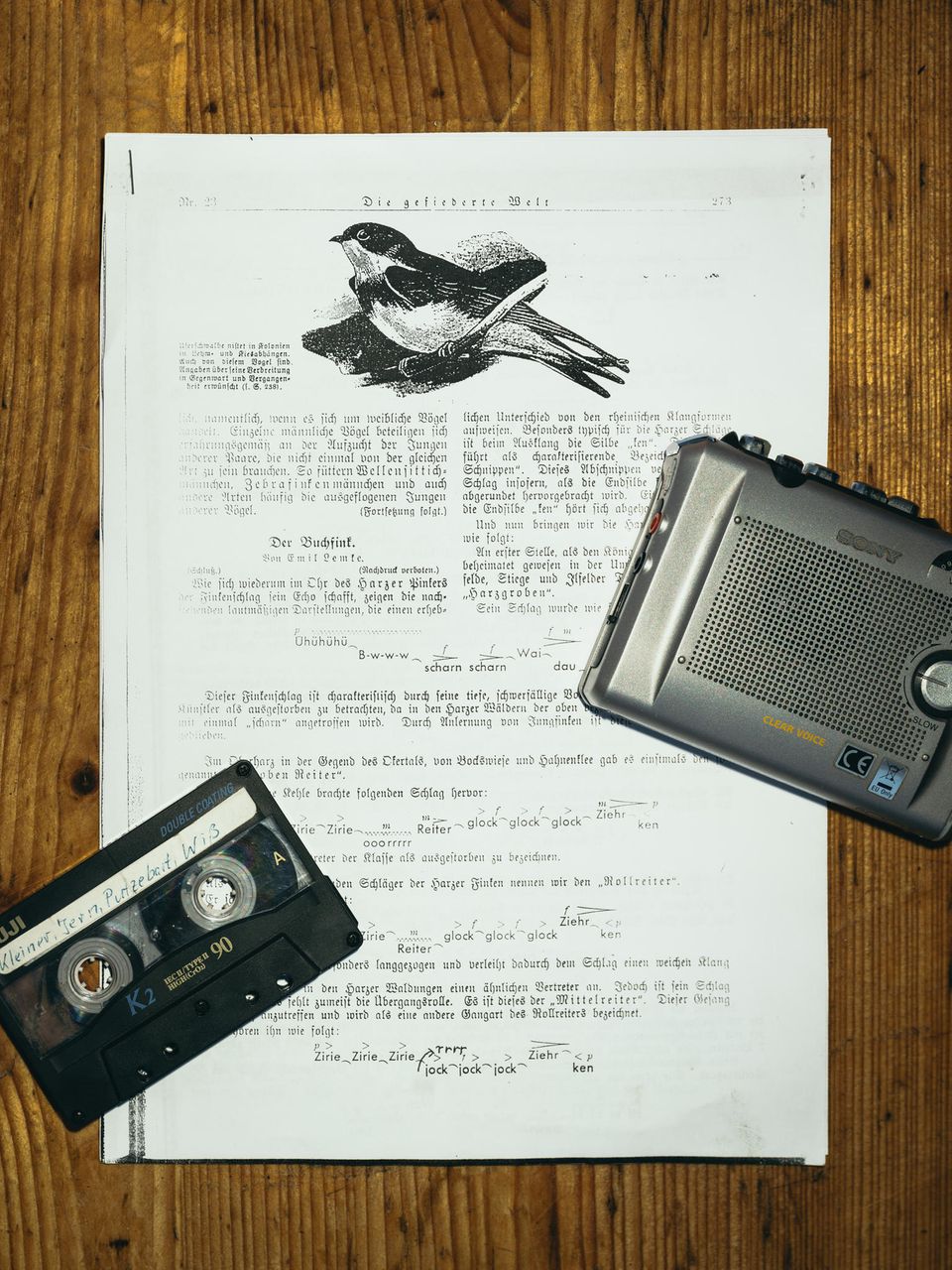

Vierzehn Männer, eine Frau, es gab Zeiten, da waren sie über hundert, aber der Kreis derer, die Finken großziehen, ist klein geworden. Davon erzählen heute nur noch schwarz-weiße Fotos. Die Zeit war schon immer der ärgste Feind der Traditionen und Bräuche – es gab aber auch schon immer die anderen, die Bewahrer. Horst Rieche ist so einer. Seit 54 Jahren züchtet er Buchfinken und bringt ihnen mit Tonbandaufnahmen Gesänge bei. In seinem Keller hängen dutzende Medaillen und Holzteller, in die "Finkenkönig" eingraviert ist, er hat einen ganzen Ordner voller Urkunden gesammelt. Wie oft er schon gewonnen hat? Weiß er nicht, sagt er, was sind schon Preise.

Der Finkenkönig sucht einen Nachfolger

Seit Jahren sucht er jemanden, den er für die Finken begeistern kann. Seine Tochter findet keine Zeit mit ihren zwei Kindern, sein Sohn ist nach Australien ausgewandert. Bei einem seiner Besuche in den Grundschulen der Region, habe er einen Jungen gewinnen können. "Drei, vier Jahre hat der mitgemacht, dann waren Mopeds und Mädchen interessanter." Es sei heute einfacher, einem Sportverein beizutreten, sagt Rieche, da könne man auch mal nicht kommen. "Einen Vogel muss man jeden Tag versorgen", sagt er. "Für manche ist das schon zu viel." Und trotzdem sucht er weiter, besucht weiter Grundschulen, um jungen Menschen vom Gesang der Vögel zu erzählen. "Ich werde weitermachen, bis ich nicht mehr füttern kann."

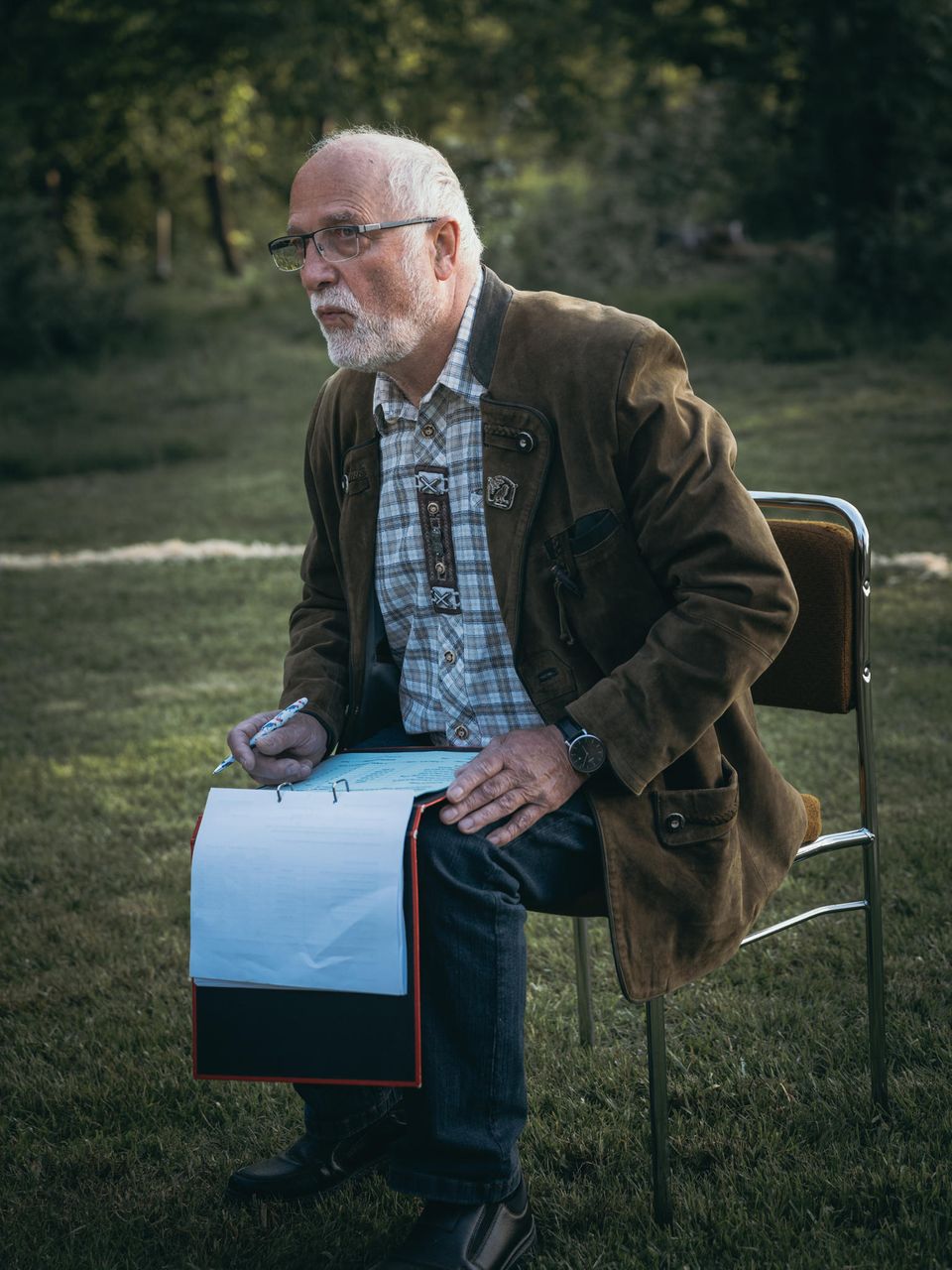

6:03 Uhr, erste Disziplin, Schönsingen. Drei der ältesten Finker sitzen in einem Kreis aus Sägespänen, der Grenze zwischen Jury und Zuschauer. Das Schönsingen gilt als Königsklasse des Wettbewerbs. Stimmhöhe, Geschwindigkeit, Silben; all das bewerten die drei Männer. Die Finker stellen nach und nach ihre Käfige auf den Tisch, sie sind verhüllt. Die Vögel darin können aber immer noch hören, deshalb funktioniert an diesem Morgen alles mit den Händen. Eine Armbewegung nach unten bedeutet: Vogel abstellen, eine nach oben: die fünf Minuten Gesangszeit sind abgelaufen. 100 Punkte gibt es maximal. Vier Käfige lang nickt die Jury über Papierbögen und trägt Zahlen ein. Dann ist Horst Rieche dran.

Wenn der Buchfink den Endschnörkel vergisst, gibt es Punktabzug

Er tritt nicht mit dem 13-Jährigen vom Morgen an, "er schnippt im Alter auch fast nicht mehr", sagt Rieche. Damit meint er die letzte Silbe im Gesang, den Endschnörkel. Vergisst ein Vogel den, zieht die Jury fünf Punkte ab. "Dann kann man nicht mehr gewinnen." Deshalb setzt Rieche jetzt den jüngsten seines Kaders, seinen Dreijährigen. Er hat ihn schon gestern Abend hergebracht.

"Wenn er will, kann er zwei Gesänge", flüstert Rieche zu einer Zuschauerin. "Beide sind im Harz schon ausgestorben." – "Zwitschern Sie ihm die vor?", fragt sie. Er erklärt, dass Vögel ähnlich singen lernen, wie Menschen sprechen: Sie ahmen nach, was sie hören. In der Natur sei das ihr Vater, bei ihm ein Tonband mit alten Gesängen. Das spielt er ihnen in ihren ersten Monaten jeden Tag ein paar Minuten lang vor. Was sie da lernen, singen sie ihr Leben lang.

Krallen tippeln, ab und zu schlagen Flügel. Zwei Minuten noch. "Er singt still heute", sagt Rieche und geht in kleinen Schritten auf und ab, schüttelt immer wieder den Kopf: "Dabei kann er so schön, wenn er will."

Heute will der Buchfink nicht singen

Um 6:23 Uhr ist der Dreijährige disqualifiziert, der einzige Vogel an diesem Morgen. Wer nicht singt, den kann man nicht bewerten. Rieche atmet laut ein, dann nimmt er den Käfig vom Tisch. "Na komm, Kumpel."

Bei jedem Treffen in den vergangenen Monaten betonte er, dass es ihm ums Dabeisein gehe, nicht ums Gewinnen. Doch heute als Letzter enden? Rieche holt den 13 Jahre alten Finken, er soll retten, was der Junge nicht geschafft hat. Schließlich hat er schon so viele Jahre investiert.

Als Jugendlicher kaufte Rieche sich seine ersten Waldvögel in einer Zoohandlung, ein paar Jahre später kamen dann die Buchfinken dazu. Da war er gerade 20 und arbeitete als Kfz-Mechaniker im örtlichen Forstbetrieb. Einer seiner Kollegen erzählte ihm von seinen Finken, lud ihn zu sich nach Hause ein und schenkte ihm einen. "Das war der grobe Bertram", sagt Rieche. 18 Jahre ist der alt geworden, er hat mir die Mehlwürmer aus der Hand gefressen. "So einen Vogel hat man wahrscheinlich nur einmal im Leben."

Die Vögel können im Dialekt singen

Seitdem züchtet Rieche Buchfinken. Er weiß, dass sie Wildschweinhaare fürs Nest mögen, und Südwestwind lieber haben als Ostwind. Dass sie in Dialekten singen und ein Vogel aus dem Schwarzwald einen aus dem Harz vielleicht nicht versteht.

Aber warum ausgerechnet Buchfinken, einen der häufigsten Vögel Europas? Er sagt, das sei eigentlich Zufall gewesen, erst der alte Hirte, dann der Kollege in der Werkstatt. Bei ihm Zuhause, ein paar Wochen vorher, merkt man, dass das so nicht ganz stimmt.

In jedem Zimmer steht ein Käfig: auf der Badewanne, neben der Waschmaschine, auf dem Schreibtisch. An der Wand hinterm Küchentisch hängen Teller, auf alle sind Buchfinken oder Kohlmeisen gemalt. Nur die Uhr kann gerade nicht jede volle Stunde mit einem anderen Zwitschern ankündigen, sie ist kaputt. Rieche wird sie reparieren. Er arbeitet gerne mit den Händen. Im Schuppen steht ein 40 Jahre altes Moped, er hat es für seinen Enkel hergerichtet. Das nächste Projekt ist das Motorrad im Keller, Rieche hat es für 800 Euro gekauft und will es restaurieren. Die Voliere im Garten hat er selbst gebaut: 20 Quadratmeter, doppelt verzäunt, damit die Eulen nicht nach seinen Vögeln schnappen.

Das Testosteron färbt die Schnäbel blau

Jedes Jahr Anfang April holt er seine Männchen ins Haus. In dieser Zeit sind die sonst geselligen Vögel aggressiv. Wenn die Tage länger werden, steigt das Testosteron in ihrem Körper, das den Gesang aktiviert und ihre Schnäbel blau färbt. Für Rieche das Zeichen, seine Tiere voneinander zu trennen.

Egal aus welchem Zimmer sie singen, Rieche weiß nach Sekunden, welcher Vogel es ist und wie der Gesang heißt. Auch wenn er gerade mit jemandem spricht, unterbricht er sich, um zuzuhören. "Rollweida, schöner Gesang", kommentiert er dann, oder "Putzebart, den habe ich am liebsten." Rollweida, Putzebart, Weizaptier, Reiterspazier, die ersten Finker haben den Gesängen der Vögel diese Namen gegeben. Rieche benennt seine Finken nach diesen Melodien.

"Die können ganz schön laut werden, die Jungs", mahnt ihn manchmal seine Frau. Wenn er vom Aufwachen mit Vogelgesang schwärmt, antwortet sie, die pensionierte Lehrerin für Chemie und Mathe, pragmatisch: "Ohropax rein und gut." Birgit Rieche hat sich daran gewöhnt, dass ihr Horst vor lauter Vögeln manchmal sogar vergisst, dass die Enkel kommen. Seit 51 Jahren sind sie verheiratet, aber die Finken waren vor ihr im Leben von Horst, sagt sie, "ich kenne ihn nicht anders."

Zweite Disziplin im Wettbewerb: Kampfsingen

Auf dem Wettbewerb stellen die Finker ihre Käfige für den nächsten Wettkampf aneinander, 7:26 Uhr, zweite Disziplin, Kampfsingen. Es gewinnt, wessen Vogel innerhalb einer halben Stunde am häufigsten singt. Das ist einfacher als das Schönsingen, deshalb setzen manche Finker in dieser Disziplin gleich mehrere Vögel. Vor jedem Käfig steht, kniet oder sitzt ein Finker; viele im Campingstuhl, manch einer auf seinem Rollator.

Etwa Hundert Zuschauer umringen die Käfige, die meisten so alt wie die Finker selbst. Da sind Regina und Dieter aus einer nahen Kleinstadt, 68 und 71 Jahre alt, sie kamen schon hierher, als Teile des Harzes noch zur DDR gehörten. Da sind Margot und Franz aus Magdeburg, 81 und 86 Jahre alt, die 1963 zum ersten Mal hier waren. Die einzigen jungen Menschen an diesem Maimorgen wandern mit Bollerwagen und Bier am Wettbewerb vorbei.

Haben Buchfinken Persönlichkeitsrechte?

Vielleicht sind sie sogar froh, wenn mit den Finkern irgendwann auch ihre Tradition ein Ende hat. Wildtiere in Käfige sperren? Das passt für Viele nicht mehr in diese Zeit, in der Persönlichkeitsrechte für Tiere zu fordern kaum noch radikaler erscheint, als die Forderung nach einer Mittagspause oder geregelter Arbeitszeit. Rieche, der Bewahrer, sieht das natürlich anders. "Finken gehören im Harz seit langem zum Leben der Menschen." Im 17. Jahrhundert sollen die Bergleute die Vögel mit in die Gruben genommen haben, weil sie mit Rufen reagierten, wenn explosives Methan hineinströmte. Tagsüber sicherten die Vögel den Bergleuten so das Leben, abends ihre Freizeit. Man hat sie mitgenommen, wenn man sich in der Gastwirtschaft auf ein Glas Bier getroffen hat, erzählt er. Im 18. Jahrhundert folgten die ersten Wettstreite. Vor zehn Jahren nahm die UNESCO das Brauchtum als immaterielles Kulturerbe auf, um es zu schützen.

"Finkenfreunde Achtung, und streichen!" Die Finker beugen sich über ihre Zettel. Einer wird in der nächsten halben Stunde alle fünf Sekunden seinen Stift ansetzen, drei werden am Ende eine leere Karte abgeben. Rieche läuft durch die Menge. "Ein bisschen über die Schultern schauen, nicht dass es am Ende Querelen gibt." Er verwendet oft alte Begriffe, "Querelen" statt Streit, "Altvorderen" satt Vorfahren.

Nach 15 Minuten, hat sein Vogel 100 Mal gesungen. Ein paar Käfige weiter hat ein anderer doppelt so viel geschafft. "Läuft nicht so", murmelt Rieche. Er wirkt trotzdem zufrieden, schließt die Augen und hört den Gesängen zu, wie sie sich miteinander mischen, wie die Töne mal heller klingen und mal dunkler, mal höher und mal tiefer, wie die Melodien ineinandergreifen, und zu einem Kanon wachsen.

Im Alltag hat Horst Rieche keine Worte für Musik, nicht für die Vier Jahreszeiten von Vivaldi und auch nicht für die Filmmusik von Oliver Twist. "Aber wenn ich die Augen zu mache, kann ich das fühlen."

Nach 30 Minuten das letzte Kommando: "Achtung Finkenfreunde, Streichen beenden!" Rieches Champion hat 183 Schläge geschafft; siebter Platz. Im nächsten Jahr will er ihn trotzdem wieder setzen.