Die unheimliche Krankheit befiel die slowenische Fußballnationalmannschaft im vorigen Jahr. Gleich elf Spieler hatte es erwischt. Betroffen waren nicht die unter Kickern üblichen Gebrechensorte wie Gelenke, Bänder oder Muskeln. Dieses Mal war es die Haut: Furunkel hatten die Athleten entstellt. Das Fernsehen zeigte mitleiderregende Bilder von tiefen Kratern in den Gesichtern der Spieler.

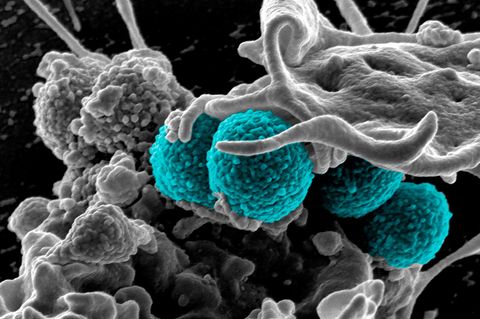

Als Verursacher identifiziert wurde ein spezieller Stamm des Bakteriums Staphylococcus aureus - für Infektionsexperten ein alter Bekannter. Seit Jahrzehnten entwickelt der Erreger Resistenzen gegen immer mehr Antibiotika und kann so vor allem geschwächte Patienten in Krankenhäusern attackieren. Fälle wie jene der slowenischen Fußballer und zwei gerade veröffentlichte Studien zeigen jedoch, dass es Anlass zu neuer Sorge gibt: Immer häufiger werden die widerstandsfähigen Keime auch außerhalb von Klinikmauern ausgemacht. Und: Sie können dort gefährliche Krankheiten auslösen, mit denen sie bislang niemand in Verbindung gebracht hat.

Die Ergebnisse der beiden neuen Untersuchungen seien "ein weiteres Zeichen dafür, dass die Bazillen gewinnen", sagt der amerikanische Infektiologe Loren Miller in der "Washington Post". Und er muss es wissen. Miller ist Autor einer der Studien, die kürzlich im "New England Journal of Medicine" ("NEJM") veröffentlicht wurden. Sie zeigt eine neue Fähigkeit der Erreger: Staphylokokken sind nicht nur für Abszesse und Furunkel in der Haut verantwortlich, sondern können auch das Weichteilgewebe befallen und sich dort ausbreiten. Sie fressen sich gleichsam durch Muskeln, Fett und Bindegewebe und lassen das Gewebe verfaulen. Wird nicht frühzeitig dagegengehalten, stirbt der Betroffene.

Die zweite Arbeit im "NEJM" legt den Schluss nahe, dass die gut gewappneten Bakterien in den USA inzwischen weit verbreitet sind: Bis zu 20 Prozent aller resistenten Staphylokokken gefährden die Menschen außerhalb von Krankenhäusern. Bis dahin ging man von einem ähnlich geringen Anteil wie in Deutschland aus. "Nach den uns vorliegenden Zahlen haben diese resistenten Keime außerhalb von Kliniken einen Anteil von etwa einem Prozent", sagt Wolfgang Witte, Mikrobiologe am Robert-Koch-Institut (RKI). Gleichwohl seien sie auch eine Bedrohung für Deutschland. Etwa 90 Fälle hat Witte am RKI bislang mikrobiologisch untersucht. Die meisten Infektionen beschränkten sich auf die Haut. Doch gebe es bereits einen ersten Verdachtsfall, bei dem die Keime das Weichteilgewebe befallen haben. Und bei acht Patienten verursachten sie eine seltene, aber dramatische Komplikation: eine schwere Lungenentzündung. Wird diese auch nur etwas zu spät diagnostiziert, kann das die schlimmsten Folgen haben. Eine Frau starb.

Den slowenischen Fußballern hingegen konnte geholfen werden - mit dem Skalpell und mit Antiobiotika, gegen die die Keime nicht resistent waren. Noch nicht.