"Himmel, was machst du da?", durchfuhr es sie, kurz bevor es so weit war. Doch Claudia Ott (Name geändert) hatte jahrelang auf diesen Moment hingefiebert, jedes Für und Wider abgewägt. Jetzt sollte es auch passieren.

Ein dünner Schlauch wurde in ihre Gebärmutter geführt. Dann suchte sich der Samen eines Fremden den Weg zu ihrer Eizelle.

Kurz nach ihrer ersten Insemination, so wird die Behandlung genannt, stand die 37-Jährige wie berauscht auf dem Flur der Reproduktionsklinik und konnte es kaum fassen: "Ich habe es wirklich getan!" Euphorisiert flog die alleinstehende Frau zurück nach München - und wartete, was der Schwangerschaftstest zeigen würde.

Claudia Ott, die als Controllerin arbeitet, ist weder eine Karrierefrau, die nur vergessen hat, rechtzeitig Kinder zu kriegen, noch eine Emanze, die lieber ohne Mann Kinder großziehen will. Dass sie das Kind nur als Männerersatz wolle, musste sie sich auch mehr als einmal anhören. Doch Claudia geht es schlichtweg wie vielen Frauen ihres Alters: Sie hat den Richtigen nicht gefunden, will deswegen aber nicht auf Kinder verzichten. Als ihre letzte Beziehung in die Brüche ging, war sie Anfang 30. Damals setzte sie sich ein Limit: "Wenn ich bis 35 keinen Mann gefunden habe, probiere ich es mit einer Samenspende."

Sie wurde alleine 35.

"Spender in Deutschland leben gefährlich"

Familientherapeutin Petra Thorn berät Paare und Singlefrauen bei der Familienplanung mit Spendersamen. Seit etwa vier Jahren kommen immer mehr alleinstehende Frauen in ihre Praxis. In den Gesprächen geht es darum, inwieweit die Frau sich zutraut, die emotionale Achterbahnfahrt überstehen zu können, die solch eine Behandlung bedeutet - und ob sie genügend finanzielle, soziale und emotionale Ressourcen hat, um ein Kind alleine großzuziehen.

Recht auf Auskunft

Der Bundesgerichtshof hat am 25.1.2015 entschieden, dass ein Kind, das durch eine Samenspende gezeugt wurde, unabhängig von seinem Alter von der Reproduktionsklinik Auskunft über die Identität des anonymen Spenders verlangen kann.

Was ist mit dem Recht des Spenders auf Anonymität?

Dieses steht dann dem Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung gegenüber, dem vor Gericht meist ein höheres Gewicht zukommt.

Was, wenn es keine Daten über den Spender gibt?

Nach altem Recht müssen die Dokumente 10 Jahre aufbewahrt werden, seit 2007 sind es sogar 30 Jahre. "Clevere Mediziner haben im Jahre 2007 alle 10 Jahre alten Unterlagen vernichtet. Wer also vor 1997 anonym gezeugt wurde, hat schlechte Aussichten, Auskunft zu erhalten", sagt Juristin Susanne Benöhr-Laquer.

Um ein Kind zu bekommen, gehen viele Frauen ins Ausland. Samenspenden sind für Singlefrauen und Lesben in Deutschland zwar nicht verboten, aber für diese Personengruppen schwierig zu bekommen. Nachdem der Bundesgerichtshof Anfang des Jahres urteilte, dass ein Samenspenderkind in jedem Fall Auskunft über den biologischen Vater verlangen kann, sind Ärzte und Spender vorsichtiger geworden. Denn ist der Spender bekannt, hat das Kind die Möglichkeit, ihn auf Unterhalt zu verklagen. Können der Arzt oder die Klinik keine Auskunft über den Spender geben, sind auch sie auf Schadensersatz verklagbar. "Spender in Deutschland leben gefährlich", sagt Susanne Benöhr-Laqueur, Rechtsanwältin für Zivil- und Familienrecht, die sich viel mit reproduktionsmedizinischen Fragen beschäftigt.

Als Claudia einen Arzt fand, der ihr helfen wollte, verlangte er dafür die Unterschrift irgendeines Mannes, der die Vaterschaft anerkennt. Claudia fragte ihren guten Freund Kay. Der sagte zu. Eine Notarin setzte einen Vertrag auf, der ausschließen sollte, dass Kay unterhaltspflichtig würde. Ein Vertrag, der einer Klage niemals standgehalten hätte: Erkennt ein Mann die Vaterschaft an, so muss er wie ein leiblicher Vater für den Unterhalt des Kindes sorgen, auch wenn dieses mit dem Samen eines Dritten gezeugt wurde. "Verantwortungslos", findet Benhör-Laquer das Vorgehen des Arztes und der Notarin.

Claudia wusste um die Gegenstandslosigkeit des Vertrags, doch sie war sich sicher, dass es nie zu einer Klage kommen würde. "Deswegen war es okay für mich", sagt sie. Nicht zuletzt, weil die Unterschrift ihre einzige Chance war, in Deutschland eine Samenspende zu bekommen.

Am Tag der Unterzeichnung war Kay wie vom Erdboden verschluckt. Bis heute hat Claudia nichts mehr von ihm gehört. Sie fühlte sich allein gelassen. Von Kay, aber auch vom deutschen Rechtssystem, das Solofrauen den Kinderwunsch verweigert.

Dänen respektieren Singlefrauen mit Kinderwunsch

Im europäischen Ausland ist die Rechtslage weniger schwammig oder lückenhaft. In Dänemark etwa haben Spender keine Verpflichtungen gegenüber dem Kind, die Spendenbereitschaft ist entsprechend höher. Der Reproduktionstourismus boomt daher: Allein in die Kopenhagener Fertilitätsklinik Stork kamen 2014 knapp 300 Frauen aus Deutschland, die meisten alleinstehend oder lesbisch. Nachdem Claudia weitere Optionen, wie einen One-Night-Stand oder eine private Samenspende aus dem Internet, durchgespielt und als "nicht geeignet" abgehakt hatte, stand nur noch eine Option auf ihrer Liste: die Samenspende im Ausland. 2010, zwei Jahre nach ihrem 35. Geburtstag, flog sie nach Kopenhagen.

Kurz darauf kam auch Ricarda Lichtenberg (Name geändert) in die Klinik. Acht Jahre war die 44-Jährige mit einem Mann zusammen, der schon ein Kind hatte und kein zweites wollte. Lange hatte sie gehofft, er würde seine Meinung ändern. Schließlich trennte sie sich schweren Herzens von ihm, um alleine ein Kind zu bekommen. Zwei Jahre hatte sie von da an noch, um ihren Wunsch zu erfüllen. Mit 46 Jahren ist Schluss, dann können auch die Dänen nichts mehr für den Kinderwunsch deutscher Frauen tun. "Zehn Mal probiere ich es. Wenn es dann nicht klappt, wird es ohnehin nichts", sagte sich die Eventmanagerin. Ihren Plan B hatte sie damals schon vorbereitet und einen Kurs für Auslandsadoption und Pflegekinder besucht.

Im Erstgespräch mit der Kinderwunschklinik wurde Ricarda zu ihrer Gesundheit und Voruntersuchungen befragt, sowie zu ihrer Lebensführung, ihren finanziellen und sozialen Umständen. "Es war ein außergewöhnlich wertschätzendes Gespräch", erinnert sie sich. Sofort fühlte sie sich am richtigen Platz. Auch Ricarda musste zuvor in Deutschland die Erfahrung machen, dass sie als Singlefrau keinen Kinderwunsch zu haben hat. In Dänemark wurde sie wie das Normalste der Welt behandelt. Zufällig hatte sie an diesem Tag ihren Eisprung - für sie sprach nichts mehr dagegen, es sofort zu probieren.

Ein offener Umgang mit dem Samenspender ist wichtig

Sechs Versuche und ein halbes Jahr später ist Ricarda schwanger. Im Mai 2012 kommt Rita (Name geändert) vollkommen gesund zur Welt. Ricarda weiß, dass das in ihrem Alter keine Selbstverständlichkeit ist.

Damit ihr Kind ihr möglichst ähnlich sehen würde, hatte Ricarda einen Spender mit ihrer Augen- und Haarfarbe - grün und dunkelbraun - gewählt. Das Ergebnis: ihr Kind ist strohblond. Ricarda schmunzelt, wenn sie darauf angesprochen wird. "Ganz die Mama eben", sagt sie dann. Die Leute lachen und fragen nicht weiter.

Grundsätzlich kann der Spender nach Körpergröße, Blutgruppe, Augen- und Haarfarbe ausgewählt werden. Seit einiger Zeit kann man auch ein Babyfoto von ihm erhalten, oder seinen Beruf und sein Spendenmotiv erfahren. Laut Stork-Klinik sind die Männer überwiegend Studenten an dänischen Hochschulen und durchschnittlich 25 Jahre alt - mit dem Alter nimmt die Qualität des Spermas ab. Ricarda nimmt es mit Humor, dass ihr Spender womöglich 20 Jahre jünger ist als sie: "Der Trend geht doch zum Jüngeren". Sie probierte drei verschiedene Spender, beim dritten klappte es auf Anhieb.

Wie die meisten Frauen wählte Ricarda eine offene Spende: Mit 18 Jahren kann Rita ihren biologischen Vater kennenlernen. Wählt die Frau eine anonyme Spende, ist die Klinik - anders als in Deutschland - nicht verpflichtet, dem Kind Auskunft über den Spender zu geben.

Neulich fragte die mittlerweile dreijährige Rita zum ersten Mal nach ihm. Wie ihr Papa heiße, wollte sie wissen. "Sören", antwortete Ricarda - ihr Pseudonym für den Mann, von dem sie selbst kaum mehr kennt als seine Augen- und Haarfarbe, den sie sich aber oft genauer vorzustellen versucht. Später wird sie Rita die Wahrheit erzählen, "Sören soll dann das Pseudonym für den netten Mann sein, der uns geholfen hat, eine Familie zu werden", sagt Ricarda. Sie ist "Sören" jeden Tag aufs Neue dankbar. Ansonsten wissen nur ihre engsten Freunde und die Familie über Ritas Zeugungsart Bescheid. Dabei will sie es auch belassen. Ricarda fürchtet, dass ihr Kind sonst gehänselt wird. Petra Thorn, die ein Aufklärungsbuch zu diesem Thema geschrieben hat, betont, wie wichtig es ist, offen damit umzugehen: "Merkt das Kind, dass die Mutter sich nicht traut, die Wahrheit zu erzählen, glaubt es, dass seine Zeugungsart etwas Negatives sei."

Mutter, Spender, Kind - bislang ein Elite-Phänomen

Grundsätzlich ist Thorn aber überzeugt, dass Kinder wie Rita nicht unausweichlich psychischen Probleme bekommen, wenn sie ohne Vater aufwachsen - vorausgesetzt sie können erfahren, wer der Spender ist. "Es gibt bislang nur begrenzt Forschung über Samenspenderkinder, aber diese zeigt, dass es den Kindern gut geht", so die Therapeutin.

Einer der Gründe für das kindliche Wohlergehen könnte sein, dass sich ohnehin nur gut situierte Frauen eine künstliche Befruchtung leisten können: Jede Insemination kostete Ricarda rund 850 Euro, hinzu kamen die Kosten für Beratungsgespräche, kurzfristig gebuchte Flüge und Hotels. Die deutschen Kassen zahlen Kinderwunschbehandlungen durch Samenspenden grundsätzlich nicht - weder heterosexuellen Paaren noch Lesben oder Singlefrauen.

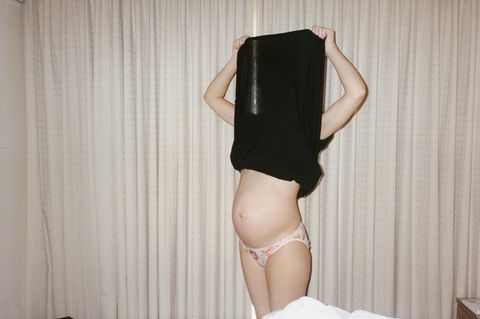

Claudia Ott hat irgendwann ohnehin aufgehört zu rechnen. Nach elf erfolglosen Inseminationen entschied sie sich, einen Schritt weiter zu gehen und es mit In-Vitro-Fertilisation (IVF) zu probieren. Dazu werden der Frau reife Eizellen entnommen, im Reagenzglas mit dem Samen befruchtet und anschließend in die Gebärmutter eingesetzt. Kostenpunkt hierfür: rund 3000 Euro pro Behandlung. Claudia bekam zwar Schmerzmittel, bevor der Arzt ihre Eizellen absaugte, dennoch hatte sie höllische Schmerzen, weil ihre Eierstöcke hormonell überstimuliert waren. "Hinterher war ich schweißgebadet. Ich bin kaum noch in mein Hotelzimmer gekommen und musste den ganzen nächsten Tag im Bett liegen", erzählt sie.

Dreimal ließ sie die körperliche Tortur über sich ergehen - ohne Erfolg. Als kurz darauf eine an sich harmlose Operation missglückte, war nicht klar, ob ihre Gebärmutter entfernt werden müsste.

Ein Schock - würde sie ein dummes Fremdverschulden ihren Kinderwunsch kosten?

"Aufhören ist schwer, wenn man viel reingesteckt hat"

Doch vier Monate nach der Operation saß sie wieder in Kopenhagen zur In-Vitro-Befruchtung. Ihre Gebärmutter war intakt, sie hatte noch immer genügend Eizellen. Warum sollte es also nicht klappen? Ihr Optimismus schien berechtigt: Nach dieser Behandlung wurde sie endlich schwanger. Sie freute sich, wenn auch zurückhaltend. Sollte sich endlich alles gelohnt haben? Die tiefe Verzweiflung nach jedem missglücktem Versuch? Die körperlichen Strapazen? Die aufwendigen Reisen, die einsamen Nächte im Hotel - und nicht zuletzt der finanzielle Aufwand? Über 50.000 Euro, schätzt Claudia, hat sie ihr Kinderwunsch bislang gekostet.

"Es ist schwer, aufzuhören, wenn man schon so viel reingesteckt hat und immer glaubt, kurz vor dem Ziel zu stehen", weiß Therapeutin Petra Thorn. Deswegen sei die frühzeitige Entwicklung eines Plan B so wichtig. "In den ersten Sitzungen bespreche ich mit den Frauen, welche Alternativen sie haben. Das kann eine Adoption sein, oder eine berufliche Verwirklichung." Entscheidend sei, den Blick dafür offen zu halten, dass das Leben auch ohne Kind gut weitergehen kann, wenn es nicht klappt, so Thorn.

Nach sieben Wochen verlor Claudia das Kind.

An Plan B will sie noch nicht denken. Die zwei Streifen auf dem Schwangerschaftstest haben ihr Recht gegeben: Sie kann ein Kind bekommen! Fünf Jahre sind seit ihrem ersten Versuch vergangen, seit der OP hat sie es drei weitere Male probiert. Claudias Leben ist heute stärker vom Kinderwunsch geprägt als sie es sich je hätte vorstellen können. Statt in den Urlaub fährt sie zur Befruchtung. Große Anschaffungen schiebt sie auf. Verabredungen trifft sie nur noch lose, falls sie dann wieder kurzfristig in den Flieger steigen muss. Nicht immer kann sie dafür Urlaub nehmen. Dann muss sie sich einen Grund ausdenken, warum sie bei der Arbeit ausfällt.

Der Kinderwunsch ist der 41-Jährigen zum Lebensinhalt geworden. Ein Limit will sie sich nicht setzen, spätestens mit 46 sei ja ohnehin Schluss. Dass sie noch so lange durchhält, bezweifelt sie aber. "Ich muss es jetzt zum Abschluss bringen. Ich wünsche mir so sehr ein Kind."

Es soll Lotta oder Jakob heißen.