Durchleben wir tatsächlich gerade einen ausgeprägten Erkältungssommer?

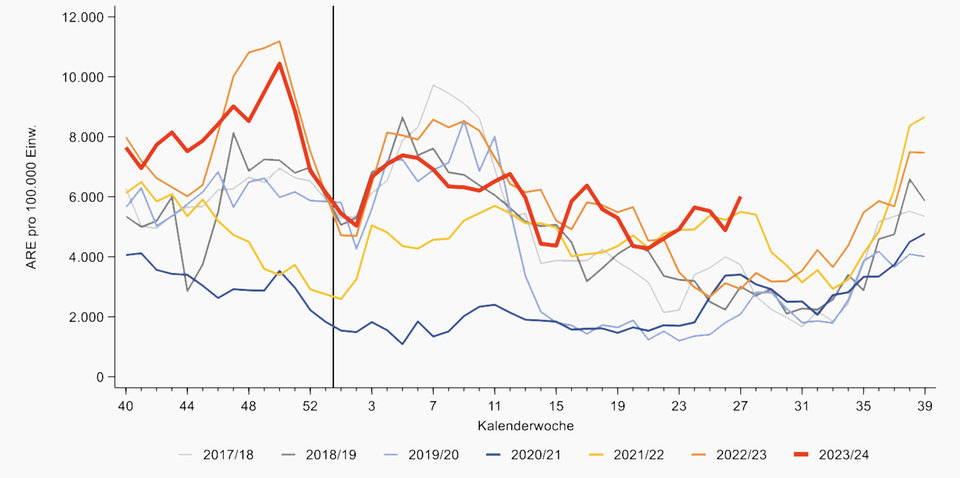

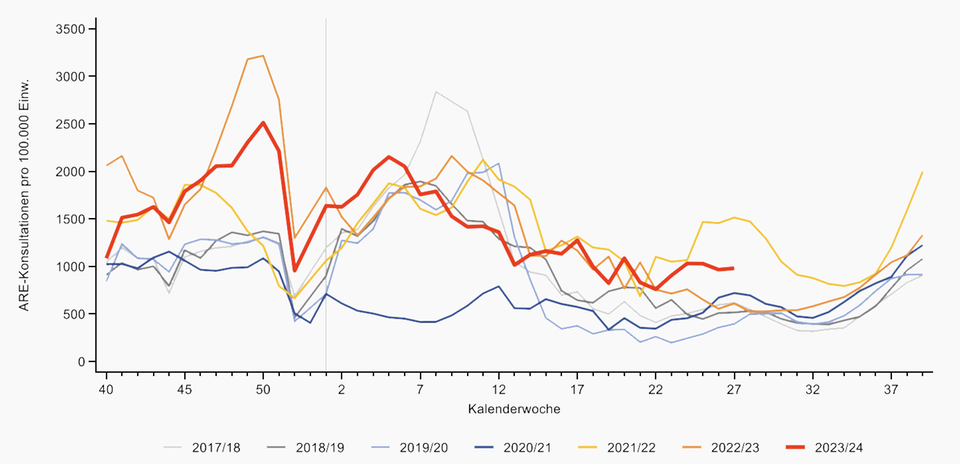

Der Eindruck täuscht nicht, wie etwa die aktuellen Daten des für solche Statistiken zuständigen Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin belegen. Was umgangssprachlich "Erkältung" oder auch "Sommergrippe" genannt wird, heißt fachlich: "Akute respiratorische Erkrankung" oder kurz "ARE". Darunter fallen alle akuten Atemwegserkrankungen vom grippalen Infekt mit einem von Dutzenden Rhinoviren über die "echte" Influenza bis zu einer Ansteckung mit einer der gerade umgehenden Varianten des pandemischen Coronavirus Sars-CoV-2. Weil darauf allerdings kaum noch getestet wird, speisen die Epidemiologinnen und Statistiker des RKI aktuelle und vergangene Daten in ihre Computermodelle und schätzen so das tatsächliche Infektionsgeschehen. Das zeigt uns derzeit auf Rekordniveau: etwa 6000 von 100.000 Einwohnern schniefen und husten nach den Daten des letzten RKI-Wochenberichts, insgesamt etwa fünf Millionen. In der Vorwoche wurde noch eine Inzidenz von 4900 verzeichnet. Der Trend zeigt also nach oben (rote Linie).

Sind diese Erkrankungen schwer?

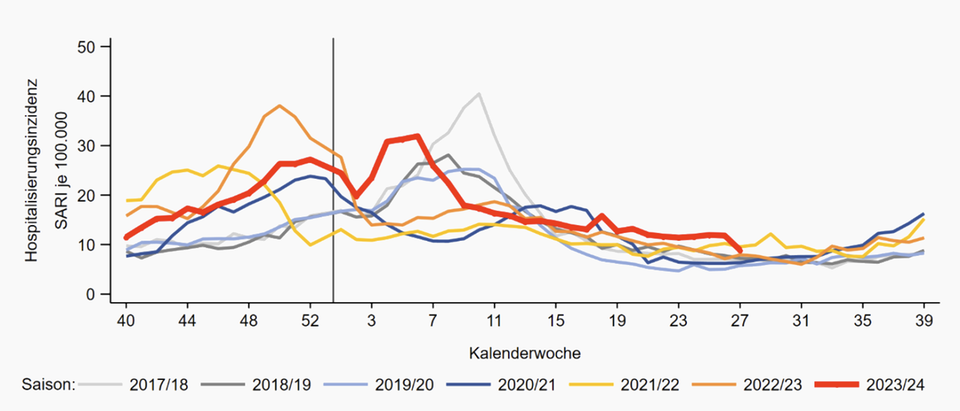

Da zumindest darf vorsichtig Entwarnung gegeben werden. Nimmt man die Anzahl der Menschen, die wegen einer akuten Atemwegsinfektion ärztliche Hilfe in den Praxen oder gar im Krankenhaus suchen, so ist die Situation derzeit wenig veränderlich, wenn auch höher als in den Jahren vor der Coronapandemie. Etwa 830.000 Praxisbesuche wegen grippeähnlicher Symptome wurden allein in der ersten Juli-Woche registriert. Das sind etwa doppelt so viele wie in den vorpandemischen Jahren oder auch noch im vergangenen Jahr.

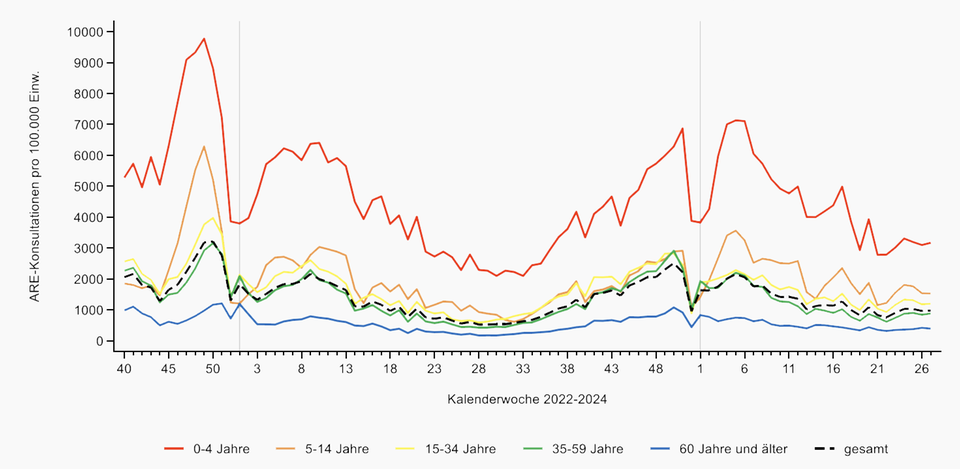

Schaut man auf die Altersgruppen, so trifft es besonders die ganz Kleinen bis zu einem Alter von vier Jahren und die Schulkinder bis 14. Leicht über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung liegen auch noch die Zahlen für Jugendliche und jüngere Erwachsene bis zu einem Alter von 34 Jahren. Das ist nicht verwunderlich, denn in diesen Altersgruppen gibt es die meisten Kontakte. Und Kontakte sind der Treibstoff des Infektionsgeschehens.

Trotz der vergleichsweise hohen Erkrankungszahlen liegt das Niveau der Krankenhausbehandlungen wegen einer Atemwegserkrankung völlig unauffällig im Schnitt der vergangenen Jahre. Wirklich heftige Erkrankungen sind also erfreulicherweise eher selten. Deutlich erhöhte Werte im Vergleich zu den Vorjahren zeigen sich dennoch in der Altersklasse von der Einschulung bis zu 34 Jahren. Aber auch in dieser Gruppe müssen nur etwa fünf von hunderttausend Menschen stationär behandelt werden. Die meisten kommen also mit Erkältungssymptomen davon. Wie eine US-amerikanische Untersuchung gerade zeigte, ist vor allem beim Husten oft Geduld gefragt. Je nach Infektion – viral, bakteriell oder gemischt – brauchte es durchschnittlich zwischen 15 und 18 Tage, bis sich die Lunge wieder beruhigt hatte. Dabei spielte es übrigens keine Rolle, welcher Erreger für den Husten verantwortlich war. Europäische Untersuchungen kommen zu ähnlichen Ergebnissen.

Werden nach der Coronapandemie überhaupt noch Untersuchungen auf die umlaufenden Erreger durchgeführt?

Es gibt ständige Überwachungssysteme wie die etwa 700 über das ganze Land verstreuten "Sentinel-Praxen“, von denen die Daten über das aktuelle Infektionsgeschehen regelmäßig zum RKI gelangen. Die Zahl der im Labor untersuchten Proben ist allerdings gering, denn natürlich ist ein harmloser Schnupfen bei uns nicht meldepflichtig. Und es wird auch nicht gleich bei allen Patienten, die wegen zwar lästiger, aber trotzdem relativ milder Atemwegsbeschwerden ärztliche Hilfe suchen, eine Probe genommen. Dafür dürfte mindestens eine "ILI“ vorausgesetzt werden, also eine "Influenza like illness“, wie sie im Fachjargon heißt, eine der Influenza ähnliche Erkrankung. Für die kommen zu Schnupfen, Heiserkeit oder Husten noch typische Grippesymptome wie Fieber, Abgeschlagenheit oder auch Gliederschmerzen hinzu. Werden dann sicherheitshalber Abstriche genommen, so sind die untersuchenden Labore bei uns gesetzlich verpflichtet, eine Meldung ans jeweilige Gesundheitsamt abzugeben, falls sie auf echte Grippeviren stoßen (Influenza), auf RSV (das "Respiratorische Synzytial-Virus“) oder auf das Coronavirus Sars-CoV-2.

Welche Erkältungsviren werden bei uns derzeit besonders häufig entdeckt?

Insgesamt wurden in der letzten Berichtswoche nur 99 Proben im Labor untersucht. Davon war gut die Hälfte positiv. Besonders viele Befunde gab es für die typischen Erkältungsviren (Rhinoviren) und auch für Sars-CoV-2. Zusammen machten diese beiden Erreger gut drei Viertel der Fälle aus, wobei die Rhinoviren deutlich überwogen. Schaut man bei den Coronaviren genauer hin, so setzt sich gerade eine Variante mit dem Kürzel "JN.1" durch. Auch sie gehört zur großen Familie der schon seit Ende 2021 dominierenden Omikron-Variante. Um den Corona-Impfstoff besonders passend zu haben – ähnlich wie bei der saisonalen Grippe –, wird bald ein Vakzin für diese Subvariante JN.1 zur Verfügung stehen. Vor allem für die Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen bietet er einen zusätzlichen Schutz vor schweren Verläufen von Covid-19. Und alle, die sich inzwischen schon mit JN.1 angesteckt haben sollten, bauen hoffentlich problemlos passende Antikörper gegen diesen Virustyp und seine ebenfalls aktiven Verwandten wie KP.2 und KP.3 auf. Die Grippe (Influenza) spielt derzeit so gut wie keine Rolle. Es gibt so gesehen auch keine "Sommergrippe“.

Sind die Erreger für grippale Infekte nicht üblicherweise in der kalten Jahreszeit aktiv?

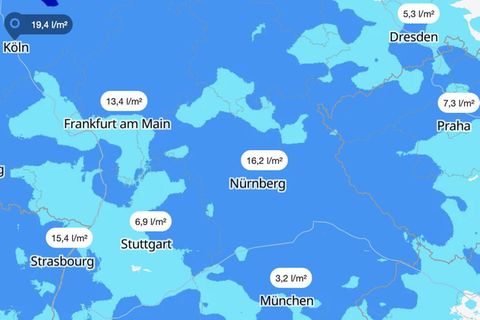

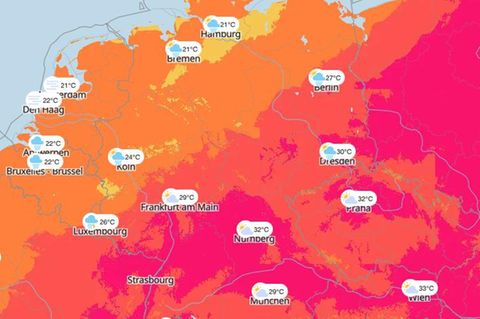

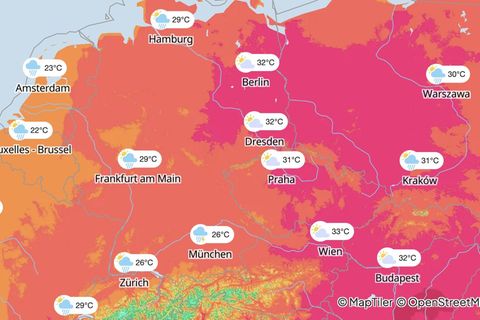

Bei Corona haben wir schon während der Pandemie bemerkt, dass sich zumindest dieses Virus nicht so recht an saisonale Vorgaben halten will. Auch damals gab es schon eine "Sommerwelle“. Gleich drei Wellen wurden 2022 verzeichnet. Deren Höhepunkte lagen im März, Juli und Oktober. Trotzdem ist auch dieses Coronavirus eines, das besonders dann guten Zugang über unsere Schleimhäute im Mund- und Rachenraum findet, wenn es eher kühl ist und die erste Abwehrlinie des Immunsystems schwächer ist als bei sommerlichen Temperaturen. Doch solche Erkenntnisse reichen nicht als alleinige Erklärung für ein so komplexes Geschehen wie eine Epidemie. Viren sind keine Zugvögel, die nur in bestimmten Monaten bei uns auftauchen. Vielmehr sind sie immer irgendwo. Und passt dann das Zusammenspiel von Erregern, Umwelt und auch unserem eigenen Verhalten, können auch zu ungewohnten Zeiten selbst für Fachleute unvorhersehbare Infektionswellen entstehen. Dass wir es gerade mit einem eher kühlen und nassen Sommer zu tun haben, könnte ein Faktor von vielen sein. Weil wir wegen des häufigen Regens mehr Zeit als sonst in geschlossenen Räumen verbringen, erhöht sich die Ansteckungsgefahr.

Welche Rolle spielt die EM für die Erkältungswelle?

Auch Großereignisse wie die zu Ende gegangene Fußballeuropameisterschaft der Männer können zu erhöhten Infektionszahlen beitragen, wie eine gerade im Journal "Science" veröffentlichte britische Arbeit zeigt. Das Forschungsteam wertete Daten aus, die während des vorigen Turniers 2021 von der britischen Corona-App gesammelt worden waren. An jedem Tag, an dem die Nationalmannschaften von England oder Wales an einem Spiel beteiligt waren, zeigte sich ein deutlicher Peak bei der Zahl der registrierten Ansteckungen. Nicht überraschend wuchsen die Ausschläge im Fortgang der Europameisterschaft mit der Bedeutung der Spiele und erreichten den Gipfel beim Finale am 11. Juli 2021, das England im Elfmeterschießen gegen Italien verlor.

Wie kann ich mich und andere schützen?

Auch in diesem Sommer gilt, was mit Blick auf die Ansteckungsgefahr bei Atemwegserkrankungen das ganze Jahr über empfohlen wird: Abstand halten und im Fall einer Erkrankung den Kontakt zu anderen möglichst reduzieren. Wegen der unterschiedlichen Übertragungswege ist auch die Hygiene wichtig. Grippale Infekte können wir uns nicht nur über Tröpfcheninfektionen zuziehen, sondern auch über Schmierinfektionen. Sogenannte Enteroviren, die sich im Darm vermehren und mit dem Stuhl ausgeschieden werden, haben jetzt eigentlich auch Saison, obwohl sie in den Proben kaum nachgewiesen werden. Regelmäßiges Händewaschen reduziert die Infektionswahrscheinlichkeit aber in jedem Fall. Schließlich sollten die relevanten Impfungen rechtzeitig erfolgen oder aufgefrischt werden.