Dass der Roman einer Autorin oder eines Autors Wirklichkeit wird, kommt nur selten vor. Doch genau das ist Mareike Fallwickl nun passiert. In "Das Licht ist hier viel heller" beschreibt sie bereits 2019, wie ihr Protagonist Maximilian Wenger, ehemals Bestsellerautor, ein großes Comeback schafft. Dafür benutzt er Briefe einer Frau, die zufällig in seine Hände gelangen und die gar nicht für ihn bestimmt sind. Sie erzählen von seelischem und physischem Missbrauch, von sexualisierter Gewalt und enttäuschter Hoffnung. Sein Buch wird gefeiert, auf der Buchmesse bekommt er die große Bühne und den Fernsehauftritt. Er wird die Stimme der Frau, die doch eigentlich selbst sprechen könnte.

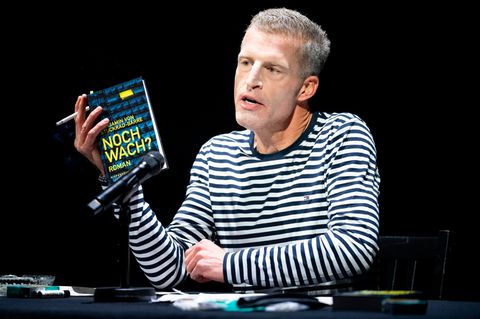

Vier Jahre später, im April 2023, veröffentlicht Benjamin von Stuckrad-Barre sein Buch "Noch wach?" Darin beschreibt er eine Geschichte in Anlehnung an die sexuelle Belästigung im Axel-Springer-Verlag und die Affären des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt. Auch Stuckrad-Barre wird gefeiert. Die Geschichten der einzelnen Frauen, die sich an ihn gewandt haben, und maßgeblich als Vorlage für den Roman dienten, rutschen in den Hintergrund. Es geht mal wieder um: die Männer. Mareike Fallwickl erkennt ihre fiktive Geschichte "Das Licht ist hier viel heller" darin wieder, wie sie im Interview mit dem stern verrät.

Frau Fallwickl, Sie haben vor einigen Jahren in Ihrem Roman "Das Licht ist hier viel heller" über einen ähnlichen Fall geschrieben, wie er sich gerade abspielt. Wie fühlt es sich an, dass Ihr Buch nun wahr wird?

An "Noch wach?" von Benjamin von Stuckrad-Barre kommt man aktuell kaum vorbei. Als ich mir die Berichterstattung angesehen habe, dachte ich: die Geschichte kommt mir bekannt vor. Wie mein Protagonist Wenger steht Stuckrad-Barre vor allem selbst im Rampenlicht. Beide legen männerdominierte Machtstrukturen offen – und profitieren dabei von ebendiesen Strukturen. Die geschädigten Frauen haben diese Stimme nicht. Ihnen wird ihr Erlebtes weggenommen und aus der Sicht eines Mannes umgeformt, ihnen bleibt nicht mal ihre eigene Geschichte. Sie müssen Stigmatisierung fürchten und können nicht aus der Anonymität heraustreten. Jetzt mitzubekommen, dass das in echt passiert, verblüfft mich nicht. Ich habe daran geglaubt, dass sowas passieren kann. Eigentlich eine bittere Bestätigung für meine Romanhandlung.

Hätten Sie sich gewünscht, dass Ihr Buch bei Erscheinen im Jahr 2019 auch eine solche Debatte auslöst?

Ich habe den Roman bereits 2017 geschrieben, da begann gerade die #metoo-Debatte in den USA, die Erfahrungen der Frauen haben mich während des Schreibens inspiriert. Einzelne Stimmen haben über die Romanhandlung gesagt: Damit kommen Männer heute nicht mehr durch. Männer können keine #metoo-Geschichten erzählen und dafür gefeiert werden. Und jetzt sehen wir: Doch, das geht. Eigentlich könnte die Debatte auch in Deutschland nun endlich anfangen, "Noch wach?" könnte ein Auslöser für ein umfassendes #metoo in der Kulturbranche sein. Aber genau das geschieht nicht, denn sogar während das Patriarchat kritisiert wird, handeln wir alle nach seinen Prinzipien: Den Männern geben wir die große Bühne, das Werbebudget, das Medienecho, die Frauen ignorieren wir nach allen Regeln der Kunst.

Die Thematik ist aktueller denn je.

Im Moment bestellen viele Buchhändler:innen "Das Licht ist hier viel heller" wieder nach und legen es direkt neben "Noch wach?". Vielleicht war 2019 kein guter Zeitpunkt für die Veröffentlichung. Jetzt ist es anders. Warum sind wir immer noch nicht weiter?, fragen sich viele. Aber wenn dann in Rezensionen im Feuilleton steht: "Noch wach?" sei der erste deutschsprachige Roman, der #metoo komplex behandle, ist das ein Schlag ins Gesicht aller schreibenden Frauen, die sich seit so langer Zeit mit diesen Themen beschäftigen. Deren Werk wird mit einem Satz ausradiert.

Ist es bezeichnend für die Lage, dass nun das Buch eines Mannes diskutiert wird und nicht Ihres oder das einer anderen Autorin zu dem Thema

Stuckrad-Barre hätte es auch anders handhaben können. Er hat eine große Reichweite, und die hätte er den Frauen zur Verfügung stellen können, damit sie selbst ihre Geschichte erzählen. Joko und Klaas haben ihre Instagram-Accounts an iranische Frauen gegeben, damit sie über ihre Lage berichten können. Sie haben 2020 die gewonnenen 15 Minuten Sendezeit zur Primetime Sophie Passmann und Palina Rojinski für "Männerwelten" zur Verfügung gestellt, und deren aufrüttelnden Beitrag über Sexismus haben live 2 Millionen Menschen gesehen, später im Netz sogar 20 Millionen. Es ist wichtig, dass Männer Platz auf der Bühne machen und das Rampenlicht teilen, wenn sich etwas ändern soll. Stuckrad-Barre könnte bei seinen Lesungen auch weibliche Literatur zu dem Thema empfehlen. Stattdessen gewinnt er an Image, an Bekanntheit, an Reichtum, während die Frauen, denen das ja wirklich passiert ist, so viel zu verlieren haben. Vermutlich ist es nicht mal böse Absicht. Es ist mehr ein Beweis dafür, wie wir alle sozialisiert sind. Frauen und ihre Geschichten denken wir nicht mit.

In dem Buch haben Sie sich auch in männliche Perspektiven reinversetzt, etwa in Ihren Protagonisten Wenger. War das schwierig?

Alle Frauen können solche Geschichten erzählen. Es gibt diesen Alltagssexismus und Sprüche, die wir alle kennen. Wir sind von Wengers umgeben. Wir wissen, wie die sich geben, wie die sich verhalten, wie die reden. Das Verhältnis der Lesenden zu Wenger ist ambivalent: Eigentlich ist er ein Arschloch, aber viele haben auch Mitgefühl. Er ist kein eindeutiger Sündenbock, er ist Teil des Systems, das wir alle mittragen.

Was gibt Ihnen Hoffnung in dieser Debatte?

Ich war mit meinem Buch an einigen Schulen. Und ich muss sagen, die jungen Mädchen und Frauen waren interessiert und vor allem informiert. Viele haben einen guten Wissensstand in einer feministischen Richtung. Sie können für ihre Rechte einstehen. Und einem Wenger Kontra bieten.