Manchmal verschusselt er den Namen seiner Tochter, und erbittet er Rat von oben, liegt er auch daneben: "Hilf mir, Jebus!" Sein Traum vom Glück ist geformt wie ein Donut und randvoll mit Dosenbier, und solange er bei offener Klotür pinkeln und mit zwei Pötten Knabberzeug vor dem Fernseher sitzen kann, ist der Mann zufrieden. Wenn man ihn fragt, ob er lieber eine Flasche Bier hätte oder keine Sorgen mehr für den Rest seines Lebens, erkundigt er sich vorsichtshalber, welche Sorte Bier das wäre.

Also, es ist schon richtig, sein Hirn ist eine Art Außendienstmitarbeiter, der nur selten zum Einsatz kommt, was Homer Simpson bei seinem Job im Kernkraftwerk jedoch nicht weiter zu behindern scheint. Schließlich hat ihn diese schiere, überwältigende Idiotie auch nicht daran gehindert, zu den einflussreichsten Amerikanern seiner Zeit zu zählen: ein Fernseh- und bald auch Kinostar, über den Philosophen, Soziologen und Politiker räsonieren und dem Millionen Menschen in mehr als 90 Ländern dieser Welt die Treue halten, seit nunmehr 20 Jahren.

Vierfingrige, leuchtend gelbe Typen

Ehe man jetzt überlegt, ob Homer Simpson sich trotz oder gerade wegen seiner bohrenden Stupidität zum amerikanischen Jedermann entwickelte, ein Wort für all jene, die in den vergangenen Dekaden unter einem Stein gelebt haben: Bei Homer und seiner Sippe, den Simpsons, handelt es sich selbstverständlich um die immens populäre Zeichentrickserie aus den USA, in der ein Haufen vierfingriger, leuchtend gelber Typen mit ausgeprägtem Überbiss Amerikas schönste Familientugenden unterläuft, die Kirche beleidigt und Drogen und Völlerei verherrlicht.

Präsident Bush senior schimpfte einst, das Land brauche mehr Waltons und weniger Simpsons, und in einigen Grundschulen der Nation waren zeitweise T-Shirts mit Konterfeis und Sprüchen der TVHelden verboten, da zu unanständig. Nicht umsonst also bezeichnete das Nachrichtenmagazin "Time" die Comedy-Reihe als "beste Sendung des Jahrhunderts", ein Studiomanager der zuständigen Fernsehstation schwurbelte gar von der "besten Sendung in der Geschichte der Welt".

Von der Familien-Sitcom zum Sittenbild

Letzteres ist verständlich, wenn man weiß, dass der ultrarechte Krawallkanal Fox mit den Simpsons mittlerweile 2,5 Milliarden Dollar verdient hat. Die Gelbhäute werden auf Heißluftballons und Tassen vermarktet, als Puppen und Schreibutensilien, auf Schallplatten und Bettwäsche, und in der Hoch- Zeit der Gelb-Sucht in den Neunzigern sausten in den USA drei Millionen Simpsons-T-Shirts pro Tag über den Ladentisch. Während mehr als 400 Episoden hat sich ihr Imperium ausgeweitet von der übersichtlichen Familien-Sitcom mit Vater Homer, Mutter Marge und den Kindern Bart, Lisa und Maggie zu einem Sittengemälde von Amerikas Suburbia.

Ihr fiktiver Heimatort Springfield - so genannt, weil es diesen Städtenamen drüben so häufig gibt - wird bevölkert von Typen, die jedem irgendwie bekannt vorkommen, und auch wenn zwischendurch Aliens auftauchen und Homer entführen wollen ("Nehmt nicht mich! Ich habe Frau und Kinder! Nehmt die!"), so erlebt im Allerweltsort Springfield die Allerweltsfamilie Simpson Allerweltsprobleme. Die Simpsons, das sind wir alle.

Arbeitsloser Comiczeichner und Gelegenheits-Chauffeur

Erschütternder Gedanke?_ Nicht für Matt Groening. Der 53-Jährige, der gemütlich zugibt, dass viel von Homer in ihm stecke, hat sich diese schrecklich nette Familie 1987 auf dem Flur eines Studiobüros ausgedacht, so will es die Legende. Der arbeitslose Comiczeichner und Gelegenheits-Chauffeur wartete auf seinen Termin bei dem Hollywood- Produzenten James L. Brooks ("Zeit der Zärtlichkeit"). Der wollte dem jungen Mann aus Oregon eine Chance geben, er suchte einen Cartoon als kurzweiliges Einsprengsel zu einer Comedy-Reihe, die er damals für den Fox-Kanal betreute.

Groening war begeistert - aber plötzlich schoss ihm durch den Kopf, dass der mit Oscars und Preisen überhäufte Brooks ihm seine geistigen Kinder für immer entwenden könnte. Also schlug er ihm nicht vor, woran er seit Jahren gearbeitet hatte, sondern erfand zwischen Tür und Angel eine neue Comicfamilie. Vater mit Bauch und ganzen zwei Haaren auf dem Kopf, Mutter mit großem Herz und noch größerer Turmfrisur, gewaltvideosüchtiger Rotzlöffel-Sohn, schmuckes Töchterchen, Schnullerbaby, fertig. Benannt hatte er die frisch gebackenen Simpsons kurzerhand nach der eigenen Sippe: die Eltern wie seine Eltern, die Töchter nach seinen Schwestern. Nur Bart dachte Groening sich aus - Bart wie "brat", das heißt Balg.

Wer hängen bleibt, wird belohnt

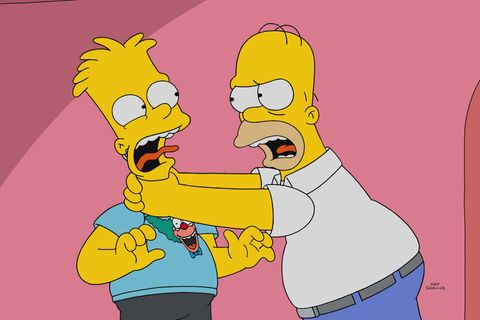

Sein Schnellschuss kam an, zwei Jahre später gab's den ersten reinen "Simpsons"- Kurzfilm, im Januar 1990 startete die erste Staffel. Ein kleines Trickstudio kolorierte Groenings Schwarz-Weiß-Bilder: In nur zweihundert Farben - Genre-üblich sind mehr als tausend - erstand die unheile Welt der Glubschaugen, die immer noch ein bisschen doller glubschen, wenn der gelbe Hals zugedrückt wird, Homers liebste Erziehungsmethode, vor allem für seinen Sohn Bart. Beim Zappen sind die plakativen, bewusst primitiv gezeichneten Simpsons leicht wiederzuerkennen, und wer hängen bleibt, wird belohnt. Der Humor der Serie ist nämlich alles andere als primitiv - mehr als 200 Autoren und Zeichner, darunter verblüffend viele Harvard- Absolventen, toben sich in sämtlichen Formen der Hoch- und Tiefkomik aus, von Slapstick-Einlagen über ironische Zeitgeistkommentare bis hin zu hinreißenden Frechheiten, für die das Autorenteam oft eins auf die Mütze bekommt. Zum Beispiel, als die Schreiber die Bushhörigen Fox-Nachrichtensendungen parodierten - auf einem Laufbalken, der in der echten News-Show den sogenannten Breaking News vorbehalten ist, war während einer Simpsons-Folge zu lesen: "Neue Studie: 92 Prozent aller Demokraten sind schwul!"

"Fox hat uns verboten, so etwas je wieder zu machen", sagt grinsend Groening. Er ist ein großer Mann mit Homer- Bauch und Hippie-Grauschopf, den seine bananenfarbene Bande nicht nur zum vielfachen Millionär, sondern auch stolz gemacht hat - "besonders stolz auf Bart, ich wünschte, es gäbe mehr solcher Bratzen". Der geschiedene Vater zweier Söhne, die Homer und Abe heißen (Abe ist Homer Simpsons Vater), hat oft genug verkündet: "Unterhalten und untergraben, das ist mein Motto." So verfolgen die Simpsons, bei allem Spaß, ein ernstes Ziel: Autoritäten werden infrage gestellt, sogenannte Werte auf ihren Wert abgeklopft. Natürlich nicht wörtlich, sondern im Zerrspiegel der Satire - die Springfieldianer präsentieren sich als gierige, tumbe und selbstgefällige Konsumenten des American Dream.

"So nimmt die Welt uns wahr"

Es sei kein Wunder, sagt Groening strahlend, dass die Briten vor einigen Jahren in einer Online-Umfrage Homer Simpson zum bedeutendsten Amerikaner erklärten, noch vor Abraham Lincoln: "So nimmt die Welt uns wahr." Jetzt fällt die Wahrnehmung noch ein bisschen leichter: Familie Simpson, die niemals altert und nie dazulernt, kommt nächste Woche bei uns ins Kino. Der Druck auf Groening und Kollegen ist enorm, die Fangemeinde aufgeregt und ein bisschen misstrauisch. Der bis zuletzt geheim gehaltene Plot dreht sich um Großes wie die Klimakatastrophe und Kleines wie Barts Pimmel. Den gibt es nämlich in "full frontal nudity", wie es in Hollywood so schön heißt, zu besichtigen, kurz nachdem ein Green-Day-Konzert in einer Katastrophe endet.

Die Band synchronisiert sich - das ist gute Simpsons-Sitte - natürlich selbst, Gastauftritte bei den Simpsons gelten als Ehre. Bono hat schließlich auch schon mitgemacht, ganz zu schweigen von Mick Jagger. Die Liste derer, die sich von den Simpsons auf die Schippe nehmen ließen, reicht von Bill Clinton über Stephen Hawking bis zu den Hollywood-Diven Liz Taylor und Meryl Streep, und selbst der notorisch öffentlichkeitsscheue Schriftsteller Thomas Pynchon spielte sich in einer Episode selbst - er wurde mit Papiertüte überm Kopf gezeichnet. Tony Blair begrüßte als Tony Blair die Simpsons am Londoner Flughafen; im Verlauf dieser Folge krachte Homer mit dem Auto in den Buckingham-Palast und wurde nur unter der Bedingung aus der U-Haft entlassen, dass er sofort aus England abreist - und Madonna bitte mitnimmt.

Neue Desaster für den Homer sapiens

Wenn der Film, den das US-Nachrichtenmagazin "Newsweek" als die "mit größter Spannung erwartete Komödie des Sommers" bezeichnete, allen Vorzeichen zum Trotz kein Erfolg wird, so werkeln die Simpsons unverdrossen fort in ihrer TV-Welt. In dem "Bungalow" genannten Schreibbüro auf dem Gelände der Fox- Studios in Los Angeles treffen sich weiterhin gut gelaunte Gag-Schreiber, um neue Desaster für den Homer sapiens zu ersinnen; kein Ende ist in Sicht. Einziger Dämpfer für das schön spinnerte Team? "Wir geben uns immer eine Wahnsinnsmühe mit den Dialogen und diesen superfeinen Anspielungen auf Filme und Bücher", sagt Groening. "Und dann kriegt den größten Lacher Homer, wenn er nach seinem Bierchen rülpst."