Wir merken es eigentlich gar nicht, und den meisten von uns ist es egal, aber, Leute: Wir stehen an einem Scheidepunkt. Einer Zeitenwende! Am Beginn einer Entwicklung, die im Nachhinein bedeutender sein wird als, unvorstellbar, die Führungskrise in der CDU. Nämlich: Die Computer-Gang wird das Kino übernehmen! Schauspieler werden alkoholisiert in Selbsthilfegruppen zusammensitzen und von den großen Zeiten faseln, da sie Regisseure terrorisierten mit ihren Launen. Kameraleute werden tränenblind rhabarbern von ihren schönsten Schwenks, Kostümbildner sich zu Protestmärschen vor Hollywood-Studios zusammenrotten, Haar-und Make-up-Künstler werden aus schierer Not heterosexuell ... kurz, das System wird zusammenbrechen, und schuld daran, wird man sagen, war Tom Hanks. Und das kam so.

Der heute 48-jährige vierfache Familienvater verbrachte viele, viele Abende mit dem Vorlesen eines Kinderbuchs, in dem ein kleiner Junge mit der Eisenbahn zum Weihnachtsmann an den Nordpol fährt. In den USA ist der 1985 erschienene "Polarexpress", geschrieben und gezeichnet von Chris Van Allsburg, ein Klassiker, und da Vater Hanks in der Filmbranche arbeitet, kam er auf eine naheliegende Idee.

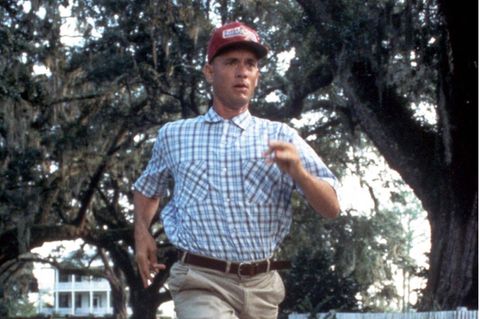

Zusammen mit seinem Freund Robert Zemeckis - ebenfalls bewährter Vorleser - wollte er das wunderschön illustrierte Buch "elegant" auf die Leinwand zaubern. Unter der Regie von Zemeckis hatte Hanks 1994 "Forrest Gump" gedreht, einen Höhepunkt der Kinogeschichte, was Spezialeffekte betrifft: Der Hauptdarsteller wurde damals per Computer in historische Aufnahmen "hineinkopiert" und konnte so zum Beispiel John F. Kennedy die Hand geben. Der Tüftler Zemeckis, 52, suchte nun nach einer Technik, um Van Allsburgs Bilder in "lebende Ölgemälde" zu verwandeln. Zeichentrick- oder Computeranimation reichte ihm nicht: Clownfische und grüne Oger mögen damit großartig aussehen, aber der Held in "Polarexpress" ist nun mal ein ganz normaler Junge. Und Menschen sind eine Kunst.

Nun begann, was Spezialeffekte-Gurus wie John Gaeta ("Matrix") einen "Meilenstein" und die "Los Angeles Times" gar die Erfindung eines neuen Filmgenres nennen: Zemeckis verwirklichte mit "Polarexpress" den ersten Film, der komplett im "Performance Capture"-Verfahren gedreht wurde. Das Prinzip ist bekannt von Gollum, dem kahlköpfigen Wuselwesen aus "Der Herr der Ringe": Ein Schauspieler wird mit Sensoren bestückt, die Signale an eine Infrarotkamera senden; ein Computer verwandelt die Signale in Bewegungsmuster, die auf eine digitale Konstruktion, Gollum in diesem Fall, übertragen werden. So wirkt die Kunstfigur mehr oder weniger "lebensecht".

Rund 40 Tage lang zwängte sich Tom Hanks jeden Morgen in ein hautenges Trikot. 194 Sensoren wurden an ihm befestigt, 150 davon im Gesicht, auf Augenlidern, Brauen, Ober- und Unterlippe. Die Ankleberei dauerte zwei Stunden. Dann spielten er und seine Kollegen in einem karg ausgestatteten Studio ihre Szenen. Hanks übernahm fünf Rollen, unter anderem die des kleinen Jungen, des Schaffners im Polarexpress, des Weihnachtsmanns. 72 Kameras zeichneten die Daten der Sensoren auf, jede fing 120 Informationen pro Sekunde ein - eine ganze Menge Schauspiel-Rohmasse. Hanks' Arbeit war damit erledigt.

Die Computerfachleute der Firma Sony Imageworks, die zuletzt für die mehr als 800 Trickaufnahmen in "Spiderman 2" verantwortlich war, hatten ein Programm entworfen, das die Arbeit einer Kamera simuliert: So konnte der Regisseur im Nachhinein entscheiden, ob er eine Szene von oben, unten, statisch oder mit einer Kamerafahrt zeigen will. Dann wurden die Umgebungen dazugemischt - und aus dem Datengerüst, das einst Tom Hanks war, der im Aufnahmeraum zum Beispiel auf einen Kasten stieg, wurde am Bildschirm der kleine Junge, der unter seine flauschige Decke kriecht, in einem Zimmer voller Spielsachen und mit Schneeflöckchen, die vor dem Fenster tanzen.

170 Millionen Dollar hat der Spaß gekostet, und spätestens jetzt muss man mal fragen: Warum nicht einfach einen Film mit einem kleinen Jungen drehen? Wenn Hanks und Zemeckis das hören, zieht ein nachsichtiges Lächeln über ihre Gesichter - Nachsicht mit einem Schuss Ärger, das muss der Computer erst mal hinkriegen! Und sie sagen, niemals könne man "in echt" filmen, wie der Polarexpress auf einer Eisplatte entgleist oder wie der Junge bei voller Fahrt von einem Waggondach zum nächsten springt, und überhaupt, niemals sähe das Ganze aus wie Van Allsburgs Illustrationen. Ihre Antwort bedeutet: Wir haben es gemacht, weil es unmöglich war. Jetzt ist es möglich. Wir sind verrückt, na und?

Vielleicht ist Hollywood wirklich auf dem Weg, eine große Cartoon-Fabrik zu werden, wie die "New York Times" kürzlich befürchtete. Herkömmliches Geschichtenerzählen ist so altmodisch wie ein Buch aufschlagen, und längst hat eine quicklebendige Generation von Filmemachern dem Medium eine neue Philosophie verpasst. Nicht die Wirklichkeit widerspiegeln soll das Kino, sondern sie auflösen. Nicht das Leben ist seine Quelle, sondern die Playstation.

Kerry Conran ist einer jener Computer-freaks, die ganze Welten zusammenpixeln, ohne auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Der 37-Jährige hat, ähnlich wie Zemeckis, in diesem Jahr die technische Entwicklung des Kinos Bit für Bit vorangetrieben. Und das als Einmannunternehmen. Beinahe vier Jahre hat er gebraucht, um auf seinem kleinen Mac sechs Minuten des Films zu drehen, der ihm seit seiner Kindheit im Kopf herumspukt: ein RetroScience-Fiction-Abenteuer, das mit der Landung der "Hindenburg" auf der Spitze des Empire-State-Buildings beginnt. Ein bisschen nach "Metropolis" sah sein Minifilm aus, ein bisschen nach "Buck Rogers" - und nichts davon war echt.

Jetzt kommt "Sky Captain and the World of Tomorrow" in die deutschen Kinos. 70 Millionen Dollar hat der Regie-Debütant Conran dank der Unterstützung eines befreundeten Hollywood-Regisseurs für die Produktion aufgetrieben. Stars wie Gwyneth Paltrow und Jude Law fanden sein Projekt so reizvoll, dass sie für einen Bruchteil ihrer sonstigen Gage 26 Drehtage lang zwischen "Bluescreens" in einem Studio herumirrten. Und dann so taten, als säßen sie in der "Radio City Music Hall" oder wichen gerade gigantischen Roboterfüßen aus - dagegen war Tom Hanks' Theaterspiel für "Polarexpress" eine opulente Inszenierung. Selbst einen der Mitspieler gab's nur im Rechner: Der Auftritt des 1989 gestorbenen Laurence Olivier wurde digital zusammengemischt aus alten Interviews und Fotos.

Per Mausklick erstanden so

New York, der Himalaja, Shangri-La. Der Film ist leider nur so lala: eher technisches Bravourstück als befriedigende Story. Es geht um eine Reporterin und einen tollkühnen Piloten, die eine Verschwörung aufdecken, angezettelt von einem deutschen Wissenschaftler mit dem schönen Namen Totenkopf. Die Geschichte spielt Ende der 30er Jahre, und kurz ist vom "Ersten Weltkrieg" die Rede, was Quatsch ist, weil damals kein Mensch ahnte, dass ein zweiter bevorstand. Egal: In sepia getönten, traumähnlichen Bildern wird viel geschossen und gerannt; ganz das Werk eines Computerfreaks, binär, aber monoton.

Ob Sir Laurence Olivier da wirklich gern mitgespielt hätte? In der Welt von morgen, so legen diese Filme nahe, braucht es weder die Einwilligung noch die Mitwirkung eines Schauspielers, um ihn auf die Leinwand zu holen. Ganz zu schweigen von Masken- und Kostümbildnern oder Kameraleuten. Tom Hanks witzelt, dass er in Zukunft nur noch eine Diskette beim Regisseur abgeben werde, "hier sind meine Daten, schick mir den Scheck".

Aber braucht es noch Tom Hanks? In nur zwei Jahren, so schätzt ein Spezialeffekt-Fachmann bei der Trickfirma Digital Domain im kalifornischen Venice, ist die erste Filmfigur geschaffen, die sich auch durch schärfstes Anstarren nicht als künstlich enttarnen lässt. Ein anspruchsloser Star wird das sein, allzeit verfügbar, immer perfekt, der auch die gröbsten Stunts selbst macht, ganz ohne Versicherung und Launen.

Und wir alten Kinofans? Sitzen dann alkoholisiert in Selbsthilfegruppen und faseln von den großen Zeiten, als Tom Hanks noch virtuos war. Und nicht bloß virtuell.