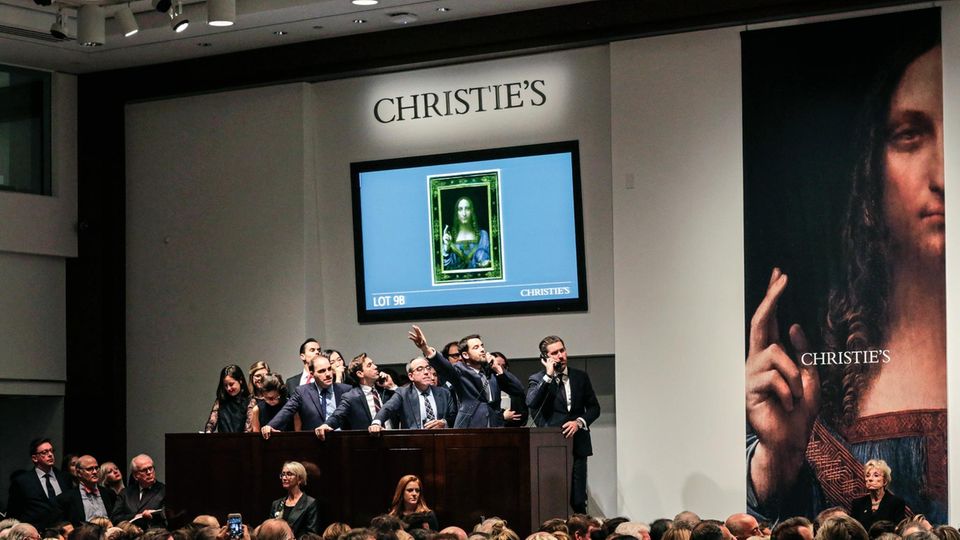

Sechs Jahre hatte es gedauert, aus einem anonymen Gemälde ein Original von Leonardo da Vinci zu machen. Und gerade mal 19 Minuten, um es in das teuerste Kunstwerk aller Zeiten zu verwandeln: Bei 400 Millionen Dollar fällt bei Christie's in New York der Hammer – inklusive Gebühren kostet das Bild 450,3 Millionen. Das Foto des "Salvator Mundi" prangt am nächsten Tag auf den Titelseiten der Zeitungen – und die Welt steht vor einem Rätsel: Wer war so verrückt, diese Summe für ein solches Wagnis hinzublättern? Wer war der Kontrahent, der bis 370 Millionen Dollar mitgeboten hatte? Und was hat es mit dem Gemälde auf sich, das die Kraft besitzt, den ohnehin völlig durchgeknallten Kunstmarkt eine solche Kapriole schlagen zu lassen?

Der Altmeister-Händler

Mit dem Paket, das der UPS-Bote im vierten Stock des Hauses 22 East 80th Street an der New Yorker Upper East Side abgibt, war nicht gerade zimperlich umgegangen worden. Als Robert Simon es an jenem Tag im Frühjahr 2005 auspackt, ist der Rahmen des gelieferten Bildes kaputt. Doch das stört den Kunsthändler für alte Meister nicht. Erleichtert stellt er fest, dass sich in dem Karton überhaupt so etwas wie ein Gemälde befindet. "Es hätte ja ein mit Firnis übermalter Druck sein können."

Simon hatte die unscharfe Abbildung eines Christus-Porträts im Onlinekatalog eines lokalen Versteigerers in Louisiana entdeckt: Ein christliches Motiv, das um 1500 nördlich und südlich der Alpen sehr gefragt war, Salvator Mundi, der Weltenretter. Simon ist Kunsthistoriker, Restaurator und Präsident der "Private Art Dealers Association". Und abseitige Auktionen sind sein Jagdrevier.

Zusammen mit seinem Kunsthändler-Kollegen Alexander Parish beschließt er, dem Bild eine Chance zu geben. Sie einigen sich auf ein Limit, und Parish ersteigert es per Telefon. "Keiner von uns fuhr zur Auktion. Wir kauften es auf gut Glück", sagt Simon. Angeblich für 10.000 Dollar.

Simon ist ein eleganter und äußerst freundlicher Herr. In sein verschmitztes Lächeln mischt sich ein Hauch Melancholie: "Es war ein Glücksspiel", sagt er. Über den tatsächlichen Preis und die genaue Herkunft des Bildes darf er nicht sprechen. Das Auktionshaus Sotheby's hat es ihm verboten. Nur so viel: Es stammt aus dem Nachlass eines Verstorbenen, der keinen Kontakt zur Kunstszene unterhielt. "Ich habe ein Foto gefunden, das zeigt, wie das Bild bei ihm am Treppenaufgang hing. Er besaß das Gemälde vermutlich aus religiösen Gründen."

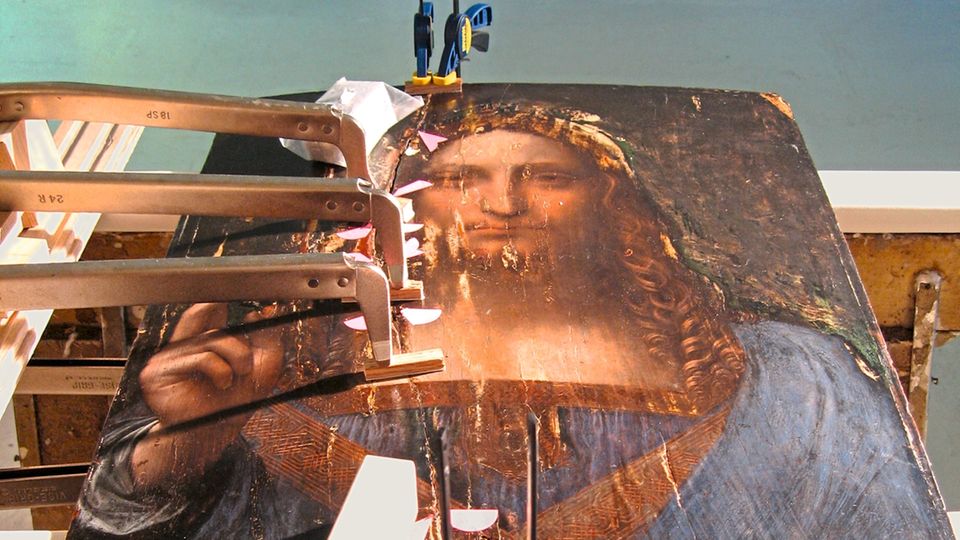

Es ist also ein Gemälde. 65 x 45 Zentimeter groß, Öl auf Walnussholz, stark übermalt, die Tafel uneben und mit einem deutlichen Riss. An der Rückseite hält ein Gerüst die Platte zusammen. "Es war nicht so, dass du das Bild anschaust und sagst: ein Meisterwerk!"

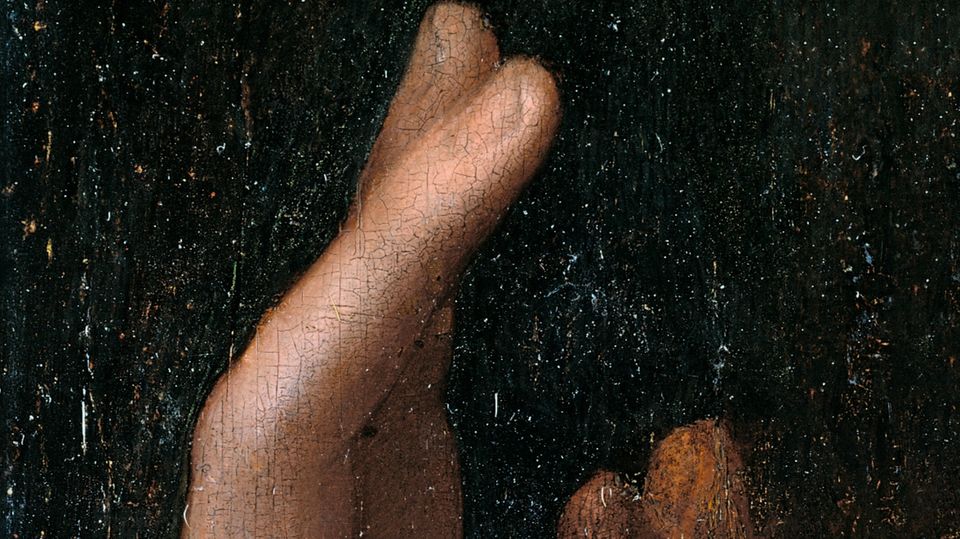

Doch es gibt Stellen, die Simons Herz schneller schlagen lassen: "Die Hand war außerordentlich schön. Und ein Teil des Haares." Trotz der trüben Augen und des fast grotesk übermalten Mundes besitzt das leicht überlebensgroße Bildnis eine Ausstrahlung, die Simon ergreift. Er packt den Christus in einen schwarzen Müllsack, steigt ins Taxi und fährt ein paar Blocks Uptown in die 96. Straße zu seiner früheren Kollegin und Freundin Dianne Dwyer Modestini.

Die Restauratorin

"Mein Mann Mario und ich waren zu Hause, er verließ zu diesem Zeitpunkt die Wohnung nicht mehr. Acht Monate später starb er, mit 98 Jahren." Dianne Modestini erinnert sich genau an jenen Abend im April 2005, als der "Salvator Mundi" in ihr Leben trat. Mario Modestini war eine Koryphäe für die Restaurierung italienischer Renaissancemalerei. Seine Frau Dianne hatte lange im Conservation-Department des Metropolitan Museums gearbeitet und ist Professorin am New Yorker Institute of Fine Arts. Ihr Urteil hat Gewicht.

Als Simon geht, nimmt Mario Modestini das Bild in die Hände und betrachtet es. Dann sagt er, es ist das Werk eines sehr großen Künstlers. Vielleicht aus der Generation nach Leonardo. Dianne Modestini beschreibt, wie ihr Mann, der italienische Altmeister-Connaisseur, das " L"-Wort zum ersten Mal aussprach. Und eine Spur legte, der Simon nachgehen würde: Norditalien, 16. Jahrhundert.

Im Juni 2018 sitzt Dianne Modestini in ihrer Wohnung in Florenz am Fuße des Giardino Bardini, Pudeldame Cleo auf dem Schoß, und erzählt von der zweiten großen Liebe ihres Lebens. "Ich wusste nichts über das Spätwerk Leonardos und auch nicht, dass es einen 'Salvator Mundi' gab, der als verloren galt und von dem nur Kopien bekannt waren. Ich hatte anfangs nicht die leiseste Ahnung, was wir vor uns hatten."

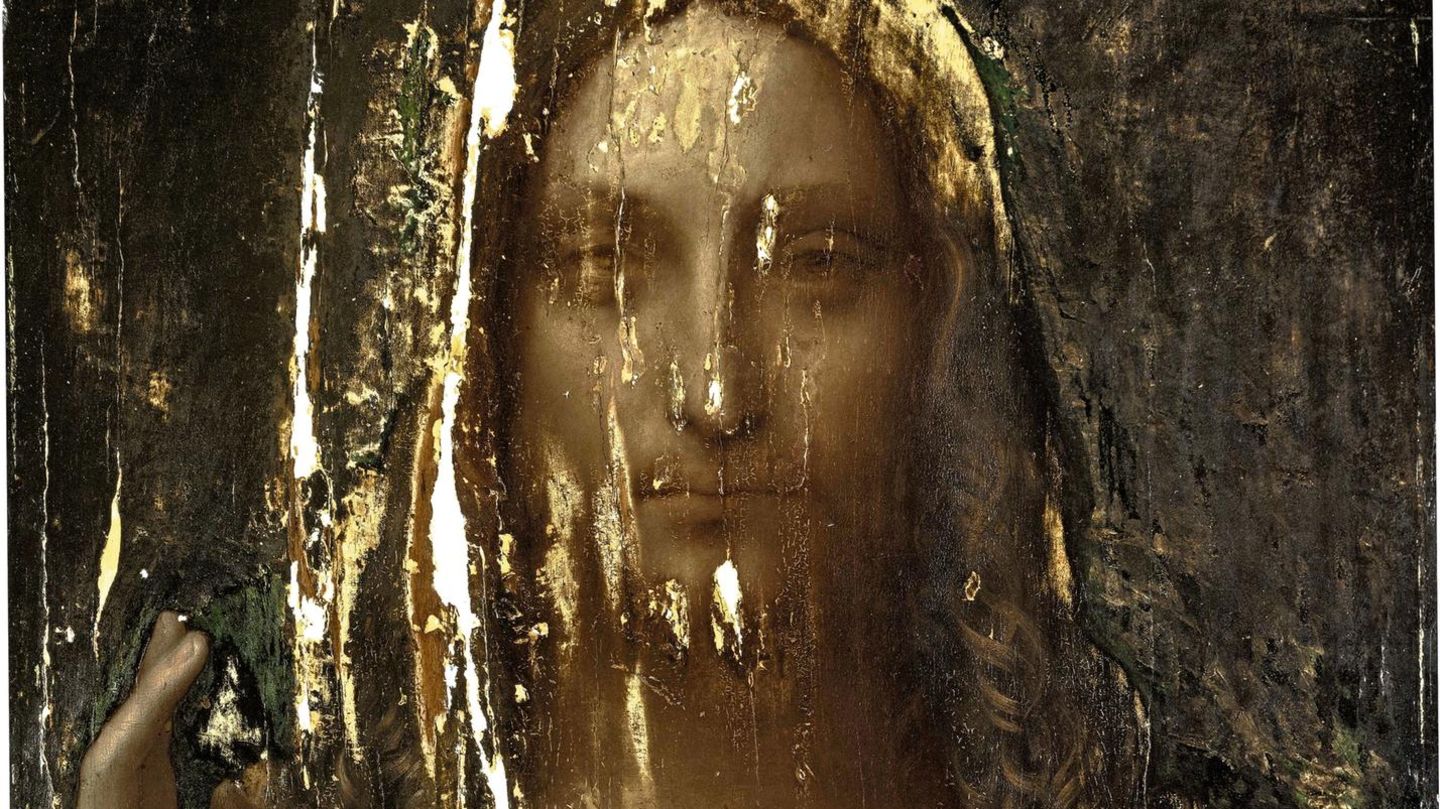

Das Gesicht sei "auf eigenartige Weise übermalt" gewesen. Sie holt ihren Laptop und klickt auf die Aufnahmen, die verschiedene Stadien der Restaurierung zeigen. "Es sah irgendwie lächerlich aus, wie eine Clownsmaske. Die Farbe war frisch, zwischen fünf und zwanzig Jahre alt. Vielleicht hatte der letzte Eigentümer selbst daran gearbeitet", erzählt Modestini.

Sie spricht auch über ihre Trauer nach dem Tod ihres Mannes. "Während ich an dem Bild arbeitete, setzte ich die Gespräche mit Mario in meinem Kopf fort." Der "Salvator Mundi" wird zum stummen Gefährten, dessen Geheimnisse sie Schicht für Schicht freilegt. Mit Unterbrechungen arbeitet sie sechs Jahre an dem Gemälde.

Die Recherche

Robert Simon reist oft nach England, um die Herkunft des Bildes zu recherchieren. Zeichnungen aus den Jahren um 1500 in der Royal Library in Windsor, belegen, dass Leonardo an der Komposition eines "Salvator Mundi" gearbeitet hat. Als möglicher Auftraggeber gilt König Ludwig XII., als dessen Hofmaler und Ingenieur Leonardo zwischen 1507 und 1512 in Mailand tätig war.

Leonardo da Vinci arbeitete im Auftrag wechselnder Fürsten und Könige, unterhielt eine große und produktive Werkstatt und produzierte wohl höchstens 20 Gemälde von eigener Hand.

In der Book Library des Courtauld-Instituts in London entdeckt Simon die vor 1912 entstandene Fotoreproduktion eines "Salvator Mundi", der einst zur Sammlung des englischen Textilhändlers Sir Frederick Cook gehörte. Im Katalog der Cook Collection ist er als "Nr. 106, Boltraffio, Giovanni Antonio, after" verzeichnet. Boltraffio gilt als Leonardos begabtester Schüler.

"Erst dachte ich, es ist nicht dasselbe Gemälde, aber dann sah ich, dass die Holzmaserung übereinstimmte, und die Hände passten. Nur das Gesicht war anders. Es brauchte eine Weile, bis ich verstand, dass es unser Bild war." Auf der Rückseite von Simons Christus steht mit weißer Farbe: 106. "Es war wie ein Krimi!"

Der doppelte Daumen

Modestini entfernt Partikel für Partikel, was Generationen vor ihr auf das Bild gespachtelt haben. Dabei rückt sie dem Urheber auf den Grund. "Als ich die Firnis- und Farbschichten entfernte, zeigte sich am Daumen der segnenden Hand ein Schatten." Auch Robert Simon hatte diesen Schatten bemerkt, als er mit der Nachtaufnahme-Funktion seiner digitalen Kamera das Bild betrachtete – ein Trick, um mithilfe der Infrarotwellen durch die oberste Farbschicht zu dringen. "Dianne rief mich an und sagte, wir müssen reden."

Der Schatten entpuppt sich als ein Pentimento, eine Übermalung. Es ist die Spur des Künstlers, der auf der Leinwand sein Bild anlegt und korrigiert. "In dieser Sekunde verstand ich: Die einzige rationale Erklärung dafür ist, dass wir die Original-Komposition Leonardos vor uns haben", erinnert sich Simon. "Das war ein beängstigender Moment!" Der Da-Vinci-Code war enträtselt.

Modestini hat noch ein weiteres Heureka-Erlebnis: Als sie an der Oberlippe arbeitet, zieht sie Unterlagen über die "Mona Lisa" zurate. "Es war offensichtlich: Der Künstler, der sie gemalt hatte, musste derselbe sein, der den 'Salvator Mundi' gemalt hat. Zitternd bedeckte ich das Gemälde mit einem Tuch und ging nach Hause."

Simon und Modestini versuchen, ruhig zu bleiben. Sie wissen: Sie brauchen die Unterstützung maßgeblicher Fachleute. Sonst hätte das Bild keine Chance. Denn mit der Kunst ist es wie mit dem Fußball: Alle, die Augen im Kopf haben, halten sich für Experten.

Die letzte Spur des "Salvator Mundi", die Simon in den englischen Archiven findet, datiert von 1958: Cooks Nachfahren lassen die Kunstsammlung versteigern. Der als Kopie einer Kopie geltende Christus ging für 45 Pfund Sterling an eine Person namens Kunz.

Der Leonardo-Forscher

"Vielleicht hat jemand dieses Pseudonym benutzt, als eine Art Wortspiel mit dem deutschen Begriff Kunst", spekuliert Martin Kemp, der "Rainmaker" in dieser Geschichte. Ein Ja von Kemp ist Millionen wert. Denn: Ohne die Zustimmung des emeritierten Oxford-Professors gibt es keinen neuen Leonardo.

Kemp parkt seinen leicht lädierten Subaru vor einem Steinhaus aus dem 17. Jahrhundert, nah an der Schlossmauer zum Blenheim-Palast im englischen Städtchen Woodstock. Es blühen Bauernrosen und Lupinen, ein Zitronenbaum trägt üppige Früchte. "Im Winter steht er immer in meiner Küche, aber die wird langsam zu klein für den Baum", sagt Kemp. Und da er nicht nur ein leidenschaftlicher Gärtner, sondern auch ein ambitionierter Koch italienischer Genüsse ist, steuert er hier auf einen Interessenkonflikt zu.

In der Wissenschaft geht er solchen Kalamitäten aus dem Weg. "Ich authentifiziere keine Gemälde, ich erforsche sie. Es ist mir egal, ob sie im Louvre hängen oder sich in Privatbesitz befinden, Besitztum ist irrelevant. Es ist nicht das Problem des Bildes, wem es gehört."

Als er zum ersten Mal dem "Salvator Mundi" gegenübertritt, nimmt er das Treffen persönlich – wie alle, die näher mit dem Werk zu tun haben. Die Einladung zur Besichtigung trifft per E-Mail ein, am 5. März 2008, seinem Geburtstag.

Das Geheimtreffen

Als Robert Simon davon überzeugt ist, ein verschollenes Meisterwerk in den Händen zu halten, zieht er Experten hinzu, deren Diskretion er vertraut. Im Metropolitan Museum von New York wird das Bild technischen Analysen unterzogen. Nicholas Penny, 2008 zum neuen Direktor der Londoner National Gallery ernannt, organisiert schließlich eine Art Geheimtribunal, bei dem der "Salvator" nicht nur den Fachleuten, sondern auch dem direkten Vergleich mit der Londoner "Felsgrottenmadonna" standhalten muss. Sie gilt als Leonardo-Original, doch auch das blieb nicht unwidersprochen.

"Im 17. und 18. Jahrhundert wurden mehr Leonardos in adeligen Sammlungen verzeichnet und in Auktionssälen gehandelt, als der Künstler je hätte malen können", schreibt Kemp in seinem 2004 erschienenen Buch "Leonardo". Erst im 20. Jahrhundert wurde sein Werk auf den Kernbestand dessen beschränkt, was eindeutig dokumentierbar ist.

Simon transportiert das Bild mit einem maßgefertigten Holzkoffer im Handgepäck nach London und bringt es am 19. Mai 2008 in die National Gallery. Das Bild ist mittlerweile für 25 Millionen Euro versichert. Und niemand außer dem Zoll darf erfahren, was in dem Koffer steckt. "Ich flog erste Klasse, und die Stewardessen waren so freundlich, es im Kleiderschrank zu verstauen."

Als Martin Kemp dem Werk gegenübertritt, fällt es ihm schwer, nicht in Euphorie auszubrechen: "Ich habe Kopien und Variationen gesehen. Dies aber war etwas anderes." Besonders die Kugel, die Christus in der linken Hand hält, interessiert ihn. Er erkennt, dass es Bergkristall sein muss. "Er hat die Fixsterne als Einschlüsse in den Kristall eingebettet." Christus hält nicht wie in den konventionellen Darstellungen ein Symbol der Welt in der Hand. Sondern gleich den gesamten Kosmos, der nach dem griechischen Astronomen Ptolemäus aus ineinanderliegenden Kristallkugeln besteht. "Das ändert die ikonografische Bedeutung: Christus wird zum Salvator Cosmi, dem Herrscher des Kosmos. Ein typischer Leonardo-Schachzug!"

Die Mona Lisa und ihr Gegenüber

Als Kemp 2018 seine Memoiren "Living with Leonardo" veröffentlicht, ist er sich sicher: "Der 'Salvator' und die 'Mona Lisa' sind Gegenstücke, das eine beschwört den natürlichen Zauber der menschlichen und irdischen Welten, das andere verweist auf spirituelle Gefilde jenseits des Weltlichen." Auch zeitlich rückt er sie zusammen: "Je länger ich es betrachte, desto sicherer bin ich, dass es nach 1500 entstanden ist."

Das Londoner Experten-Konklave in der National Gallery ändert alles. Nicholas Penny beschließt, den "Salvator Mundi" in seiner für 2011 geplanten Leonardo-Ausstellung zu zeigen. Robert Simon ist am Ziel. Der grotesk übermalte Christus aus der Provinzauktion ist nun ein wiederentdecktes Werk von Leonardo da Vinci.

Bis zum Debüt in der Öffentlichkeit sind es noch drei weitere Jahre, in denen nichts über das Bild durchsickern darf. Kontroversen vor der Londoner Ausstellung könnten seine Teilnahme gefährden. "Wir steckten in einem Kokon des Schweigens", erzählt Simon.

Das Gemälde frisst Geld: Erforschung, Restaurierung, ein neuer Rahmen, klimatisierte und gesicherte Lagerung, Versicherung – und kein Cash in Sicht. Die Sache beginnt, den beiden Glückspilzen Robert Simon und Alexander Parish über den Kopf zu wachsen. Sie verkaufen einen Anteil an den amerikanischen Kunsthändler Warren Adelson. Er soll sich um den Verleih und den Verkauf des Bildes kümmern. Dass er den gerissenen Dealern im Hochpreis-Segment nicht gewachsen war, sollten Simon und Parish erst später erfahren.

Die Öffentlichkeit

Am 22. Juni 2011, vier Monate vor der Eröffnung in London, bekommt das Branchenblatt "Artnews" Wind vom wiederentdeckten Leonardo und veröffentlicht ein Foto, das den plump übermalten Zustand des Gemäldes zeigt – einen bekifft wirkenden Jüngling, den "drug-crazed hippie", wie Kemp ihn einmal bezeichnete.

Simon versucht, die Sache zu retten, und veröffentlicht ein Foto vom gereinigten Zustand des Bildes. Doch die Kritiker sind nicht mehr einzufangen: Frank Zöllner aus Leipzig und Carlo Pedretti aus Rom, ebenfalls anerkannte Leonardo-Experten, die aber nicht zum Geheimtreffen eingeladen waren, stellen die Zuschreibung infrage oder verwerfen sie. Und überall auf der Welt tauchen Händler auf, die das Gemälde für 100 bis 200 Millionen Dollar zum Verkauf anbieten.

Zum Beispiel in Berlin: "Ein Kollege aus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der einmal Direktor des Museums für islamische Kunst war, rief mich an und bat mich, einen Bekannten zu empfangen, der etwas Außergewöhnliches anzubieten habe", erinnert sich Bernd Wolfgang Lindemann, bis 2016 Direktor der Gemäldegalerie. Lindemann trifft den Mann, einen renommierten Händler für orientalische Teppiche, und erhält Einsicht in zwei Aktenordner, die mit Dokumenten über den "Salvator Mundi" gefüllt sind.

"Zu sehen war ein Bild mit intensiven Kittungen, extrem restauriert. Es befand sich in einem Zustand, den ich als Ruine bezeichnen würde." Lindemann lehnt ab. "Abgesehen davon, dass die Summe von 200 Millionen Euro astronomisch war, brauchte die Kontur unserer Sammlung dieses Bild nicht", sagt Lindemann heute.

Auch wenn Simon in einer Presseerklärung 2011 betont, das Bild sei nicht auf dem Markt, wird doch über seinen Wert verhandelt. Die National Gallery gerät in den Verdacht, einem kommerziellen Werbefeldzug aufgesessen zu sein. Dem Publikum ist das egal: Die Vorverkaufstickets für die Ausstellung werden auf dem Schwarzmarkt für 400 Britische Pfund gehandelt. Besucher campieren mit Schlafsäcken vor der National Gallery, um eine Tageskarte zu bekommen.

Leonardo da Vinci im Angebot

Doch der "Salvator Mundi" profitiert nicht vom Leonardo-Hype. "Ich hatte gehofft, das Metropolitan würde es kaufen. Es ist mir ein Rätsel, warum sie es nicht wollten", sagt Simon. Auch Boston lehnt ab. Berlin ist ohnehin raus. Und Nicholas Penny von der Londoner National Gallery muss 71,7 Millionen Dollar zusammentragen, um die zum Verkauf stehende Leihgabe "Diana und Callisto" von Tizian für Großbritannien zu retten.

Allein Maxwell Anderson beißt an, der neue Direktor des Dallas Museum of Art. Er will seiner Amtszeit ein Glanzlicht aufstecken. Acht Monate lang steht das Bild auf einer Staffelei in einem Hinterzimmer des Museums, um mögliche Mäzene für die geforderten 150 Millionen Dollar zu gewinnen. Mit zwei der drei Eigentümer entwirft er eine Finanzierung über 10 bis 15 Jahre. Doch das Geschäft platzt. "Der Dritte wollte die volle Summe auf einmal", sagt Anderson. Mit dem Dritten ist der Kunsthändler Warren Adelson gemeint.

An diesem Punkt ist die Geschichte von den klugen Trüffelsuchern, die mit Mut und Verstand einen Schatz entdeckt und etabliert haben, zu Ende.

Und ein Kunstmarkt-Thriller beginnt, wie ihn die Welt noch nicht erlebt hat.

Der Freeport-King

Als Deus ex Machina springt das Auktionshaus Sotheby's aus der Kulisse. "Sotheby's kam zu uns und sagte, sie hätten einen privaten Klienten, der an dem Bild interessiert sei", erinnert sich Robert Simon. "Unglücklicherweise gab es viele Diskussionen darüber, den Preis zu reduzieren. Eine sehr schwierige Transaktion."

Und das ist vorsichtig ausgedrückt. Denn Simon darf sich über die Umstände des Verkaufs nicht äußern.

Womöglich platzte der Dallas-Ankauf, weil der russische Oligarch Dmitrij Rybolowlew Kaufinteresse signalisiert hatte. Dessen auf 6,8 Milliarden Dollar geschätztes Vermögen stammt auch aus dem Verkauf seiner Anteile am russischen Düngemittelunternehmen Uralkali. Er ist Eigentümer und Präsident des Fußballklubs AS Monaco.

Mitte März 2013 wird das Gemälde zur Besichtigung in ein New Yorker Apartment transportiert, das Rybolowlew 2011 für den Rekordpreis von 88 Millionen Dollar gekauft hatte. Als Kaufinteressent tritt Yves Bouvier auf, bekannt als der "Freeport-King".

Der damalige Inhaber des Genfer Transport- und Lagerunternehmens "Natural Le Coultre" war der größte Mieter im Genfer "Freeport", einem Zollfreilager, in dem 1888 vorerst Getreide gespeichert wurde, später Gold, Weine, Autos und jüngst vor allem Kunstwerke gebunkert werden. Schätzungen gehen davon aus, dass in Genf rund 120.000 Kunstwerke im Wert von mehreren Milliarden Euro lagern. Es ist die 3-D-Variante des Schweizer Nummernkontos: Vermögenswerte kommen und gehen absolut diskret.

Bouvier hatte seine Insiderkenntnisse eingesetzt, um Kunstwerke zu akquirieren und mit teils 50 Prozent Aufschlag weiterzuverkaufen. Es gibt ein geflügeltes Wort, das besagt, was den Kunstmarkt in Bewegung hält: Death, Divorce, Default – Tod, Scheidung und Pleite. Bouvier wusste, was seine Klienten in ihren klimatisierten Hochsicherheitskammern aufbewahrten. Er wusste auch, wer dringend Geld brauchte oder es in Kunst umrubeln und verstecken musste.

Rybolowlew wurde um 2003 Bouviers Kunde. Um 2008, als Rybolowlew sich von seiner Frau trennte, sollte ihm Bouvier "mobile Werte" besorgen. Insgesamt 38 spektakuläre Kunstwerke schaffte dieser bis 2013 herbei, unter anderem von Gauguin und Picasso.

"Der Kunstmarkt ist ein Dschungel, noch viel anarchischer als der Transfer-Markt für superteure Fußballer", sagt Martin Kemp. "Die Summen unterscheiden sich nicht so sehr. Von außen ist schwer zu sagen, wer ehrlicher Händler und wer Manipulator ist. Robert Simon und Yves Bouvier könnten kaum unterschiedlicher sein in ihrer Arbeitsweise."

Der russische Milliardär

Als Rybolowlew, der in Russland viel Geld für die Restaurierung von Kathedralen und sakraler Kunst gespendet hat, Interesse am "Salvator Mundi" äußert, schiebt sich Bouvier zwischen den russischen Milliardär und das Gemälde. Mit Sotheby's schließt er einen "Private Deal" ab. Der "Salvator Mundi" hat jetzt einen neuen Preis: 80 Millionen Dollar gehen an das Händler-Konsortium Simon, Parish und Adelson. Drei Millionen Dollar soll Sotheby's an Vermittlungsprovision kassiert haben. Simon sagt dazu nichts.

Sehr schnell, womöglich noch am selben Tag, verkauft Bouvier den "Salvator" weiter an Rybolowlew – mit einem Aufschlag von 47,5 Millionen Dollar. In einer E-Mail an einen Vertrauten von Rybolowlew schreibt Bouvier: "Den Preis runterzufahren war fürchterlich schwierig, aber 127,5 Millionen sind ein sehr guter Deal." Für ihn. Aber das verschweigt er natürlich.

Am 30. Dezember 2014 erfährt Rybolowlew zufällig den wahren Einkaufspreis für ein Amedeo-Modigliani-Gemälde, das Bouvier ihm für 118 Millionen Dollar überlassen hatte: 93,5 Millionen Dollar hatte Bouvier dem New Yorker Hedgefonds-Manager Steven Cohen dafür bezahlt. Rybolowlew ahnt sofort, dass es kein Einzelfall ist. Seit 2003 hatte er für ungefähr zwei Milliarden Dollar Kunst über Bouvier gekauft. Und wie er jetzt merkt: nicht mit seiner Hilfe, sondern von ihm. Nicht für eine Vermittlungsgebühr von üblicherweise drei bis fünf Prozent, sondern mit Aufschlägen bis zu 50 Prozent. Im Januar 2015 zeigt er Bouvier wegen Betrugs an und stellt ihm eine Falle. Als Bouvier am Morgen des 25. Februar 2015 das Apartmenthaus Belle Époque in Monaco betritt, um Rybolowlew zu treffen, erwartet ihn die Polizei. Ermittlungen in Singapur, Hongkong, Paris und New York folgen.

Im Zuge der Untersuchungen werden auch Details über den "Salvator Mundi"-Deal bekannt. Zwei Jahre nach dem Verkauf erfährt Robert Simon aus der Zeitung, wer der Eigentümer des Bildes ist. Und er erkennt die riesige Differenz zu dem Preis, für den sie das Bild verkauft hatten. "Wir fühlten uns betrogen", sagt Simon.

Jetzt, im Juni 2018, lehnt Simon sich im Sessel zurück und zuckt resigniert mit den Schultern. "Mir ist absolut klar, dass mein Talent die kunsthistorische Arbeit ist und nicht der Verkauf."

Über die "Affäre Bouvier" verliert Rybolowlew das Interesse an der Kunst.

Die Auktion

"Im Juli 2017 erhielt ich eine Nachricht, dass jemand mit mir über Leonardo sprechen wolle", berichtet Dianne Modestini. Am Abend des 19. Juli 2017 wird der "Salvator Mundi" mit großem Sicherheitsaufwand in Modestinis Studio an der Universität gebracht. "Ich freute mich, denn seit dem Ende der Londoner Ausstellung im Februar 2012 hatte niemand mehr das Bild gesehen." Sie ruft Simon an, der kurz darauf bei ihr ist.

Am nächsten Morgen begutachten Loic Gouzer und Alex Rotter das Bild, die beiden Vizechefs der Abteilung für Nachkriegs- und Gegenwartskunst beim Auktionshaus Christie's. Sie beschließen, es auf Werbetour durch die Welt zu schicken und als Höhepunkt der herbstlichen Auktionen inmitten der zeitgenössischen Kunst zu versteigern.

27.000 Menschen stehen in Hongkong, London, San Francisco und New York Schlange, um den "Salvator Mundi" zu sehen. Christie's lässt eine Kamera unter dem Bild montieren und veröffentlicht ein Video, das zutiefst bewegte Reaktionen der Betrachter zeigt. Die Marketing-Profis sind um keinen Gag verlegen: Unter das Publikum mischt sich auch Leonardo DiCaprio, was für ein Zufall.

Auch Robert Simon besucht den "Salvator" in New York. "Als ich ihn wiedersah, kamen mir die Tränen. Das hatte unmittelbar mit der Qualität zu tun, die so nur Leonardo erreicht: Christus, ein Mann und ein Gott zugleich, menschlich und übermenschlich, auch Frau und Mann gleichermaßen, sehr androgyn. Es ist verstörend und unwiderstehlich! Natürlich kamen meine Gefühle zurück, all die Kämpfe und Anstrengungen über all die Jahre waren plötzlich wieder präsent."

In den Wochen vor der Auktion nimmt der Streit um die Echtheit und den Zustand des Bildes wieder an Fahrt auf. "Die Auktionatoren kontaktierten mich und baten mich, meine Forschungen zu bestätigen, und ich stimmte zu, in einem Videobeitrag die falschen Informationen, die in der Presse kursierten, zu widerlegen – unter der Bedingung, nicht in den Verkaufsprozess einbezogen zu werden", erzählt Martin Kemp in seinem Buch. Ein frommer Wunsch in einer Schlacht, in der es nicht um Kunst, sondern vielmehr um die Marke Leonardo geht.

Die Sensation

Am Abend des 15. November 2017 sitzt Simon im Auktionssaal von Christie's im Rockefeller Center in New York. Bis zu diesem Tag liegt der Rekord für ein Altmeister-Gemälde bei umgerechnet rund 76,7 Millionen Dollar. Die Schallgrenze von 100 Millionen Dollar durchbrachen bisher nur Werke der klassischen Moderne und der zeitgenössischen Kunst, Edvard Munchs "Schrei" etwa sowie Arbeiten von Pablo Picasso, Jackson Pollock und Francis Bacon. Genau deshalb platziert Christie's den "Salvator Mundi", ein Werk aus dem frühen 16. Jahrhundert, in der Abendauktion für zeitgenössische Kunst.

"Die Leute im Publikum waren keine Sammler Alter Meister oder Museumskuratoren. Es waren reiche Leute. Modern- und Contemporary-Art-Leute. Diesen Markt für zeitgenössische Kunst, das gebe ich freimütig zu, verstehe ich überhaupt nicht", sagt Simon.

Dann erzählt er die Anekdote vom berühmten amerikanischen Bankräuber Willie Sutton: "Als Reporter ihn fragten, warum er immer Banken ausgeraubt habe, antwortete er: 'Because that's where the money is.' Auf dem Kunstmarkt ist 'the money' in der zeitgenössischen Abteilung zu holen, dort, wo keine Kennerschaft vonnöten ist, sondern hochspekulativ in den Zeitgeschmack investiert wird."

Obwohl sie selbst so sehr an das Bild glauben, fürchten Dianne Modestini und Robert Simon, die 100-Millionen-Dollar-Grenze werde nicht überschritten und der Leonardo verschwinde erneut in irgendeinem Freeport. Doch 19 Minuten nachdem der Christie's-Chef Jussi Pylkkanen das "Lot 9 B" aufgerufen hat, endet die Auktion bei 400 Millionen Dollar. Eine Sensation.

Die Spur des Geldes

An diesem Abend gibt es mehrere Gewinner. Als moralische Sieger sehen sich Simon, Kemp und Modestini. Für sie ist der Erfolg eine nachträgliche Bestätigung. Doch an der Kunstmarkt-Bonanza verdienen sie keinen Cent.

Rybolowlew geht mit rund 270 Millionen Dollar Gewinn nach Hause. Kurz darauf stellt die US-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Bouvier ein, denn von Betrug und Übervorteilung könne bei diesem Ergebnis nicht mehr die Rede sein.

Christie's verlangt gut 50 Millionen Dollar Zuschlagsgebühren, die der Käufer zusätzlich zum Preis zu zahlen hat.

Auch bei einem unbekannten Risiko-Investor klingelt die Kasse: Die Garantiesumme von 100 Millionen wurde um 300 Millionen übertroffen. Als üblich gilt, Garantiegebern rund 20 Prozent dessen auszuzahlen, was über ihre Garantie hinausgeht. In diesem Fall wären das 90 Millionen Dollar.

Weil das Bild nach der Auktion spurlos verschwindet und auch über den neuen Besitzer nichts bekannt wird, überschlagen sich die Gerüchte. Auch die Frage, wer denn bis 370 Millionen Dollar mitgeboten habe, gibt Anlass für Spekulationen. Etwa jener Milliardär gewordene ehemalige Taxifahrer aus China, der für 170 Millionen einen Frauenakt von Modigliani ersteigert hatte und zum Bezahlen mit seiner Kreditkarte vorbeischaute, um sich die Bonuspunkte zu sichern? Oder die märchenhaft reichen Kataris und ihre nicht minder potenten Widersacher aus Saudi-Arabien und den Emiraten?

Am 8. Dezember 2017 schließlich setzte der Louvre Abu Dhabi, der vier Tage vor der Auktion eröffnet hatte, den Spekulationen per Twitter ein Ende: "Louvre Abu Dhabi freut sich darauf, den 'Salvator Mundi' von Leonardo Da Vinci zu zeigen. Das Werk wurde vom Ministerium für Kultur und Tourismus Abu Dhabi für das Museum erworben." Als Strohmann soll der saudische Prinz Badr Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Farhan Al Saud das Bild ersteigert haben – mit einer Lizenz, bis zu 500 Millionen Dollar auszugeben. Was erklären könnte, warum der Bieter im letzten Schritt um glatte 30 Millionen erhöht hatte. Und weil alles so obskur wirkte, schillerte auch der Klatsch immer bunter: Die saudischen Prinzen hätten mit den Emirats-Herrschern getauscht, was man unter Freunden hergibt, Bild gegen Yacht.

Die Wiederauferstehung

Am 18. September soll das Bildnis des Weltenretters nun am Arabischen Golf präsentiert werden – und stärkt den Louvre-Ableger damit als Außenposten des europäischen Kulturerbes.

Die Suche nach den Gründen für das Verschwinden, das Auftauchen und den hochspekulativen Verkauf des Bildes legt die Mechanismen des Kunstbetriebs frei. Und sie führt zu Menschen, deren Leben die Kunst bereichert, und zu Menschen, die sich an der Kunst bereichern. Selten waren die Rollen so klar verteilt, war der Profit so einseitig wie exorbitant, waren die Gegensätze von Kennerschaft und Kaufkraft so frappant.

"Es war die aufregendste Erfahrung meines Lebens", sagt Robert Simon im Juni 2018 und wirkt, als habe er seinen Frieden mit der Geschichte geschlossen. In seiner Galerie hängt gerade das Bild von Luca Giordano, die "Allegorie des menschlichen Fortschritts". "Es ist ein bedeutendes Gemälde, und es kostet 700.000 Dollar", sagt Simon, "aber ein Milliardär würde fragen: Was stimmt mit diesem Bild nicht?"

Dianne Modestini hat sich vom "Salvator Mundi" verabschiedet, als ginge es um das Ende einer Beziehung: "Es fühlte sich an wie Schlussmachen", sagt sie und fügt hinzu, dass Abu Dhabi ein guter Ort für das Bild sei.

Martin Kemp, immer auf der Suche nach neuen Leonardo-Interpretationen, arbeitet an der Umformatierung des "Salvator Mundi" in ein Bühnenereignis: Nächstes Jahr, zum 500. Todestag des Renaissance-Genies, soll ein Chorkonzert mit Bildprojektionen auf Tour gehen. Leonardo war schließlich viel mehr als nur ein Maler.

Hollywood

Die Aufregung um den Mythos Leonardo, sie steuert nach Dan Browns "Da Vinci Code" und dem Trubel um die 450 Millionen Dollar auf einen neuen Höhepunkt zu. Leonardo DiCaprio produziert den Film nach der neuen Leonardo-Biografie von Walter Isaacson (in Deutschland ab Oktober erhältlich) und wird die Hauptrolle natürlich selbst übernehmen. Museen weltweit konkurrieren um die besten Leihgaben zum Sterbejubiläum. Und im Louvre von Paris wird ab 24. Oktober 2019 nicht nur die größte Leonardo-Schau aller Zeiten eröffnet. Sondern die "Mona Lisa" erhält zum ersten Mal und nur für kurze Zeit ein ebenbürtiges Gegenüber: den "Salvator Mundi" aus Abu Dhabi.