Herr Wecker, Sie bieten mit Ihrem Verband "Mental Health in Music" Therapie- und Beratungsmöglichkeiten an. Aus welchem Musikgenre kommen die meisten Künstler zu Ihnen?

Wir sind auf den Popbereich spezialisiert. Das umfasst erstmal alles, was nicht Klassik ist, von Indie-Künstlern bis zu Mitgliedern von Metal-Bands. Eine leichte Schlagseite gibt es zu Solokünstlern, das würde ich darauf zurückführen, dass sich in der Musikindustrie der Fokus aktuell von Bands auf Einzelkünstler verschiebt. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass Bands sich im günstigsten Fall gegenseitig Rückmeldungen und Halt geben können.

Kommen auch ganze Bands zu Ihnen und machen eine Art Paartherapie?

Hat es auch schon gegeben. Meistens kommen die Bandmitglieder aber einzeln. Als Band geschlossen ein Beratungsangebot anzunehmen, würde bedeuten, dass sich alle darüber einig sind, dass sie etwas verändern wollen. Das braucht ein hohes Maß an Aufgeschlossenheit und Zeit.

Zur Person

Michael Wecker ist Diplom-Psychologe und Psychotherapeut in Berlin. Gemeinsam mit Kolleginnen gründete er 2019 "Mental Health in Music". Der Verband berät Künstler und andere Akteure der Musikbranche

Nutzen Ihre Klienten die Angebote präventiv oder erst, wenn sie in einer Krise stecken?

Das ist so wie in der normalen Psychotherapie auch: Die Notwendigkeit für eine Veränderung wird meist erst erkannt, wenn der Leidensdruck sehr hoch ist. Präventionsarbeit machen wir trotzdem, etwa in Kooperation mit der Popakademie Baden-Württemberg. Da bieten wir im ersten Semester einen Kurs zur mentalen Gesundheit an. Leider gibt es immer noch eine gewisse Stigmatisierung bei psychischen Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung. Auch wenn das bei Personen aus der Musikbranche aus verschiedenen Gründen vielleicht etwas weniger relevant ist, gibt es auch hier schambesetzte Themen. Starke Auftrittsängste beispielsweise.

Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit sind Suchterkrankungen. Begünstigt die Musikbranche Abhängigkeiten?

Ganz klar ja. Alkohol ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, viele Menschen sind abhängig davon. In der Musikbranche ist das aber nochmal verschärft. Auf den meisten Tourneen ist Alkohol omnipräsent, weil spätestens nach den Konzerten viel getrunken wird. Aber auch illegale Drogen spielen eine große Rolle.

Das Umfeld begünstigt also den Konsum.

Dabei ist die Bühne der Arbeitsplatz von Musikern, wenn sie auf Tour sind. An anderen Arbeitsplätzen betrinkt man sich vernünftigerweise ja auch nicht. Das sollte uns doch zu denken geben. Bei Musikern wird jedoch erwartet, dass sie feiern, Backstage und auf der Bühne, und vielleicht später auch noch mit ihren Fans etwas trinken.

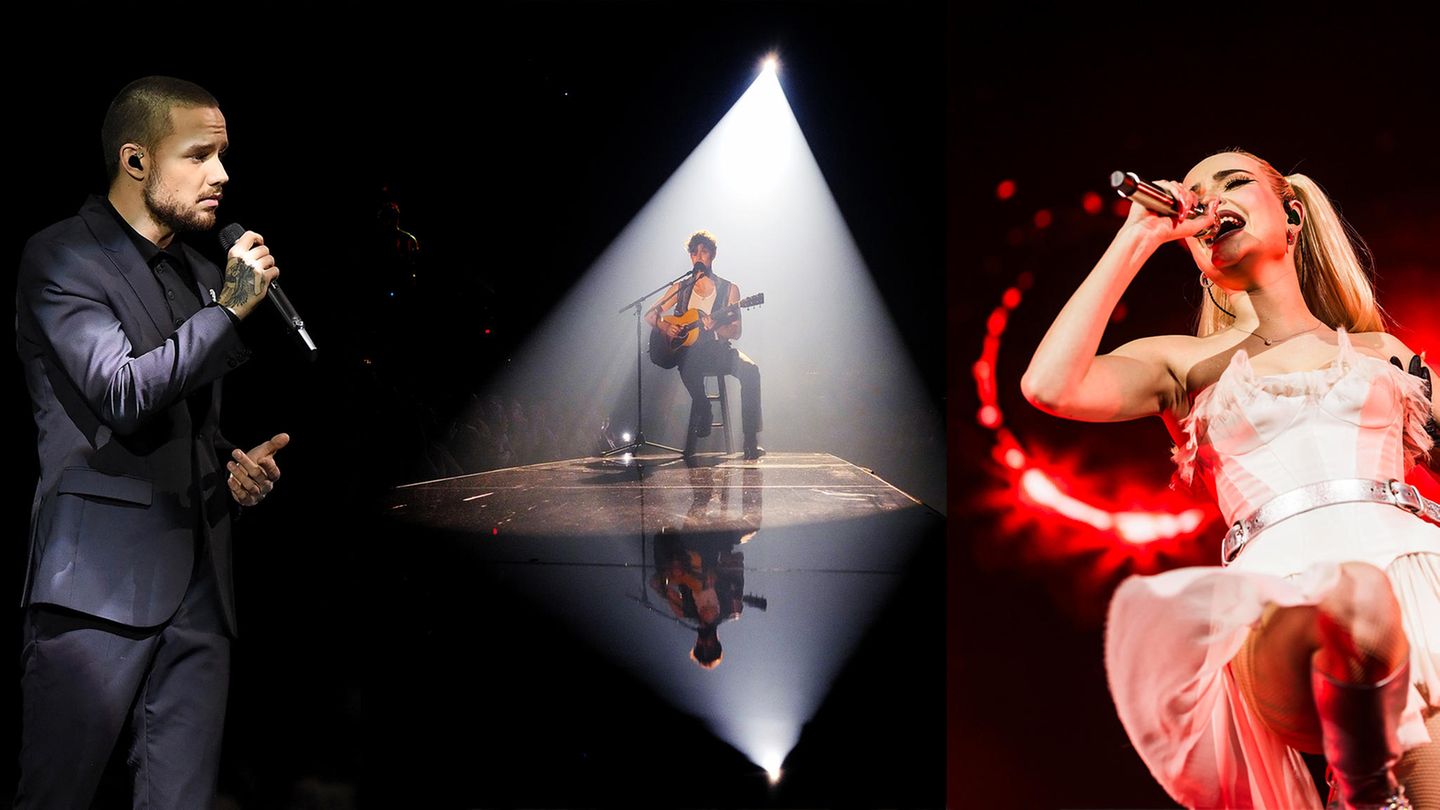

Ist die alte Losung "Sex, Drugs & Rock 'n' Roll" also immer noch präsent? Fast alle Mitglieder des Club 27 starben an den Folgen von Drogenkonsum, zuletzt verunglückte der ehemalige One-Direction-Star Liam Payne diesen Oktober – mutmaßlich unter Drogeneinfluss.

Diese Losung gilt aus meiner Sicht noch immer. Die Musik ist für viele ein Freiraum, in den das Verbotene und Dreckige hineinprojiziert wird. Wir als Konsumenten können mit einem gewissen Voyeurismus an etwas teilhaben, was so in unserem Leben nicht stattfinden kann. Daraus ergibt sich eine gewisse Erwartungshaltung an die Musiker, für die wiederum Aufmerksamkeit das höchste Gut ist. Ein langweiliger Lebensstil mit gesunder Ernährung, Gartenarbeit und einem Golden Retriever ist vielleicht nicht das, was einen ins Zentrum der Aufmerksamkeit bringt. Es gibt also von beiden Seiten, von den Musikern und auch von ihrem Publikum, Dynamiken, die Drogenmissbrauch befeuern können.

Gerade bei Künstlerinnen und Künstlern, die in jungem Alter berühmt geworden sind, gibt es viele Fälle, bei denen Karriere und Gesundheit durch Drogenexzesse beschädigt wurden.

Der bei vielen sehr junge Eintritt in die Musikbranche stellt einen großen Risikofaktor für Drogenkonsum dar. Jugendliche und junge Erwachsene sind vulnerabler, sie haben nicht das gleiche Ausmaß an Lebenserfahrungen, auf das sie zurückgreifen können, um zu bewerten: Was ist gesund? Was ist mir zu viel? Gleichzeitig sind junge Menschen in Bezug auf ihren Selbstwert und ihre Wertevorstellungen nicht so stabil wie jemand mit 40 oder 50. Das macht sie anfälliger für dysfunktionale Entwicklungen. Da liegt es nahe, einen gewissen Lifestyle nachzuleben, um sich aufzuwerten. In Bezug auf junge Künstler würde ich mir da schon mehr Verantwortungsübernahme von den professionellen Playern der Musikindustrie wünschen. So wie es für uns ja auch in anderen Bereichen klar ist, dass junge Menschen eines besonderen Schutzes bedürfen.

Im Moment gibt es ja beispielsweise verschiedene Initiativen, etwa in Australien, mit denen die Nutzung von Social Media für Jugendliche stark eingeschränkt werden soll, da verschiedene negative Folgen deutlich geworden sind. Übrigens gibt es hier auch in Deutschland schon länger gesetzliche Regelungen in Bezug auf das Alter. Auch im Bereich des Alkoholkonsums gibt es diese Gesetze, die zum Teil angepasst werden (wie beim Aufkommen der sogenannten Alkopops, Anm. d. Red.). Das heißt, als Gesellschaft sind wir uns einig, dass wir Jugendliche und selbstverständlich auch Kinder vor einem Umfeld beziehungsweise Risiken schützen wollen, deren Gefahren sie aufgrund ihres Alters noch nicht hinreichend abschätzen können

Darüber sollte es für die Musikbranche zumindest Gespräche geben.

Sie arbeiten auch als Kinder- und Jugendtherapeut. Was halten Sie von Castingshows, die dezidiert auf Kinder und Jugendliche abzielen wie "The Voice Kids"?

Ich halte solche Formate für schwierig. Man lenkt diese Kinder sehr früh in eine Richtung, die sie natürlich erst einmal toll finden, deren Folgen sie aber noch gar nicht erfassen können.

Das könnte man mit dem Rummel um den Profifußball vergleichen: Wenn man zu den wenigen Glücklichen gehört, die erfolgreich sind, ist es schwer, die Bodenhaftung zu behalten. Das würde wohl jedem so gehen, der sich mit gerade mal 20 schon die teuersten Autos leisten kann. Wenn man in einer Welt aufwächst, die stark über Adrenalin und Beschleunigung funktioniert, wo es möglich ist, schnell erfolgreich zu sein und jede Menge Aufmerksamkeit zu bekommen, und die gleichzeitig ein hochkompetitives Umfeld ist, sind das keine guten Bedingungen für eine stabile Persönlichkeitsentwicklung. Bei Castingshows mit sehr jungen Kindern ist zudem die Frage, ob der Wunsch nach einer Karriere nicht vielleicht doch eher von den Eltern vorangetrieben wird.

Zudem ist das Problem, dass für den Großteil aus dem großen Traum leider nichts wird. Diese Enttäuschung muss man auch verarbeiten.

Tourenstress gehört zu den Themen, mit denen Musiker besonders häufig zu Ihnen kommen.

Früher war es so: Musiker und Bands haben Alben rausgebracht, die sie dann mit Touren beworben haben, damit Leute die Platten kaufen. Heute hat sich die Monetarisierungslogik geändert. Im Streaming-Zeitalter finanzieren weniger die Albumverkäufe, sondern die Konzerttickets die Künstler und Bands in mittlerer Flughöhe – bei milliardenschweren Stars ist das noch anders. Alle anderen haben einen extremen Druck, die Tour erfolgreich zu spielen, mit vielen Terminen. Hinzu kommt, dass man aus seinem normalen Umfeld herausgerissen ist. Freunde und Familie kann man nur digital sehen, den Sport oder anderen Hobbys kaum bis nicht nachgehen.

Welche Faktoren spielen noch eine Rolle?

Je nachdem, wie viel Geld zur Verfügung ist, ist man in einem Bus unterwegs, den man gegebenenfalls auch selbst fährt. Konzerte sind Adrenalinflashs, die für Körper und Seele anstrengend zu verarbeiten sind. Dazu die ständige Interaktion mit fremden Menschen in fremden Umgebungen, kaum Raum für Rückzug, Bewegungsmangel und schlechte Ernährung. Selbst wenn auf einer Tour alles gut läuft, ist diese Phase anstrengend.

Sie beraten Künstler auch dazu, wie sie gut mit ihren Fans kommunizieren können. Können Sie uns das grob erklären?

Wenn es um eine problematische Interaktion geht, rate ich eher dazu, im Social-Media-Kontext klar und höflich und zugleich sparsam zu kommunizieren. Bei einer Tourabsage etwa: Es tut mir leid, es ist jetzt so. Es bringt nichts, mit wütenden Fans in die Beziehungsarbeit zu gehen und zu fragen, ob sie selbst bei der Arbeit auch schon mal krank waren. Beleidigungen und Shitstorms können sehr große Belastungen sein.

Ich würde mich dem so wenig wie möglich aussetzen. Blockieren und sich nicht in sinnlose Interaktionen verstricken lassen, kann helfen.

Und offline?

Für Fans von Musikern, die nach ihren Konzerten noch am Merch-Stand stehen, ist das ein direkter Ort des Austauschs. Die meisten sind friedlich, aber es gibt eben auch Leute, die immer wieder auftauchen und unangenehm sind, oder sogar Stalker. Gerade Musikerinnen erleben in solchen Momenten auch körperliche Übergriffigkeiten.

Welche Rolle spielt das Management für die mentale Gesundheit von Künstlerinnen und Künstlern unabhängig vom Alter?

Das kommt darauf an, über wen man spricht. Bei großen Labels, die einen Künstler unter Vertrag haben, ist das Interesse an ihm in erster Linie selbstverständlich ein monetäres. Sie wollen, dass der Künstler funktioniert, also hohe Aufmerksamkeit generiert und ausverkaufte Konzerte spielt. Die Gesundheit der Person ist nachrangig. Ich würde mir wünschen, dass sich das ändert. Vielleicht etwas zynisch formuliert könnte man ja auch sagen: Rein ökonomisch betrachtet sind Künstler doch das "Arbeitsmaterial" von Labels, und mit Arbeitsmaterial sollte man sorgfältig umgehen. Aber vermutlich gibt es eben auch genügend Personen, die nichts so sehr wünschen, wie als Musiker erfolgreich zu sein, und die dann bereit sind, auch sehr widrige Bedingungen anzunehmen. Das verschiebt bei allen die Standards.

Wie sieht es im deutschsprachigen Raum abseits der Major Labels aus?

Da bemerken wir einen Paradigmenwechsel. Viele Ausbildungsinstitutionen wollen ihrem Nachwuchs transparent machen, in was für einem Umfeld sie arbeiten werden. Auch Verbände wie der Musicpool in Berlin oder Rockcity Hamburg achten darauf.

Beobachten Sie auch in der Musikbranche den allgemeinen Trend, dass das Thema mentale Gesundheit bei jüngeren Generationen weniger stigmatisiert ist als bei älteren?

Das kommt meiner Erfahrung nach unter anderem auf das Genre an. Ich erfinde mal ein Beispiel: Ich bin eine rotzige Bossgirl-Rapperin, die in ihren Songs klar macht, dass ihr die Meinung von anderen sonstwo vorbei geht. Würde ich dann darüber sprechen, dass ich mir Hilfe wegen übergriffiger Beleidigungen auf Social Media gesucht habe? Wie würde das denn zu meinem sonstigen Image passen? Hier haben wir das Problem, dass Künstler ja nicht nur ihre private, sondern auch ihre professionelle Identität im Auge behalten müssen. Ihr Bild nach außen ist Teil ihrer künstlerischen Arbeit.

Was macht es Musikerinnen und Musikern so besonders schwer, sich um sich selbst zu kümmern?

Bei allen öffentlichen Auftritten geht es um die "Performance on the spot", also Leistung im Moment abzurufen, ohne Rewind-Taste. Etwa auf Tour: Wenn ein Musiker da aus welchen Gründen auch immer unpässlich ist, hängen da eine Menge Menschen dran. Konzerte können nicht einfach so verlegt werden. Wenn ich zu einer Band gehöre, trage ich Verantwortung für die Kollegen, aber auch Solokünstler haben eine Crew, Veranstalter, Mitarbeiter vor Ort.

Was hat es mit diesem Performancedruck auf sich?

Auf der Bühne zu stehen ist eine Hochstresssituation, egal, ob ich singe oder ein Instrument spiele. In der "Peak Performance" geht es darum, mit dieser Stresssituation produktiv umzugehen, ohne sich zu hemmen. Ganz einfach gesagt: Aufregungsmanagement. Es gibt ein Optimum an mentaler und körperlicher Erregung, mit der ich die beste Leistung erbringen kann – vergleichbar mit Bühnenschauspielern, die ihr Lampenfieber brauchen. Doch wenn der Druck zu groß wird, ist es problematisch, das kann zu Blackouts führen.

Im Rapbereich sind ungünstige Kindheitserfahrungen fester Teil der Songs

Lassen Sie uns über den öffentlichen Umgang mit mentaler Gesundheit reden. Neben Influencern und Schauspielern sprechen auch Musikerinnen und Musiker auf Social Media immer häufiger über ihre mentalen Probleme.

Einerseits können Posts, die die eigene mentale Gesundheit thematisieren, anderen Menschen das Gefühl geben, dass sie nicht allein sind. Fans fühlen sich den Künstlern vielleicht näher. Andererseits ist das ein sehr persönliches, intimes Thema. Wenn man damit an die Öffentlichkeit geht, verliert man bis zu einem gewissen Grad die Kontrolle darüber, was mit diesen persönlichen Themen geschieht, wie sie besprochen werden. Das finde ich daran problematisch. Jede Person braucht einen Schutzraum, in dem sehr private Themen nicht öffentlich verhandelt werden.

Es gibt diese Ei-oder-Henne-Frage: Bekommen Menschen durch ihre Arbeit in der Musikindustrie mentale Probleme oder gehen überhaupt erst Menschen mit einer gewissen Disposition für mentalen Erkrankungen in diese Branche. Gibt es dazu wissenschaftliche Erkenntnisse?

Es gibt einige wenige Studien dazu, dass sich Menschen mit "ungünstigen Kindheitserfahrungen" besonders von solchen Branchen angezogen fühlen. Im Rapbereich sind diese ungünstigen Kindheitserfahrungen sogar fester Teil der Songs: instabile Familienstrukturen, abwesende Elternteile, prekäre Verhältnisse, Armut. Aber auch in anderen Musikbereichen ist die Rate ungünstiger Kindheitserfahrungen, die etwa Missbrauch oder stark belastete Eltern-Kind-Beziehungen beinhalten, höher. Aber das sind rein statistische Werte. Nicht jeder, den es in die Musikbranche zieht, hat so ein Päckchen zu tragen. Und es sind auch nicht nur die einschlägigen Genres, und nicht nur Kindheitserfahrungen, bei denen die Dysfunktionalität ganz offensichtlich ist. Auch in Elternhäusern klassischer Musiker, in denen formal alles in Ordnung scheint, kann es eine Atmosphäre von starkem Leistungsdruck geben. Wenn Anerkennung und Liebe nur dann gezeigt werden, wenn gewisse Leistungen auf einem Instrument erbracht werden, birgt diese Prägung auch Schwierigkeiten.

Hilft künstlerischer Ausdruck dabei, mentale Probleme zu verarbeiten?

Auf jeden Fall. Kreative Verarbeitung von Problemen setzt positive Prozesse in Gang. In der Psychologie untersucht man unter dem Thema Salutogenese, wie Gesundheit entsteht. Ein wesentlicher Faktor ist das Erleben von Sinnhaftigkeit und Kohärenz. Auch wenn ich etwas Schwieriges erlebt habe, kann ich möglicherweise etwas daraus machen. Aus dem Bereich der Traumaforschung weiß man, dass belastende Erfahrungen durch Verdrängung schlimmer werden. Eine Therapie kann dabei helfen, die eigene Biografie zu ordnen. Und Musikmachen kann diesen Prozess unterstützen.

Gibt es etwas, das all Ihre Klienten aus der Musikindustrie eint?

Die hohe Identifikation, die sie mit ihrer Arbeit haben. Das betrifft nicht nur die Künstler, sondern auch alle, die drumherum mitarbeiten. Diese starke Identifizierung ist aber eben auch ein Ticket für bestimmte Schwierigkeiten, zum Beispiel damit, Grenzen zu ziehen.