Sie spielen in "The Zone of Interest" das Ehepaar Rudolf und Hedwig Höß, den Kommandanten des Vernichtungslagers Auschwitz und dessen Frau. Gezeigt werden sie fast nur in ihrem Haus, gleich neben dem Lager. Worin liegt der Reiz, Täter so privat darzustellen?

CHRISTIAN FRIEDEL: Man möchte diese Figuren immer nur als Täter sehen, sie nur als Täter verstehen. Als wären sie allesamt geborene Nazis. Aber es sind Menschen. Es ist ein harter Satz: Menschen wie du und ich. Eben solche, die die Entscheidung getroffen haben, sich mit dem System zu arrangieren.

SANDRA HÜLLER: Dem System zu dienen!

FRIEDEL: … zu dienen, sich unterzuordnen. Um dadurch eine höhere Position zu erreichen. So wie Höß. Der Regisseur Jonathan Glazer wollte diese Menschen observieren, sodass wir uns zu ihnen verhalten müssen. Das fand ich reizvoll.

Waren Sie sich in Auschwitz stets bewusst, dass Sie deutsch sind?

HÜLLER: Ja. Wir waren die einzigen Deutschen am Set in Auschwitz – das ist ohnehin schon speziell. Ich bin froh, dass ich das mit Christian gemacht habe. Weil wir uns vertrauen. Wir redeten viel miteinander, auch in den Pausen und nach der Arbeit.

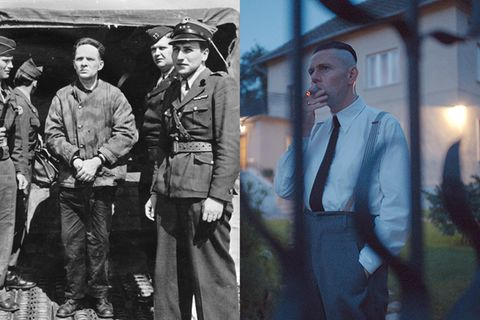

FRIEDEL: Wir kennen uns seit zehn Jahren. Damals, als wir uns bei den Dreharbeiten zu "Amour Fou" trafen, hatten wir sofort eine Energie zusammen. Unsere Vertrautheit war essenziell, um dieses Ehepaar spielen zu können. Für meine Rolle des Rudolf Höß hatte ich diesen Nazi-Haarschnitt schon sehr früh. Und bin so als Privatmensch in die Ausstellung der Gedenkstätte gegangen. Da habe ich mir eine Mütze aufgezogen, weil ich mich so geschämt habe. Weil es sich so falsch anfühlte. Ich glaube, das sagt alles.

Sie waren vorab in Auschwitz, um sich auf die Dreharbeiten vorzubereiten?

FRIEDEL: Richtig. Eine tolle Museumsmitarbeiterin hat mir dort alles gezeigt. Sie wusste von unserem Film. Deswegen tat sie etwas, was sie sonst nicht macht: Sie sprach auch über die Täter. Über Nazis, die ihre Arbeit nicht verkrafteten und an psychischen Folgen litten. Das war interessant, dass sie sich so weit geöffnet hat, mir auch diese Perspektive zu zeigen. Ich wollte verstehen, wie man sich fühlen muss, um dort zu arbeiten. Es war sehr intensiv.

Frau Hüller, Sie haben gesagt, die größte Herausforderung sei es nicht gewesen, Hedwig Höß zu spielen – sondern so lange an diesem Ort zu sein.

HÜLLER: Als deutscher Mensch ist es natürlich schwierig, dort zu sein. Aber ich glaube, was in Auschwitz passiert ist, gehört zur Menschheit dazu. Dass Leute dieses Verbrechen zugelassen haben. Jeder sollte dort einmal hinfahren und darüber nachdenken, wohin es führen kann, wenn man nicht aufpasst. Es fängt mit der Sprache an, da beginnt Ausgrenzung. Es war auch auffällig, dass dort noch immer Leute offen mit Hakenkreuz-Shirts rumlaufen. Das ist allgegenwärtig. Da wird auch nichts unternommen. Ein Ort der Erinnerung an diese Katastrophe – gleichzeitig sind Leute da, die sagen, es interessiert mich einen Scheißdreck. Es existiert nebeneinander: Horror und Ignoranz. In dieser Zeit leben wir.

Sandra Hüller: "Man wacht nicht morgens auf und ist Faschist"

Der Horror, den Sie benennen, wird im Film nie konkret gezeigt. Man kann ihn nur hören. Er weht als Ton aus dem benachbarten Lager in den Garten der Familienvilla: Schüsse, Schreie, lodernde Öfen. Warum sieht man das Grauen nie?

HÜLLER: Letztlich sind es zwei Filme. Film eins mit den Bildern und Film zwei mit dem Ton. Nachdem der Schnitt fertig war, begannen sie mit dem Ton.

FRIEDEL: Man kann Horror eh nie in seiner ganzen Drastik abbilden. Meine erste Filmrolle hatte ich in "Das Weiße Band", da gibt es eine sehr brutale Szene: Ein Pfarrer schlägt seine Kinder. Man sieht aber nur eine Tür – und hört das Grauen. Die Bilder, die da in einem aufkommen, sind sehr stark. Sehr intensiv. Eben weil man nichts sieht. Dasselbe Prinzip wurde hier gewählt: Eigentlich ist der Massenmord mit allen Sinnen wahrnehmbar – aber wir intensivieren, indem wir reduzieren. In unserem Film geht es um den allgegenwärtigen Horror. Das alltägliche Grauen. Es geht um die Entscheidung zweier Menschen, in ihrem Haus direkt daneben zu leben. Ich war in dem Haus, ich stand in dem Kinderzimmer, habe durch das Fenster geguckt. Du siehst die Gaskammer. Da kannst du nicht sagen: Ich habe das nicht gewusst. Es war eine bewusste Entscheidung. Dieser Geruch, diese Geräusche. Man riecht es fast schon in unserem Film – er transportiert das. Als Zuschauer fragt man sich die ganze Zeit: Wie schaffen es diese Menschen, das alles zu ignorieren? Dort zu leben? Bei meiner Figur sieht man, dass der Körper auf die Wahrheit reagiert, und es kommt zum Kampf Körper gegen Seele. Plastisch darzustellen und fühlbar zu machen, wie weit Menschen fähig sind zu ignorieren – darum ging es nach meiner Interpretation.

HÜLLER: Dieser Aspekt transportiert den Film auch ins Jetzt. Wir denken nicht nur etwas in die Figuren hinein, sondern machen mit uns selbst den Abgleich: Wo gucke ich nicht hin? Wo halte ich den Mund?

FRIEDEL: Ignoranz ist allgegenwärtig. Man muss sich nur umschauen, was gerade in der Welt passiert, auch in unserem Land; etwa durch den Konflikt in Israel.