Aus Sicht von Karim Khan sind sie Schwerverbrecher, Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und sein kürzlich geschasster Verteidigungsminister Joaw Galant.

Netanjahu habe palästinensische Zivilisten aushungern und töten lassen, ist sich der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) sicher. Monatelang hatten der schottische Jurist und sein Team in Den Haag ermittelt, bis sie genug für die Haftbefehle zusammen hatten. Theoretisch. Denn praktisch ist der Strafgerichtshof mehr Schein als Sein. Bisher galt für angeklagte Machthaber: Wer nicht ins Gefängnis will, muss einfach nur zu Hause bleiben. Inzwischen ist nicht einmal das mehr nötig.

Ungarn tritt aus IStGH aus, Deutschland ignoriert Haftbefehl

Die meisten Menschen empfangen Freunde mit einer herzlichen Umarmung – Viktor Orbán mit einem Stinkefinger an deren Feinde.

Dass Ungarns Staatschef seinen guten Freund "Bibi" am Donnerstag bei dessen Besuch in Budapest mit Champagner statt mit Handschellen begrüßen würde, war abzusehen. Doch missachtet der Autokrat nicht nur den auch für sein Land verpflichtenden Haftbefehl, er tritt kurzerhand aus den Statuten des IStGH aus. Ob als Zeichen der Freundschaft oder aus Verachtung gegenüber Den Haag, schwer zu sagen.

Selbst für den Rechtspopulisten Orbán ein radikaler Schritt. Doch überrascht der weit weniger als die Aussage des Noch-Bundeskanzlers. Auch für Olaf Scholz ist die Ansage aus den Niederlanden offenbar eher optional als obligatorisch. "Dass es zu einer Verhaftung kommt, kann ich mir nicht vorstellen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin auf eine entsprechende Frage. Auch sein Nachfolger Friedrich Merz fühlt sich nicht an den internationalen Vertrag gebunden. Wie kann das sein?

Vier Gründe, warum das auf dem Papier mächtigste Strafgericht der Welt in Wahrheit ein zahnloser Tiger ist.

Grund 1: Die Staaten, auf die es ankommt, machen nicht mit

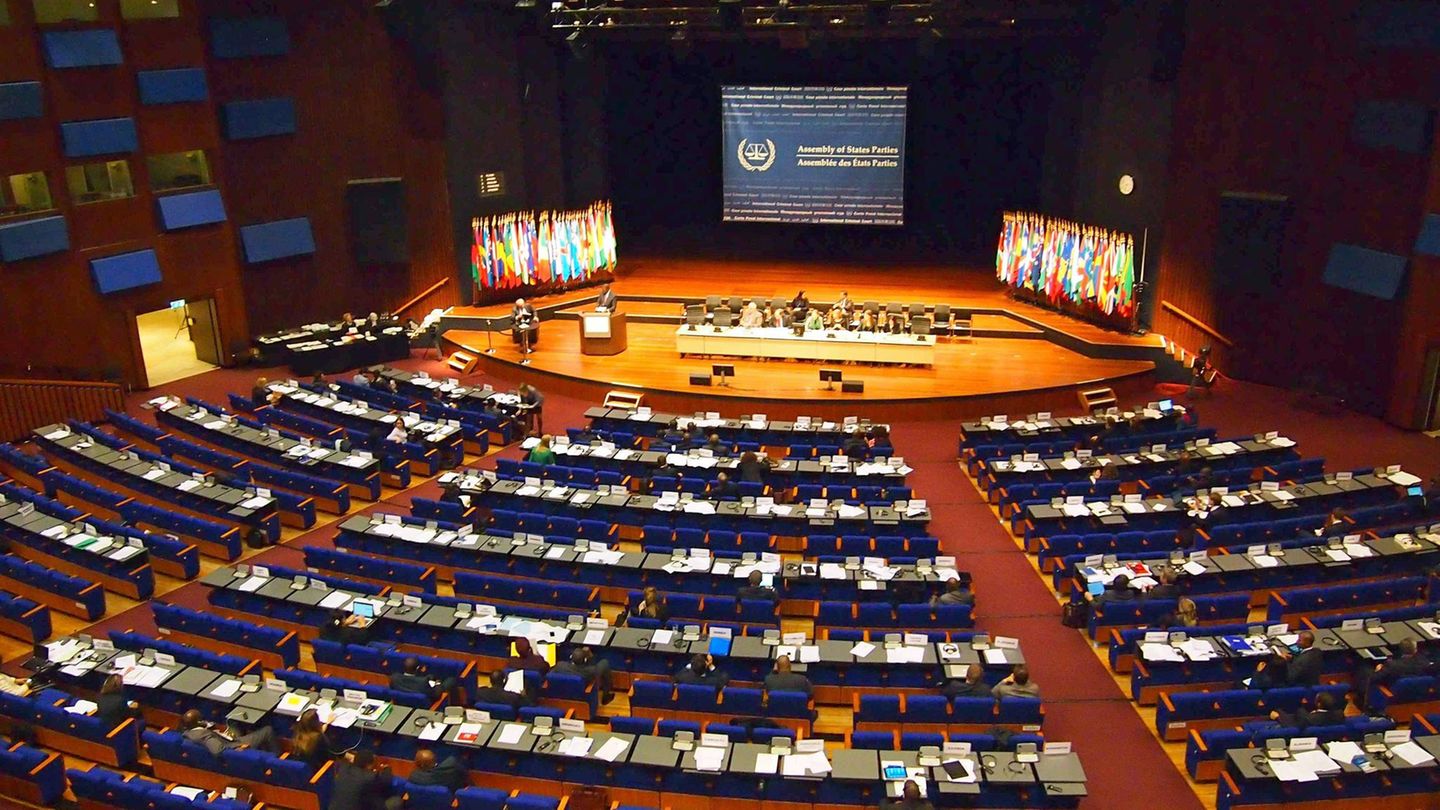

(Noch) 124 Staaten bekennen sich zum Römischen Statut, zur Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs im niederländischen Den Haag. Das klingt erst einmal nach einer Menge, entspricht aber lediglich rund einem Drittel der Weltbevölkerung. Ohnehin ist weniger wichtig, wer dabei ist, sondern wer nicht.

Vor allem Staaten, die selbst häufig in Konflikte verwickelt sind, machen einen großen Bogen um Den Haag. Unter anderem die USA, China, Indien, Russland und auch Israel erkennen den IStGH nicht an. Das sind nicht irgendwelche verzichtbaren Drückeberger, sondern die Staaten, die den Unterschied machen. Sie gehören zu den potenziell wichtigsten Anklägern oder Angeklagten. Für die Atommächte ist es am Ende eine Kosten-Nutzen-Rechnung: Warum sollten sie in Peking, Moskau oder Washington einen Vertrag unterschreiben, wenn ihnen im Moment der Unterschrift Ermittlungen drohen? Abwinken ist im Zweifel einfacher als Leugnen.

Das offenbart eine der größten Schwächen des IStGH: Den Haag kann nur gegen Bürger eines Mitgliedstaates ermitteln oder wenn die mutmaßliche Tat auf dem Territorium eines Mitgliedsstaates begangen wurde.

Grund 2: Selbst einige Mitglieder nehmen Den Haag nicht ernst

Nun hat es wenig Sinn über unwillige Weltmächte zu klagen, solange selbst die IStGH-Mitglieder nur halbherzig dabei sind. Schließlich lässt sich eine Mitgliedschaft jederzeit (einseitig) kündigen – wie Ungarn am Donnerstag demonstrierte. Tatsächlich hatte auch Russland das Römische Statut unterzeichnet, die Unterschrift 2016 aber zurückgezogen, nachdem der Gerichtshof die Annexion der Krim als Besatzung eingestuft hatte.

Doch auch die Staaten, die sich an ihr Versprechen halten, legen ihre Pflichten teils flexibel aus. Als der Haftbefehl gegen Putin im März 2023 erlassen wurde, betonte IStGH-Präsident Piotr Hofmanski, dass dessen Vollstreckung von "internationaler Kooperation" abhänge. Ein wunder Punkt. Wie peinlich das werden kann, zeigte schon der Fall des sudanesischen Präsidenten Umar al-Baschir, gegen den 2009 erstmals ein Haftbefehl vorlag. 19 Länder ignorierten seitdem die Anordnung aus den Niederlanden, neun davon haben das Römische Statut unterzeichnet.

Wer am Ende den Richtern vorgeführt wird, das hängt folglich immer vom Eifer der Mitgliedstaaten ab. Am Ende sind sie die Exekutive. Den Haag selbst fehlen die Mittel und die Befugnisse, die Verdächtigen selbst auf die Anklagebank zu bringen. 42 Haftbefehle haben IStGH-Richter bislang ausgestellt – fast die Hälfte der mutmaßlichen Verbrecher sind bis heute auf freiem Fuß.

Grund 3: Ein einziges Zuständigkeitswirrwar

Es kommt immer auf das Kleingedruckte an. Denn egal, wie viele Beweise Ermittler auch sammeln: Der IStGH kann immer nur Einzelpersonen den Prozess machen, nie Staaten. Um Personen anzuklagen, muss er ihnen wiederum konkrete Vergehen anlasten können. Die Befehlskette muss dabei lückenlos dokumentiert sein: Vom Soldaten, der abdrückt, über den Hauptmann, der den Befehl gibt, zum General, der die Truppen verlegt, zum Oberbefehlshaber, der den Krieg erklärt. Wenn das nach einer Menge Arbeit klingt, dann, weil es eine Menge Arbeit ist.

Ein weiteres Problem: Im Gegensatz zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit kann das Gericht einen Staatschef nur dann wegen eines Invasionsbefehls verklagen, wenn dessen Land den IStGH auch anerkennt. Außerdem muss der Staat (oder immerhin sein Opfer) Den Haag im Vorfeld gestattet haben, im Fall eines Angriffskrieges überhaupt tätig zu werden. Ein Überfall auf ein anderes Land – ein sogenanntes "Verbrechen der Aggression" – wurde nämlich erst 2018 ins Römische Statut aufgenommen. Nicht einmal die Hälfte der Vertragspartner haben der Änderung seitdem zugestimmt. Mit einem Wort: kompliziert.

Aus diesem Grund wollen sie zum Beispiel Kremlchef Wladimir Putin in Den Haag nicht etwa grundsätzlich für den Angriff auf die Ukraine den Prozess machen, sondern für die Deportation tausender ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten nach Russland. Das gilt als Kriegsverbrechen, nicht als Verbrechen der Aggression, die juristischen Hürden sind also niedriger.

Grund 4: Mehr Afrikatribunal als Weltgericht

Kritik gibt es nicht nur dafür wie, sondern auch woran der Apparat arbeitet. Denn der IStGH fungiert in gewisser Weise auch als Ersatzgericht. In Staaten, in denen kein zuverlässiges Justizsystem existiert, sollen Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht ungesühnt bleiben. So die noble Theorie.

Über manche Verbrecher urteilt es sich allerdings leichter. Ein bekanntes Beispiel ist der Fall des Uganders Dominic Ongwen. Dieser war als kleiner Junge von einer lokalen Rebellengruppe verschleppt und als Kindersoldat zwangsrekrutiert worden. In den folgenden Jahren mordete, folterte und vergewaltigte er, stieg in der Terrororganisation bis zum Kommandanten auf. Vor dem Den Haager Gericht bestritt er keines der ungeheuerlichen Verbrechen. Schuldig sei er aber nicht – er sei schließlich von Kindesbeinen an zum Töten genötigt worden. 2021 verurteilte ihn der IStGH zu 25 Jahren Haft.

Der Fall Ongwen warf eine berechtigte Frage auf: Ist es nicht anmaßend zu glauben, ein einziges "Weltgericht" könnte über Menschen urteilen, in deren Leben und Handeln es sich womöglich nur ansatzweise hineinversetzen kann? Dass ein im Zweifel westlich geprägter Justizapparat über afrikanische Schicksale entscheidet, empfinden einige Kritiker als kolonialistisch. Zwar ermittelte Den Haag immer wieder auch gegen Nicht-Afrikaner. 32 Strafverfahren hat das Gericht bisher verhandelt – jeder der 65 Angeklagten und zehn Verurteilten war aber ein Afrikaner.

Mit der Unterzeichnung der Haftbefehle gegen Netanjahu und Galant schrieben die Richter der Vorverfahrenskammer Geschichte. Noch nie wurde ein westlicher Regierungschef von Den Haag auf die Anklagebank zitiert. Israels Regierungschef ist ein gesuchter Mann, den in 124 Ländern Handschellen erwarten. Aber eben: nur theoretisch.

Quellen: Internationaler Strafgerichtshof; BBC; "Council on Foreign Relations"; "Access Accountability"; "The Conversation"; "Profil"; "Amnesty International"; DPA

Hinweis: Dieser Artikel erschien erstmals im Juli 2023 und wurde mehrfach aktualisiert.