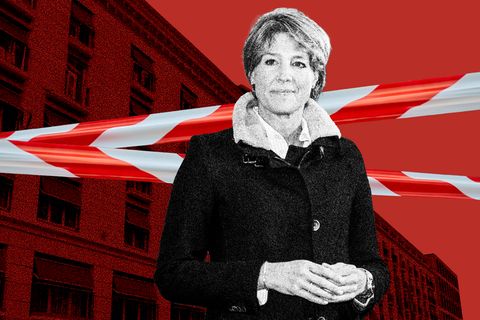

Frau Ba Linh Le, Sie sind Datenwissenschaftlerin und haben mit ihrem Unternehmen "Frontline" ein Tool namens "Lizzy" entwickelt – eine künstliche Intelligenz, die anhand eines Fragebogens mit einer 98-prozentigen Genauigkeit diagnostizieren soll, wie hoch die Gefahr ist, dass man Gewalt durch den aktuellen oder ehemaligen Partner erlebt. Wo kommt Lizzy schon zum Einsatz?

Lizzy wird von Beratungsstellen, Frauenhäusern und Interventionsstellen verwendet. Bislang in acht Bundesländern. Wir sind auch in Gesprächen mit dem Gesundheitswesen und der Polizei. Der Vorteil daran, wenn Lizzy in Kliniken oder bei Ärzten eingesetzt werden würde, wäre, dass es besonders niederschwellig wäre und dass Frauen sich nicht bei Einrichtungen melden müssten, die sich mit häuslicher Gewalt beschäftigen.

Wieso brauchen wir überhaupt so etwas?

Gefährdungsanalysen sind ein superwichtiges Tool, um frühzeitig Risiken zu erkennen. Nur wenn wir verstehen, wie groß die Gefahr für betroffene Frauen, aber auch Männer ist, Opfer von häuslicher Gewalt zu sein oder zu werden, können wir unterstützen. Die Alternative zu standardisierten Gefährdungsanalysen ist das eigene Bauchgefühl oder auch Urteil. Und da gibt es leider sehr viele Studien, die sagen, dass das nicht so zuverlässig ist. In einer Studie aus dem Jahr 2017 lag die Trefferquote von Experten, die bei der Risikoeinschätzung nach ihrem Bauchgefühl entscheiden sollten, beispielsweise bei 44 Prozent. Weniger akkurat als ein Münzwurf. Bei Fällen, die im schlimmsten Fall in einer Partnerschaftstötung enden, ist das keine gute Quote. Wobei mir wichtig ist: Wir wollen niemanden ersetzen. Die Experten entscheiden, was sie mit den Erkenntnissen aus der Analyse machen.

Häusliche Gewalt durch Künstliche Intelligenz verhindern

Aber es gibt bereits Gefährdungstools, die in Deutschland verwendet werden. Warum also Lizzy?

Die bisherigen Gefährdungstools wurden allesamt im Ausland entwickelt und passen nicht zu unserer Gesellschaft, oder sie basieren auf einem beschränkten Datensatz. Außerdem ist bei Lizzy der Aufbau der Fragen ein anderer.

Inwiefern?

Die meisten Tools funktionieren mit bepunkteten Fragen zu Risikofaktoren: "Wurdest du schon einmal vergewaltigt? Wurdest du schon einmal gewürgt?" Je mehr Fragen mit "Ja" beantwortet werden, desto höher ist die Punktzahl und damit die Gefährdungslage. Das Problem ist, dass viele Frauen ihre Erfahrungen abschwächen oder sich nicht trauen, Gewalterfahrungen anzugeben, weil sie sich schämen oder Angst vor den Konsequenzen haben. Hat jemand schwere Gewalt erlebt, ist die Polizei verpflichtet, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Das wollen viele einfach nicht.

Information

"Lizzys" ist ein KI-Tool, das von dem Start-up "Frontline" in Zusammenarbeit mit Medizinern des Charité-Krankenhauses entwickelt wurde. Der Datensatz basiert auf Online-Befragungen von 3.878 deutschen Frauen mit und ohne Gewalterfahrungen, die anonym über einen Zeitraum von drei Monaten zu ihren Gewalterfahrungen befragt wurden. Die Ergebnisse der Risikoanalysen wurden mit der tatsächlichen Gewalterfahrung abgeglichen. Die Übereinstimmung lag bei 98 Prozent. Verifiziert und erweitert wird der Datensatz bald mit einer bereits geführten Befragung von 3315 Frauen aus Großbritannien. Ziel war dabei zu prüfen, ob die Fragen auch in englischer Sprache funktionieren. Für die Zukunft sind jährliche Aktualisierungen des Datensatzes geplant. Unterstützt wurde das Projekt unter anderem vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Und das ist bei Lizzy anders?

Ja. Die Befragung läuft anonym ab. Das Einzige, was man angeben muss, ist das Alter und ob es Kinder im Haus gibt. Wir fragen auch ab, ob der Partner eine kriminelle Vorgeschichte hat, aber da können die Betroffenen antworten: "Weiß ich nicht." Außerdem fragen wir nie direkt nach schweren Gewalterfahrungen, beispielsweise ob die Betroffene regelmäßig geschlagen wird. Stattdessen fragen wir beispielsweise ab, wie der Partner mit Haustieren umgeht. Wenn jemand gewalttätig ist gegenüber Tieren , ist das Risiko höher, dass er es auch gegenüber der Partnerin wird. Durch solche Fragen versuchen wir, eine Retraumatisierung zu verhindern. Wir müssen auch gar nicht so stark ins Detail gehen. Lizzy erkennt Muster und Trends in den Antworten. Selbst wenn eine Frau aus Angst keinerlei Angaben zu körperlicher Gewalt macht, kann die künstliche Intelligenz Risikofaktoren aus den übrigen Antworten ableiten und berechnet so trotzdem das Risiko. Und im besten Fall ermutigt Lizzy die Frauen, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen.

Was wird neben der körperlichen Gewalt sonst noch abgefragt?

Lizzy analysiert auch finanzielle, emotionale, digitale und sexuelle Gewalt. Gewalt ist in den meisten Fällen ein Gemisch aus verschiedenen Arten und Formen, die sich gegenseitig bedingen. Die Betroffene bekommt am Ende ihr Gewaltrisiko und die Prozentzahlen des aktuellen und zukünftigen Risikos in den unterschiedlichen Kategorien angezeigt.

Was man unter körperlicher und sexueller Gewalt versteht, ist klar. Was versteht man unter den anderen Formen?

Emotionale Gewalt bedeutet beispielsweise beleidigt, angeschrien, manipuliert, erniedrigt oder vom Umfeld isoliert zu werden, Freunde nicht mehr treffen zu dürfen. Zur digitalen Gewalt gehört unter anderem digitale Kontrolle. Wenn der Partner den Standort trackt, prüft, mit wem man schreibt, welche Seiten man besucht. Finanzielle Gewalt könnte sein, dass der Partner bestimmt, wofür seine Frau das gemeinsame Geld ausgibt oder ob sie es überhaupt ausgeben darf. Den Betroffenen aufzuzeigen, dass sie auch Gewaltopfer sind, wenn sie nicht körperlich angegriffen wurden, ist wichtig. Vielen ist das nicht bewusst.

Kann Lizzy auch Partnerschaftstötungen vorhersagen?

Nein, aber das kann leider kein Tool weltweit, selbst mit den besten technischen Algorithmen. Die Forschung ist noch zu jung, die Datenlage nicht gut genug und Deutschland hinkt mit der Digitalisierung hinterher. Wenn auf Papier gearbeitet wird, ist es schwierig, Daten auszuwerten und zu sammeln. Außerdem hat jedes Bundesland seine eigenen Regeln und Tools, wenn es um Gefährdungsanalysen geht. Dazu kommt, dass wir in Deutschland derzeit jährlich über 180.000 Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen haben und "nur" 155 Frauen, die von ihrem Partner oder Expartner umgebracht werden. Unter den 180.000 Frauen, die Risikofaktoren für die 155 Tötungen herauszufinden, ist wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen.

Oft gab es in den Partnerschaften vor der Tötung auch keine Gewalt. Zumindest keine körperliche.

Genau, deswegen ist es wichtig, dass Lizzy nicht nur das Risiko körperlicher Gewalt erkennt, sondern eben auch das Risiko für andere Gewaltformen. Mein Traum ist, dass es gar nicht erst an den Punkt kommt, dass ein Partner getötet wird, weil wir sehr früh ansetzen.

Was heißt "sehr früh"?

Die meisten Tools geben an, wie hoch die Gefahr ist, in einem Zeitfenster von einem bis acht Jahren Opfer von Gewalt zu werden. Ich persönlich wüsste nicht, was ich mit der Information anfangen soll, dass in den nächsten fünf Jahren das Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, bei 70 Prozent liegt. Wird es am Anfang der fünf Jahre oder am Ende sein? Wie soll man da einen Sicherheitsplan erstellen? Lizzy gibt das derzeitige Risiko und das in drei Monaten für die verschiedenen Gewaltbereiche an. Das gibt es so weltweit kein zweites Mal. Aber so können Fachkräfte den Betroffenen schnell und schon bei den ersten Anzeichen von Gewalt helfen und an Schutzstrategien arbeiten.

Was für Rückmeldungen haben Sie bislang aus der Praxis bekommen?

Die Leute freuen sich, dass es uns gibt – und wundern sich, warum Datenanalysten sich mit dem Thema häusliche Gewalt beschäftigen. In der freien Wirtschaft würden wir als Datenwissenschaftler, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, natürlich viel mehr Geld verdienen. Aber alle in unserem Team haben direkt oder indirekt Gewalt erlebt – auch ich. Deswegen war das für mich schon immer ein Herzensthema. Ich wusste früh: Irgendwann möchte ich meinen Beruf nutzen, um etwas zu verändern. Jetzt wollen wir uns dafür einsetzen, dass andere Betroffene bessere Erfahrungen machen als wir.

Und das gelingt?

Anscheinend. Eine Fachkraft der Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking hat mir von einer 18-Jährigen erzählt, die von der Polizei zu ihr geschickt wurde. Dort hielt man eine Gefährdungsanalyse für nicht notwendig. Durch den Test hat die 18-Jährige aber gesehen, in wie vielen Bereichen ein Risiko besteht. Das hat sie überrascht, aber auch darin bestärkt, sich Hilfe zu suchen und anzunehmen.