Der Mann oben auf dem Rednerpult im Plenarsaal des Bayerischen Landtags hat Mühe zu sprechen. Aber das, so sagt Michael Buback, der Sohn des am 7. April 1977 von der RAF ermordeten Generalbundesanwalts Siegfried Buback, liege an einem 20stündigen Flug und einer schlaflosen Nacht. So an die 200 Zuhörer sitzen vor ihm in dem hohen Saal. Fast ausschließlich ältere Herren in dunklen Anzügen, manche auch in Loden was in Bayern einem dunklen Anzug ebenbürtig ist. Die Landtagsfraktion der CSU hat zu einem "Fachgespräch Gnade vor Recht" gebeten, mit Michael Buback als einem der Gastredner. Dirk Schleyer, den Sohn des ebenfalls von der RAF ermordeten ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten hätte sie auch gerne gehabt. Aber der wollte nicht zum Fachgespräch der CSU.

Emotionale Zeitgeschichte

Es ist eine ganz eigene sehr emotionale Sicht der Dinge, die Michael Buback, Professor für Technische und Makromolekulare Chemie, seinem Publikum vermittelt, "Einsichten, die dem flüchtigen Beobachter verborgen bleiben". Er erzählt von seinem Vater, der genau wusste, dass er auf der Liste der RAF stand und der kurz vor seinem Tod mit ihnen noch darüber gesprochen hatte, was er erwarte, falls man ihn entführe. "Wehe, wenn ihr etwas für mich gebt". Er erinnert an den Prozess gegen die Mörder: "Der Angeklagte hatte mehr Verteidiger als mein Vater früher in seinem Amt Angestellte zu Verfügung hatte" und an den unsäglichen Nachruf in einer linken Postille, worin die Ermordung Bubacks mit "klammheimlicher Freude" kommentiert wurde.

"Dreißig Jahre" sagt Buback, "ist das nun alles her". Er, als Wissenschaftler, habe gehofft, die "Hinrichtung" seines Vaters einigermaßen gut verarbeitet zu haben, im Gegensatz zu seiner Mutter, die "diesen Schmerz lebenslang ertragen muss". Aber dann, vor ein paar Wochen, rief ein Journalist bei ihm an und fragte, was er zu der bevorstehenden Entlassung von Brigitte Mohnhaupt und dem Gnadengesuch von Christian Klar sage. Da fühlte Buback, "wie belastend" diese Erinnerungen immer noch sind, "auch wenn man meint, es zu verkraften".

In ihrer RAF-Welt befangen sind

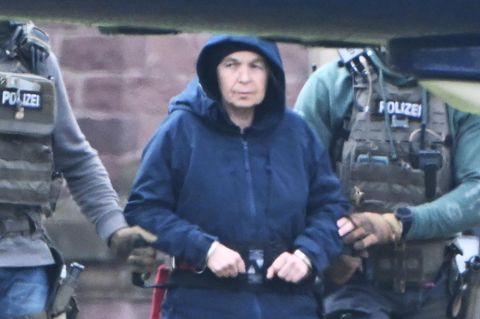

Buback ist dagegen, dass Klar, der nach dem rechtskräftigen Urteil frühestens im Januar 2009 entlassen werden kann, schon jetzt vom Bundespräsidenten begnadigt wird. Es entsetzt ihn, dass die Täter auch heute noch nicht zu ihren Taten stehen, sich gegenseitig schützen, möglicherweise noch "in ihrer RAF-Welt befangen sind". Selbstverständlich werde er jede Entscheidung des Bundespräsidenten akzeptieren. Aber: Für eine Begnadigung sollten besondere Gründe vorliegen: "Es bereitet mir wirklich Probleme, immer noch nicht zu wissen, wer genau es war, der meinen Vater ermordet hat."

Bei Brigitte Mohnhaupt ist das etwas anders. Sie hatte nach 24 Jahren einen Rechtsanspruch darauf, dass ihre Strafe unter bestimmten Bedingungen zur Bewährung ausgesetzt wird und für den Professor gibt es keinen Zweifel daran, dass ihre Entlassung Ende April nach Recht und Gesetz war. Auch dass Angehörige der Opfer kein Mitspracherecht bei einer vorzeitigen Entlassung haben, findet er richtig und wichtig.

Mehr Rabatt bei schweren Strafen

Dennoch müsste man sich überlegen, "Ob bestehende Regelungen zu ändern sind". Man habe, so der Wissenschaftler, "den Eindruck, dass es nicht mehr stimmt", wenn "bei einem Mehrfachtäter die Haftdauer pro Mord immer geringer wird". Brigitte Mohnhaupt war unter anderem als neunfache Mörderin verurteilt worden. Und mehr als lebenslänglich gibt es nach dem deutschen Recht nicht, wobei auch ein zu lebenslänglich verurteilter Mörder die Chance hat, noch einmal ein freier Mensch zu sein. Aber dieses Problem, so Buback, müssen Politiker lösen. Zum Beispiel auch die Frage: Was macht man und wie lange sitzt ein 75jähriger Mörder, wenn auch der die Aussicht haben soll, irgendwann aus dem Gefängnis entlassen zu werden.

CSU für spätere Begnadigungen

Für die CSU besteht jedenfalls mal wieder Handlungsbedarf. Es sei, so Joachim Herrmann, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, ungerecht und den Menschen nicht zu vermitteln, dass ein Lebenslänglich heute schon nach durchschnittlich 15 Jahren beendet sei, "Es ist dringend an der Zeit, das Gesamtniveau anzuheben. Auf mindestens 20 Jahre". Dumm nur, dass ihn Karl Huber, Präsident des bayerischen Verfassungsgerichtshofes darüber aufklärte, dass lebenslange Haftstrafen in Deutschland schon heute durchschnittlich 20 bis 21 Jahre dauern.