"2000SG344" - wenn es nach der Schönheit von Namen ginge, würde dieser Asteroid in Reisekatalogen wohl kaum auftauchen. Interessant ist er, weil er im Jahr 2000 relativ nahe an der Erde vorbeigeflogen ist und dies 2030 wieder tun wird. Für die Zwischenzeit hat sich Gegenbesuch von der Erde angemeldet - mit einem der Orion-Raumschiffe, die in den kommenden Jahren die Space Shuttles ablösen sollen.

"Die Nasa hat untersucht, ob sie in der Frühphase ihres neuen 'Crew Exploration Vehicles' mit einer dieser Orion-Kapseln Menschen zu einem Asteroiden fliegen kann", berichtet der ehemalige Astronaut Rusty Schweickart. Momentan gibt es jedoch noch einen Haken: Noch nie wurde, so Schweickart, ein Raumschiff entwickelt, das in der Anfangsphase nicht zu viel gewogen hätte - und - und in dieser befindet sich die Nasa momentan. Die Kapsel müsste also noch "auf Diät", ehe ein Flug zu einem Asteoroiden möglich wäre.

Computersimulationen und Versuche im Windtunnel zeigen derzeit, dass die Orion-Mannschaftskapsel zu schwer ist für die ebenfalls neue Ares-I-Startrakete - erst recht zu schwer für die weite Reise zu einem Asteroiden. Das ausgesuchte Objekt "2000SG344" ist zwar ein erdnaher Brocken, während seiner größten Annäherung aber immer noch mehr als doppelt so weit entfernt wie der Mond. "Es wäre billiger, zu einem erdnahen Asteroiden zu fliegen als zum Mond, erst recht zum Mars", argumentiert Raumfahrt-Rentner Schweickhart. "Bemannte Missionen sollten wir zunächst zu einem Objekt wie '2000SG344' fliegen, später aber auch in den Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter vordringen und dort Bodenschätze abbauen."

Asteroiden als natürliche Rohstofflager

Um einen kosmischen Gesteinsbrocken auf Kollisionskurs zur Erde von seinem Ziel abzubringen, bräuchte es keine Astronauten vor Ort. Die Nasa und die europäische Weltraumagentur Esa entwickeln derzeit unbemannte Missionen, um Asteroiden aus der Bahn zu werfen. Wenn Menschen dorthin fliegen, sollten sie sie vielmehr gewinnbringend ausschlachten, findet auch Nasa-Chef Mike Griffin. "Erdnahe Asteroiden stellen ein Problem aber auch eine Chance für die Menschen dar. Einerseits stürzen sie von Zeit zu Zeit auf unseren Planeten und richten Schaden an", so der Nasa-Administrator. "Es gibt keine Garantie, dass der nächste nicht in München einschlägt." Die Menschheit müsse wissen, wo diese Objekte sich aufhalten, und sie müsse sie beobachten, um gegebenenfalls einschreiten zu können, wenn solch ein Brocken auf Kollisionskurs zur Erde gerät. Andererseits böten erdnahe Asteroiden eine Chance. Viele von ihnen sind metallisch, andere führen Eis in verschiedenen Formen mit sich. "Daher sind sie natürliche Vorkommen an Ressourcen, die wir in den kommenden Generation nutzen sollten und - so denke ich - auch werden", glaubt Mike Griffin.

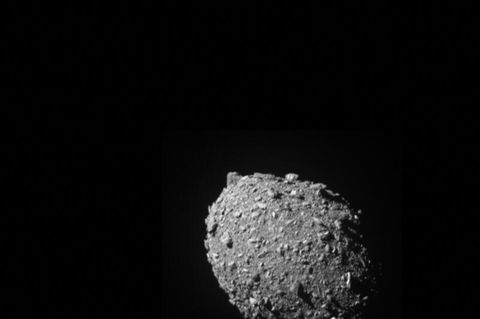

Das Ziel also sind Missionen, die möglicherweise mehr Gewinn bringen als theoretische Erkenntnisse. Auch der gesamte Flug wäre finanziell interessant - weil preiswert. Der für die erste Landung ausgesuchte Asteroid wiegt nur etwas mehr als eine Tonne und verfügt deshalb über so gut wie keine Anziehungskraft. Ein Raumschiff müsste weniger Treibstoff mit sich führen, um sich bei seiner Rückkehr wieder aus dem Anziehungsbereich des nur 40-meter-langen Himmelskörpers zu lösen, betont ein anderer ehemaliger Nasa-Astronaut, Tom Jones. "Was den Treibstoff angeht, sind erdnahe Asteroiden die Objekte in unserem Sonnensystem, die energetisch am effizientesten zu erreichen sind", so der Amerikaner. "Die Orion-Kapseln, mit denen die Nasa im nächsten Jahrzehnt zum Mond fliegen will, könnten Astronauten in drei bis sechs Monaten zu einem erdnahen Asteroiden und zurück bringen."

Schweben wie Taucher

Ein bis zwei Wochen würde eine Mannschaft auf dem Asteroiden verbringen, wobei "auf" leichter gesagt ist als getan. Der Lander müsste sich im Gestein verhaken, um Halt zu finden; die Astronauten könnten nicht aufrecht gehen, sondern müssten - ebenfalls gesichert - wie Taucher über die Oberfläche schweben. "Es ist es ein unglaublich gefährliches Unternehmen, auf einem solchen Objekt Menschen zu landen", warnt der Astrophysiker Harald Lesch von der Uni München. "Das ist ein bisschen so als wenn man versucht, von einem Flugzeug auf ein anderes zu springen - und zwar ohne Fallschirm." Sollte die Landung nicht präzise gelingen, könnte möglicherweise die Landefähre auf dem Himmelskörper zerschellen.

Noch in diesem Monat will die Nasa die Studie veröffentlichen; für eine endgültige Entscheidung bleiben noch einige Jahre Zeit.