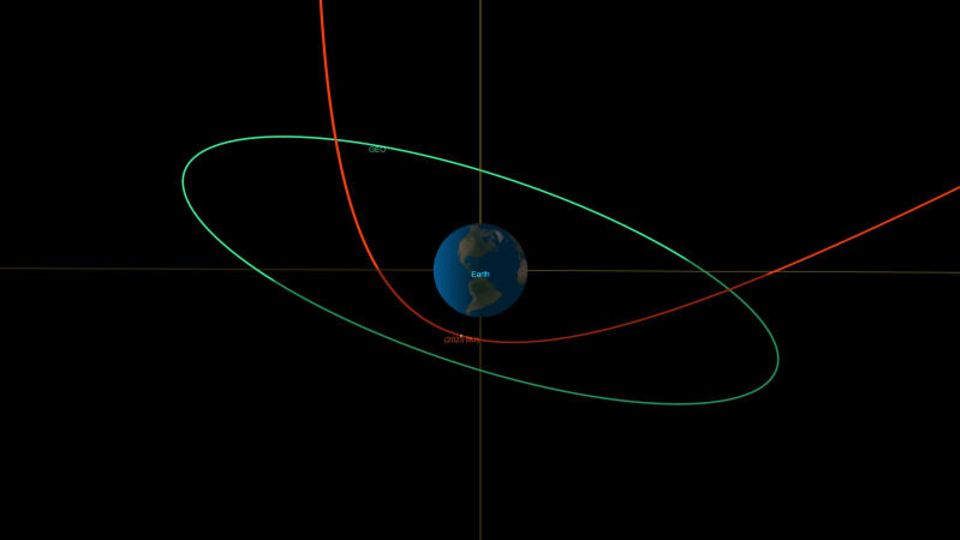

Außergewöhnlich nah zieht in der Nacht auf Freitag ein Asteroid an der Erde vorbei. Den erddichtesten Punkt seiner Bahn erreiche der "2023 BU" genannte Himmelskörper am frühen Freitag um 1.27 Uhr deutscher Zeit, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Dann rauscht der etwa Lieferwagen-große Asteroid in lediglich 3600 Kilometer Höhe an der Südspitze Südamerikas vorbei. Es besteht laut Nasa nicht das Risiko eines Einschlags. Zum Vergleich: Geostationäre Satelliten haben rund 36.000 Kilometer Entfernung zur Erde, die Raumstation ISS rund 400 Kilometer.

Asteroid würde selbst bei Kollisionskurs keine Gefahr darstellen

Selbst wenn "2023 BU" direkt auf die Erde zusteuerte, würde er bei seinem vergleichsweise kleinen Durchmesser von 3,5 bis 8,5 Metern beim Eintritt in die Atmosphäre als Feuerball weitgehend verglühen, so die Nasa. Es werde aller Voraussicht nach allerdings eine der dichtesten Annäherungen an die Erde, die jemals aufgezeichnet wurden, hieß es in der Mitteilung.

Den Himmelskörper entdeckt hatte der Amateurastronom Gennadi Borissow am Margo-Observatorium auf der Krim vor einigen Tagen. Borissow machte sich bereits 2019 einen Namen, als er mit einem selbstgebauten Teleskop einen Kometen entdeckte, der auf seiner Reise aus der Tiefe des Weltraums unser Sonnensystem durchkreuzte. Der Komet 2I/Borisov erregte damals weltweites Interesse unter Astronomen, die seine Beobachtungen bestätigten.

Auch Borissows jüngste Entdeckung nahmen internationale Sternwarten umgehend ins Visier, um die Umlaufbahn von "2023 BU" und damit mögliche Risiken für die Erde zu ermitteln. Eine Bedrohung durch den Asteroiden konnte dann schnell ausgeschlossen werden, wie Nasa-Wissenschaftler Davide Farnocchia erläuterte.

Asteroiden, Meteoroiden, Kometen: Was ist was?

Eines haben die Himmelskörper gemein: Sie alle kreisen um die Sonne. Doch wo liegt eigentlich der Unterschied?

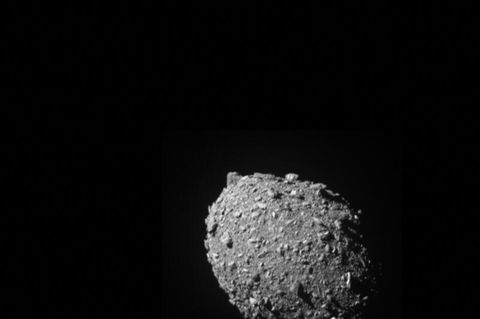

- Asteroiden, manchmal auch Kleinplaneten genannt, sind Überbleibsel aus der Geburtsstunden unseres Sonnensystems. Die Felsbrocken können unterschiedlich groß und geformt sein, manche von ihnen haben sogar eigene Satelliten, Dimorphos ist beispielsweise der Begleiter eines anderen Asteroiden namens Didymos. Die meisten von ihnen schweben in einem Gürtel zwischen der Umlaufbahn von Mars und Jupiter.

- Meteoroiden sind im Grunde Asteroiden – nur meist viel kleiner. Sobald ein Meteoroid in die Erdatmosphäre eintritt, spricht man allerdings von einem Meteor. Weil er dabei verglüht, erzeugt er einen Lichtstreifen, was wir am Nachthimmel als Sternschnuppe sehen. Verpufft der Brocken nicht vollständig und schafft es bis zur Erdoberfläche, ändert er wieder seinen Namen und heißt Meteorit.

- Kometen: Wie Asteroiden umkreisen Kometen die Sonne. Der Unterschied ist, dass Kometen aus Eis, Staub oder auch gefrorenem Gas bestehen. Nähert sich einer von dieser "schmutzigen Schneebälle" der Sonne, verdampft das Material – was man im Teleskop als Schweif erkennt.

Im Fall der Fälle: Das Planetary Defense Coordination Office soll die Erde im Notfall retten

Forscher haben rund 27.000 Asteroiden in der Nähe der Erde identifiziert, davon rund 10.000 mit einem Durchmesser von mehr als 140 Metern. Es ist keiner bekannt, der in absehbarer Zeit direkt auf unseren Planeten zurasen könnte.

Doch gibt es sie durchaus, die Horrorszenarien. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich der Weltraumbrocken, der vor mehr als 66 Millionen Jahren auf dem heutigen Mexiko einschlug und das Zeitalter der Dinosaurier mit einem Schlag beendete. Derzeit sehen Wissenschaftler keine Anzeichen dafür, dass ein solcher "Global Killer" auf unseren Planeten zurast. Aber wenn doch, will man vorbereitet sein.

Genau dafür gibt es das Planetary Defense Coordination Office, die Koordinierungsstelle für planetarische Verteidigung, kurz PDCO. Das Motto: "Hic servare diem", "Hier, um den Tag zu retten", wie es auf dem Logo heißt. Wie genau die US-Behörde den Weltuntergang verhindern soll, lesen Sie hier.