Um drei Uhr nachts beginnt die erste Schicht. Da wabern die weißen Dampfwolken aus den Kesseln. Der Dhobi Ghat, die mittelalterliche Waschküche der modernen Megastadt Mumbai erwacht. Sunil steht leise auf und rollt seine Bastmatte beiseite, seine Frau Laxmi und die drei kleinen Kinder auf der Matte daneben lässt er noch ein bisschen weiterschlafen.

Er reckt sich und wickelt dann seinen schmutzigen Turban. Obwohl er erst um die dreißig ist, spürt er bereits Schmerzen in den Hand- und Fußgelenken. Vor dem Verschlag laufen schon viele vermummte Gestalten mit großen Wäschebündeln herum, grüßen sich mit einem knappen namaste, guten Tag, manchmal auch nur mit einem Grunzen. Um den Kopf haben sie wie Sunil Schals und Tücher gebunden, ansonsten sind die Männer barfuß und in Shorts, die wenigen Frauen haben die Saris bis über die Knie hochgebunden. Für den sonst so peniblen indischen dress code haben die Tagelöhner keine Zeit.

Barfuß in offenen Zubern

Sunil holt sich ein Glas Tee aus der offenen Küche, wo eine ältere Frau im Sari einen riesigen Kessel Wasser auf dem Kohlefeuer siedet. Dann tritt der junge Familienvater in einen der vielen hundert offenen Waschzuber, lässt Wasser ein, nimmt Kernseife und Laugenpulver zur Hand und beginnt sein Tagwerk. Einer von zweieinhalb tausend Wäschern, die barfuß in offenen Zubern stehen und am Waschstein mit bloßen Händen auf die Hemden und Hosen ihrer Kundschaft einprügeln, auf dass sie so blitzsauber werden wie "machine washed." Für Centbeträge.

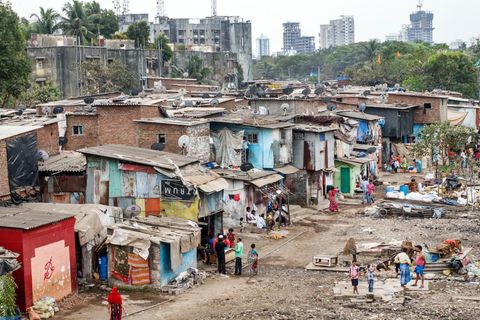

Für die wenigen Touristen, die sich am späteren Vormittag in dieses Slum-Viertel hinter der Mahalaxmi Station verirren, ist es ein faszinierender Anblick, der doch betroffen macht: der Dhobi Ghat ist frühindustrieller Dinosaurier und Global Village zugleich. Mit Arbeitsbedingungen schlimmer als im Manchesterkapitalismus. Wenn man oben auf der Eisenbahnüberführung steht, sieht man auf einen gigantischen bunten Wäschewald, der sich wie eine Schiffstakelung über endlose Wäscheleinen und -Stangen von Slumhütte zu Slumhütte zieht. Die Textilien auf der Leine ergeben einen Querschnitt der indischen Gesellschaft. In luftiger Höhe hängen hunderte orangener Tücher, wahrscheinlich Hindu-Priestergewänder und grauseidene Kurtas, die knielangen Partyhemden des feinen indischen Herrn. Darunter trocknen grüne Krankenhaus-Kittel (wie steril sind die wohl?), weiße Kellnerjacken irgendeines Fünf-Sterne-Hotels, Dienstmädchenschürzen und Wachmänneruniformen, dann pastellfarbene Saris, bunte Blusen und weiße Leinenunterröcke.

Löwenanteil Jeans in allen Formen

Der Löwenanteil der gewaschenen Kleidung aber besteht aus Jeans, Jeans, Jeans, die Leinen lang und quer: eng, weit, XL, mit Schlag, Röhrenbein, boot cut oder baggy, aber vor allem stone washed. Man hört das rhythmische Klatschen und Knallen des Denims auf die Waschsteine und denkt: wahrscheinlich war deine schöne überteuerte 200-Euro-Marken-Jeans schon vor dir hier am Dhobi Ghat, um richtig hellblau bis auf den Faden durchgeprügelt zu werden - so ist das im Global Village.

"Wenn sie ordentlich mitarbeitet," sagt Sunil und zeigt mit dem Kinn zum Waschstein, wo seine Frau Laxmi nun auch seit sechs Uhr morgens in der grauen Lauge steht und das nasse Zeug schlägt, wringt und rubbelt, "dann komme ich auf 100 Rupien, knapp zwei Euro pro Tag." Er sagt nicht: wir. Macht einen Stundenlohn für jeden von ihnen von etwas über 6 Cents. Von den knapp sechzig Euro im Monat muss Sunil fünfundzwanzig für die Miete zahlen für einen Verschlag, in den gerade zwei Schlafmatten nebeneinander passen - ohne Kochnische, ohne fließend Wasser, aber mit einen winzigen Schwarzweißfernseher. Sunil geht wortlos an seinen Kindern vorbei, die auf der Türschwelle hocken.

Aufsteiger sind Indiens neue Götter

Auf einem Blechtisch, sozusagen der Veranda, sitzen Sunils jüngere Brüder, die sehr viel gesprächiger sind. "Ja, so haben wir auch vor ein paar Jahren angefangen", sagt der eine und zeigt auf die Waschtröge, wo Sunil, Laxmi und ein Vetter der Familie im Takt die Wäsche schlagen, " aber jetzt arbeiten wir als Automechaniker und verdienen das Doppelte..." "...und haben am Sonntag frei," strahlt sein Bruder, " sehen Sie die vielen gelbschwarzen Taxis unter der Mahallaxmi-Unterführung," er meint die "Tiger", Mumbais klapprige gelbschwarze Uralt-Taxis, "die möbeln wir ordentlich auf, dann laufen sie noch weitere 25 Jahre." So geht selbst am armseligen Dhobi Ghat das indische Märchen vom Tellerwäscher in der 18-Millionen-Metropole weiter: zum Millionär? Nicht ganz: aber immerhin vom Wäscher zum Mechaniker, vom Tagelöhner zum Taxifahrer, und vielleicht schafft es doch einer vom armen Schlucker zum Milliardär...wie die Ambani-Brüder und andere Aufsteiger, Indiens neue Götter.

Doch ein bisschen besorgt sind Sunil und seine Brüder schon, denn in den letzten Wochen hat der Mythos von Mumbai als Stadt der Verheißung starke Risse bekommen. Raj Thackeray, der Rechtsaußen der nationalistischen Shiv Sena Partei brachte seine Schlägerbanden auf die Straße, um eben jene armen Zuwanderer wie sie, die meist aus den nördlichen Bundesstaaten wie Uttar Pradesh und Bihar stammen, davonzujagen. Weil sie angeblich den Einheimischen die Jobs wegnehmen. Dreckjobs wie am Dhobi Ghat? "Mumbai bleibt Mumbai," meint Isra, mein ständiger Taxifahrer, der selber vor 20 Jahren aus einem ärmlichen Ort am Fuße des Himalaya in die Stadt der Wunder kam. Wie viele hunderttausende. "Wer einmal hier auf dem Pflaster geschlafen hat und den masala mix, den Gewürzcocktail der Megacity gekostet hat, geht nie mehr zurück in sein Dorf." Nicht einmal die Wäscher vom erbärmlichen Dhobi Ghat. "Mumbai ist immer noch besser als Verhungern," meint Isra.