A. Grindelviertel: Das ehemalige Zentrum der jüdischen Kultur

Von Viertel zu Viertel lautet das Motto. Nach dem Gängeviertel geht es nun in einen weiteren geschichtsträchtigen Bereich Hamburgs: "Klein Jerusalem" – das Grindelviertel trug diesen Namen, da hier vor der NS-Zeit die Mehrheit der Hamburger Juden lebte. Insgesamt war das Viertel multikulturell – Angehörige verschiedener Religionen wohnten friedlich neben- und miteinander. Nachdem die Nazis die Macht ergriffen und mit der systematischen Verfolgung der Juden begonnen hatten, blieben jedoch Hilfe und Solidarität von ihren Nachbarn für die meisten jüdischen Bewohner des Grindelviertels eine Ausnahme – und dass, obwohl man die schrittweise Entrechtung und Verfolgung gerade hier nicht übersehen konnte.

A. Die Bornplatzsynagoge: Ein Mahnmal

Die Bornplatzsynagoge wurde während der Reichsprogramnacht 1938 verwüstet und stark beschädigt. Im Frühjahr 1939 musste sie auf Kosten der jüdischen Gemeinde abgerissen und das Grundstück an die Stadt zurückgegeben werden. Auch viele Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft hatten sich die Hamburger nicht mit dem einstigen jüdischen Kulturgut und dem Andenken daran auseinandergesetzt. Beispielsweise wurde das Grundstück der ehemaligen Synagoge lange als Parkplatz genutzt. Das hat sich aber seit Ende der 70er Jahre geändert.

Mittlerweile befindet sich auf dem Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Universität Hamburg der Joseph-Carlebach-Platz – in Gedenken an den Hamburger Rabbiner Joseph Carlebach. Auf dem Platz ist seitdem der Grundriss der Synagoge gepflastert. Seit 2020 gibt es eine öffentliche Debatte um den Wiederaufbau der Synagoge. Der Antrag für eine Machbarkeitsstudie wurde von der Hamburgischen Bürgerschaft einstimmig angenommen.

Info: Joseph-Carlebach-Platz, Grindelhof 29, www.bornplatzsynagoge.org

B. KZ-Gedenkstätte Neuengamme: Gedenken an das dunkelste Kapitel

Kommen wir zu einem etwas außerhalb, im Südosten der Stadt gelegenen Ort: das ehemalige Konzentrationslager Neuengamme. Zunächst als Außenlager des KZ Sachsenhausen errichtet, wurde es in den Gebäuden einer stillgelegten Ziegelei im Jahr 1940 zu einer eigenständigen Deportationsstätte ausgebaut.

Ab 1942 wurden die Häftlinge als Arbeitskräfte an Baustellen und Produktionsstätten eingeteilt. Allein in Hamburg entstanden acht Außenlager, in denen vor allem Frauen in der Rüstungsproduktion und bei der Beseitigung der Trümmer eingesetzt wurden. Bis Kriegsende galt das KZ Neuengamme als das zentrale Konzentrationslager Nordwestdeutschlands. 2005 wurde es zu einer der größten Gedenkstätten Deutschlands umfunktioniert. Der Gedenk-- und Lernort ist mit dem Auto von Hamburgs Innenstadt aus in circa 30 Minuten zu erreichen.

Reisen wir nun noch etwas weiter zurück in die Geschichte der Stadt Hamburg.

Info: Jean-Dolidier-Weg 75, www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de

B. Universität Hamburg – ehemaliges Kolonialinstitut

Direkt neben dem Joseph-Carlebach-Platz im Grindelviertel liegt die Universität Hamburg. 1909, knapp zehn Jahre vor ihrer eigentlichen Gründung entstand hier das das Kolonialinstitut, das auf den damaligen Schulsenator Werner von Melle zurückgeht. Er nutzte die kolonialen Bestrebungen des Deutschen Kaiserreichs, um Hamburg als Wissenschaftsstandort zu stärken. Das Institut sollte Kolonialausbildung und -wissenschaft miteinander verknüpfen und die Kolonialherrschaft als vermeintliche "Zivilisierungsmission" repräsentieren.

Im ersten Semester 1908/09 verzeichnete das Institut 56 eingeschriebene Studierende. Langfristig konnte sich das Institut aber nicht etablieren. Als Deutschland seine Kolonien nach Ende des Ersten Weltkrieges abtreten musste, zerfiel das Kolonialinstitut. An seiner Stelle entstand die Universität Hamburg.

Info: Edmund-Siemers-Allee 1

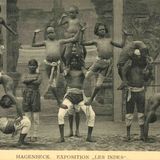

C. Tierpark Hagenbeck: Ausstellungen der unvorstellbaren Art

Wer seinen Vormittag lieber außerhalb der Innenstadt verbringen möchte, dem sei der Zoo Hagenbecks Tierpark in Lokstedt empfohlen. Er ist am besten mit der U2 oder dem Auto zu erreichen. Berühmt wurde der Tierpark ab 1874 mit seinen Völkerschauen, bei denen als exotisch wahrgenommene Menschen aus fremden Ländern ausgestellt wurden. Die sogenannten "Hagenbeckschen Völkerschauen" sollten dem Hamburger Publikum möglichst authentische Einblicke in das Leben fremder Kulturen geben. Der Erfolg blieb nicht aus: Allein die Sioux-Schau (Indianer--Stamm der Sioux) von 1910 bescherte dem heutigen Zoo über eine Million Zuschauer.

Dass sich hinter den Ausstellungen traurige Schicksale verbergen, war vielen Zuschauern nicht bewusst. Ein Beispiel aus den früheren Völkerschauen ist Abraham Ulrikab und seine Familie, die 1880 als "Eskimos" ausgestellt wurden. Ein tragisches Ende nahm die Geschichte, als die Familie ein Jahr später an den Windpocken starb. Der Grund war eine verschleppte Impfung.

E. Domkirche St. Marien: Katholizismus in Hamburg

Eine ähnlich wechselvolle Geschichte hat die Kathedralkirche des Erzbistum Hamburg. Die ursprüngliche Kirche wurde durch den Heiligen Ansgar, einen Benediktinermönch, erbaut. Er kam 834 mit einem Missionierungsauftrag nach Norddeutschland und christianisierte die Völker des Nordens, trotz regelmäßiger Wikingerüberfälle.

Nachdem Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg geschlagen hatte, hielt die Reformation auch in Hamburg Einzug und die Stadt wurde protestantisch. Mit dem Erlass der Hamburger Kirchenordnung war die Feier öffentlicher katholischer Gottesdienste streng verboten, zudem wurde allen Nicht--Lutheranern das Bürgerrecht verweigert.

Die problematische Situation der Katholik*innen änderte sich nur langsam. Zunächst durften sie Ende des 18. Jahrhunderts ihren Glauben privat ausüben. Dann kamen mit den französischen Truppen unter Napoleon katholische Soldaten in die Stadt, und es wurden wieder katholische Gottesdienste gefeiert.

Info: Am Mariendom 7, www.mariendomhamburg.de

A. Das Franzbrötchen: Eine Mimikry der besonderen Art

Eine Stärkung für unterwegs bietet Hamburgs leckerster und zugleich sagenumwobener Snack, der in keiner Bäckerei fehlt. Die Herkunft des Franzbrötchens ist nämlich bis heute nicht geklärt – zwei Theorien gibt es trotzdem:

Theorie 1: Von 1806 bis 1814 hatten Napoleons Truppen Hamburg fest in ihrer Hand und zur Besetzung natürlich auch ihr leckeres Croissant mitgebracht. Auf das wollten die Hamburger*innen nach Abzug der Franzosen nicht verzichten: Der deutsche Versuch endete allerdings nicht in einem Croissant, sondern in einem Franzbrötchen – und das trägt sein französisches Vorbild noch heute im Namen.

Theorie 2: Im frühen 19. Jahrhundert übernahm Johann Hinrich Thielemann die Bäckerei eines Franzosen im Stadtteil Altona. Über die nächsten drei Generationen hinweg bezeichneten sich die Thielemanns als "franz’scher" Bäcker – und erfanden das dazu passende Franzbrötchen.

Ursprung hin oder her - Fakt ist: Das Franzbrötchen schmeckt verdammt lecker.