Es ist das vierte Jahr der großen Dürre, und Mohammed Ndolo geht durch die Reihen des Feldes, um zu ernten. Jetzt, Mitte Mai, würde normalerweise die Regenzeit ihren Höhepunkt erreichen, doch am Himmel ist an diesem Tag kaum eine Wolke zu sehen. Mehrere Regenzeiten in Folge sind in Ostafrika fast komplett ausgefallen. Ob in Somalia oder Äthiopien, in Dschibuti oder hier in Kenia, überall verzeichnen die Statistiken viel zu wenig Niederschlag – und viel zu viele Menschen, die Hunger leiden.

Auch in Ndolos Dorf Kinakoni, 250 Kilometer östlich von Nairobi, kämpfen die Menschen mit dem Mangel an Wasser, doch etwas ist hier anders: Auf dem Feld, durch das er geht, wachsen die Pflanzen üppig. In einer Reihe leuchten rote Tomaten, in einer anderen reifen gelbe Butternut-Kürbisse, an anderer Stelle grüne Mangos – ein fußballfeldgroßer Acker der Hoffnung.

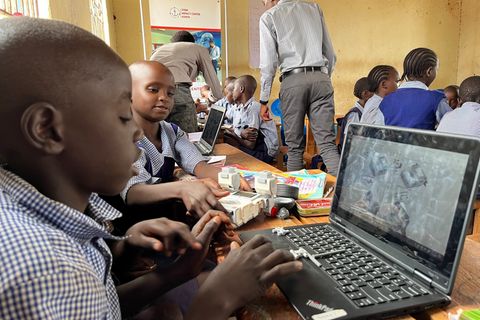

Die etwa 5000 Einwohner von Kinakoni haben sich vor gut eineinhalb Jahren entschieden, bei einem Experiment mitzumachen. Gemeinsam mit dem stern und der Welthungerhilfe suchen sie nach neuen Mitteln gegen die Nahrungsknappheit – die später auch in anderen Dörfern angewendet werden sollen. Das Besondere dabei: Es geht weniger um Ideen, die Experten aus Deutschland oder Europa ins Land bringen, sondern um Lösungen, die von Kenianern entwickelt werden, von Wissenschaftlern etwa oder von Unternehmerinnen aus der Start-up-Community Nairobis.

Der 23-Jährige Mohammed Ndolo und das bunt leuchtende Feld sind ein wichtiger Baustein des Projekts. Die Idee für den Acker stammt von Forschern aus einem Agrar-Start-up bei Nairobi. Sie untersuchten den Boden, brachten Pflanzen mit, die besser an den Klimawandel angepasst sind als die üblichen. Es wurde geharkt und gesät, eine sparsame Tröpfchenbewässerung gelegt – und inzwischen auch schon mehrmals geerntet.

Die Bewohner des Dorfes können die Erträge zu einem günstigen Preis kaufen, die Einnahmen verwaltet ein Komitee, sie sollen der langfristigen Sicherung des Projekts dienen. Bewirtschaftet wird der Acker von Mohammed Ndolo und 15 anderen jungen Menschen aus Kinakoni. Sie haben in den vergangenen Monaten gelernt, welche Techniken und Pflanzen gute Erträge bringen, und tragen das Wissen nun ins Dorf hinein. "Manchmal muss man etwas Überzeugungsarbeit leisten", sagt Ndolo, "aber wenn die Leute sehen, dass eine Veränderung etwas bringt, dann machen sie mit."

Der junge Mann stammt aus einem typischen Haushalt von Kinakoni. Vater, Mutter, die Geschwister, alle arbeiten auf dem kleinen Feld der Familie. Noch wächst hier viel Mais, doch eigentlich braucht der zu viel Wasser, deswegen hat Ndolo eine Ecke mit Hirse und den hitzeresistenteren Mungobohnen bepflanzt. Einige Nachbarn kamen schon vorbei und haben sich das neue Gemüse angeschaut.

Ideen aus Nairobi

Weltweit gibt es über 800 Millionen Menschen, die zu wenig zu essen haben, und die Zahl der Hungernden steigt weiter an. Das hängt mit dem Klimawandel zusammen, aber auch mit dem drastischen Anstieg von Lebensmittelpreisen durch den Krieg in der Ukraine.

Hilfe aus dem Ausland kann die akute Not, etwa nach Katastrophen, lindern. Langfristig, das ist der Gedanke des Projekts von stern und Welthungerhilfe, müssen Lebensmittel und Innovationen aus den betroffenen Regionen selbst kommen. Nur so kann aus Entwicklungshilfe Entwicklungszusammenarbeit werden. Nur so kann es gelingen, dem Zerrbild von einem unmündig darbenden Afrika etwas entgegenzuhalten.

Manche lokal angestoßene Neuerung kommt ganz unspektakulär daher, hat aber eine große Wirkung: Die "VacciBox" steht bei Dorfkrankenschwester Lilian Kisulu im Gesundheitszentrum von Kinakoni und sieht erst einmal aus wie ein kleiner Kühlschrank. Darin lagern Vakzine, etwa gegen Polio oder Covid. Das Besondere: Die Stromversorgung erfolgt über ein leistungsstarkes Solarpaneel, dank einer Batterie hält die Box die Temperatur für bis zu zwölf Stunden stabil. Und, für Kisulu das Praktischste: Die Box lässt sich hinten auf ihr Motorrad schnallen. "Früher musste ich immer hetzen, um die Impfstoffe aus der nächsten Stadt in einer Kühltasche in die Dörfer zu bringen", sagt sie, "doch ich konnte überhaupt nicht sagen, ob die dann noch gut waren."

Drop Access heißt das Start-up aus Nairobi, das die VacciBox entwickelt hat, die Idee kam Gründerin Norah Magero, als sie vor ein paar Jahren von der Stadt aufs Land zog und merkte, wie schwer es war, ein Kind dort impfen zu lassen. Magero ist Ingenieurin, gemeinsam mit anderen Kenianern tüftelte sie, bis sie eine Lösung fand.

Die VacciBox funktioniert, weil sie günstig ist, weil sie an die Gegebenheiten des Dorfes angepasst ist. Genauso wie die solarbetriebene Mühle für Hirse, die beim Versuchsfeld zum Einsatz kommt – auch sie wurde von einer Firma aus Nairobi gebaut.

In den vergangenen eineinhalb Jahren musste das Projektteam vor Ort allerdings auch feststellen, dass die Idee, Lösungen aus der Stadt aufs Land zu bringen, nicht in allen Fällen funktioniert.

"Das Problem liegt manchmal darin, dass die jungen Gründer sich zu sehr auf die Stadt fokussieren", sagt Macrine Ondigo von der Welthungerhilfe, die den Kontakt zu den Start-ups hält. "Was nützt zum Beispiel Menschen wie denen in Kinakoni die tollste App, wenn sie noch nicht mal das Geld für ein Smartphone haben? Wir müssen genau schauen: Welche Lösung bringt wirklich etwas? Und welche klingt nur gut?"

Seit einigen Jahren schon gilt Nairobi als "Silicon Savannah", als einer der wichtigsten Standorte für Start-ups auf dem afrikanischen Kontinent. Inkubatoren, Acceleratoren, Co-Working-Spaces, all die Zutaten der modernen Businesswelt gibt es auch hier. Längst haben die großen Städte des afrikanischen Kontinents nichts mehr gemein mit dem Elendsbild, das oft bis heute verbreitet wird.

Doch je mehr Kapital in die Start-up-Szene fließt, desto größer wird die Gefahr, dass Firmen gefördert werden, deren Geschäftsideen nicht tragen. "Sieben von zehn Business-Ideen scheitern im ersten Jahr", sagt Herbert Thuo, der mit seiner Beratungsfirma junge Unternehmer unterstützt. "Das Problem ist der sogenannte Product-Market-Fit – das Produkt klingt vielleicht toll, aber niemand will es kaufen."

Umso wichtiger ist es deswegen für das Team in Kinakoni, auch im kommenden Jahr – das Projekt ist zunächst bis Herbst 2024 geplant –, Ideen zu finden, die nicht nur auf dem Papier gut klingen, sondern die auch unter den Bedingungen eines abgelegenen Dorfs funktionieren.

Honig könnte dabei eine neue und spannende Einkommensquelle sein. Von jeher produzieren Familien in Kinakoni Akazienhonig. Jetzt haben 30 Imker begonnen, eine Genossenschaft zu gründen, sie sind in Gesprächen mit Start-ups aus Nairobi, die den Honig kaufen, vermarkten, weitervertreiben würden.

Noch ist kein Vertrag unterschrieben, doch alle, die schon die Chance hatten, den Honig aus Kinakoni zu probieren, waren sich anschließend sicher: Der verdient viele Käufer.